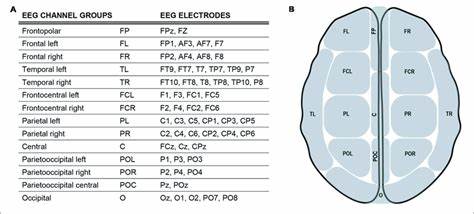

脑电图(EEG)作为一种非侵入性脑功能监测手段,因其便捷、低成本和良好的时间分辨率而在神经科学和临床领域被广泛运用。数十年来,研究人员和临床医生习惯于从EEG的各个电极通道直接推断大脑皮质活动,默认每个通道代表的是其下方局部脑区的电生理信号。然而,最新的研究成果通过利用超高密度皮层电图(μECoG)数据模拟,揭示了这样一种假设存在严重偏差,甚至引发对脑区活动错误定位的普遍现象。该发现对脑电信号处理的科学原理及临床应用均带来了深刻的启示和挑战。 研究团队使用了一组包含1024个电极的μECoG阵列,直接覆盖在受试者的初级运动皮层上。相比传统的皮外EEG,μECoG提供了前所未有的空间分辨率,能够精准捕捉皮层上微小活动区域的电生理变化。

通过适应性混合独立成分分析(AMICA)技术,将μECoG中独立的皮质成分提取出来,并利用基于高分辨率MRI头模型的正向电学问题求解,将这些成分投影至模拟的207个头皮EEG电极。分析结果震惊了学界——来自大约九平方厘米的皮质小区域的信号不仅出现在相邻电极上,而是广泛投射到非邻近的顶叶和额叶区域,且局部最强信号反而未出现在直接覆盖该皮层区域的电极位置。这种信号扩散模式与传统对距离与信号强度单调递减的预期大相径庭,表明脑电信号的体积传导效应远比以往理解的复杂。 此外,研究发现μECoG数据中表征的独立来源数量多达582个,远超原先假设的单一或简单的局部场电位。这些来源具有动态非平稳性,其活动表现类似于穿越皮层的波动,而非静态、点状偶极子模型。这不仅质疑了传统ICA在脑信号分析中所依赖的独立、稳定源假设,也提示脑电信号的空间和时间结构异常复杂。

改变固有认知的还有电极距离与信号特征之间并非简单的距离衰减关系。标准偏差和熵等信号复杂度指标呈现不规则、非单调性,反映了信号在头皮上的复杂投射与干扰。传统认为离源越近信号越强的观点因体积导电特性和脑组织复杂结构而被打破。 因此,长期依赖通道级脑电信号分析来定位皮质活动不仅方法论存在缺陷,而且极易产生误判,特别是在临床神经诊断如癫痫发作起源定位、认知任务相关脑区分析等应用中,可能导致错误的治疗决策和研究结论。面对这一挑战,研究者呼吁广泛采用源级分析方法,例如合理应用ICA等盲信号分离技术,以解混体积传导导致的信号混合。事实上,尽管电极间信号混入可能被视作噪声,但合理利用这一信息可显著提高对远距离脑区活动的检测能力,弥补传统分析对“远场”信号的忽视。

该研究对神经信息学的发展具有重要推动作用。它通过结合高密度皮层电图和高精度头模仿真,首次以“地面实测”方式验证了头皮脑电映射的复杂性,为脑电信号处理及其生物物理机制提供了扎实的实验依据。未来,伴随计算能力提升和算法进步,脑电信号的源定位将更加精准,促进基础与临床神经科学的深度融合和创新。 最后,需要指出的是这项研究并非呼吁放弃EEG作为神经监测工具,而是强调要摒弃表面现象的直接解读,转向科学合理的数据驱动信号分离与源重建方法。EEG电极拾取的是大脑多个区域混合的复杂信号,合理利用这一特点,将有助于构建脑功能的动态空间图谱,助力认知神经科学和临床神经病学迈向新高度。在未来,更多类似超高密度电图与先进电学建模结合的研究,必将推动脑科学研究范式的革新,开启探索脑功能的全新视角。

综上所述,颅顶电极的脑电信号并不能简单地反映其正下方的皮质活动,通道级分析方法在定位脑电信号源方面存在系统性误差。超高分辨率的μECoG数据和先进的信号分解技术揭示了信号的多源性和远距离扩散特性,强调了源级分析的重要性。未来的脑电图研究和临床应用必须整合这一新认识,推动脑电数据处理向更精确、更科学的方向发展。