行星形成理论的发展离不开对年轻恒星周围尘埃盘的深入观测,尤其是那些处于关键阶段的原行星盘和碎屑盘。近日,国际科研团队利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)中红外成像仪的卓越灵敏度,首次在距离地球仅34光年、年龄约为640万年的年轻恒星TWA 7的碎屑盘中,直接捕捉并确认了一颗亚木星质量(约为0.3木星质量)的行星存在。这一里程碑发现不仅对理解低质量行星的诞生环境与动力机制具有重要意义,也展示了JWST在行星成像领域突破此前技术瓶颈的巨大潜力。TWA 7作为年轻TW Hydra星协会的低质量M型恒星,其周围的碎屑盘长期以来一直是研究行星与盘物质相互作用的理想实验场。碎屑盘由较大岩石体碰撞产生的尘埃构成,已经失去了原始气体成分,呈现出与原始星云截然不同的状态。以往研究通过地面多个高对比度成像仪、亚毫米波干涉仪等设备观测到该盘存在明显的多重环状结构和隙缝,推测这些结构多与行星的引力扰动有关,但由于灵敏度限制,未能直接观测到具体行星。

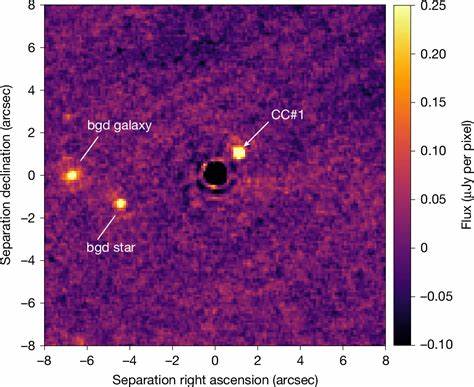

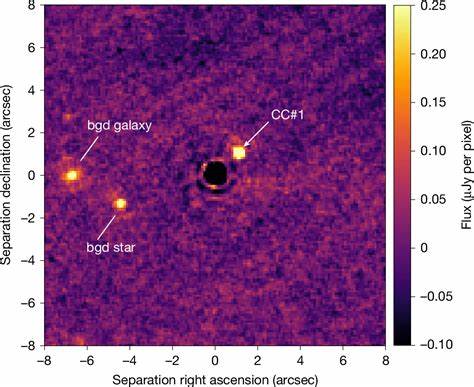

此次观测使用的是JWST的中红外成像仪MIRI的F1140C滤光器(11.3微米波长),配合4象限相位掩模(4QPM)进行遮蔽观测,有效抑制了主恒星光晕,使得恒星周围的微弱信号得以显现。研究团队分别于2024年6月21日进行了两次2小时的观测,经过复杂的数据处理和参考星差分技术,最终明确检出距离TWA 7约1.5角秒(对应实际空间约52天文单位)处一个显著热红外辐射源。通过多种模型拟合,该信号最合理的解释是一颗温度约320开尔文的冷行星,且质量仅为木星的30%左右。详细的动力学N体模拟进一步证实,这颗行星在碎屑盘中恰好位于一个狭窄环带(半径约52天文单位,称为R2环)的明显尘埃缺失区域,表明行星的引力作用塑造了其轨道邻域尘埃的分布特征。模拟结果展示,当约0.34木星质量的行星在0.46太阳质量的恒星周围以接近圆轨道存在时,经过600万年的演化,明显形成共轨区域中的行星伴随环,且伴随环呈现出与观测图像高度相似的结构。这种相位锁定的共轨尘埃带恰恰对应了之前光学和近红外极化成像发现的环状结构中密度最低的部分,极大增加了行星存在的可信度。

为了排除其他可能性,研究人员仔细分析了该信号是否可能源自太阳系内远远距离的天体或者背景星系。根据该信号的视向位置、光谱特性以及恒星本身的自行,废除掉了近邻太阳系小天体、远冥王星规模天体以及假想的“第九行星”可能性。同时,该信号缺乏在亚毫米波波段(ALMA 870微米)和近红外(1.6微米)波段对应的发射,进一步屏蔽了背景星系的解释概率,根据统计学推算此类背景星系在该观测区域内的出现概率极低(约为0.34%)。行星大气模型拟合结合了多波段的观测上限和联合考虑星龄的进化模型,表明该行星拥有较高的金属丰度,处于水云层覆盖状态,且有效温度介于305至335开尔文之间。此类大气特性与太阳系中的冰巨星,如海王星略有相似,然而质量明显低于传统直接成像中已知的气态巨行星。TWA 7b的揭示展现了JWST中红外探测技术对低质量、冷态行星的前所未有的成像灵敏度。

相较于现有直接成像技术,探测质量能向地球质量迈进至百万分之一木星质量的行星成为可能。这标志着天文学界正式开启了探究“微型”巨行星及其早期演变的新窗口。未来,持续对TWA 7及类似年轻M型恒星系统的多极波段观测将有望丰富对行星形成进程中不同行星质量尺度及其环境相互作用的理解。对TWA 7b的后续光谱分析不仅将解码其大气组成和化学过程,更将有助于填补行星起源、轨道动力学与更广义碎屑盘结构的关联链条。此外,随着JWST及地面超大望远镜的不断升级,直接捕捉水冰线附近、低质量行星的时代正悄然到来,为理解太阳系气态巨行星的早期演化提供了理想的类比样本。综上所述,TWA 7系统内的这颗亚木星行星不仅验证了现有关于碎屑盘结构由行星引力扰动形成的理论预测,也确立了M型恒星伴随的低质量行星直接成像的可能,进一步拓宽了当前行星科学的视野。

而JWST的此次突破性成果则奠定了未来十年在行星天文学领域深度探索的基础,期待更多年轻恒星系统亚木星甚至更小质量行星的发现,为人类理解宇宙中行星多样性与起源提供崭新的视角和数据支持。