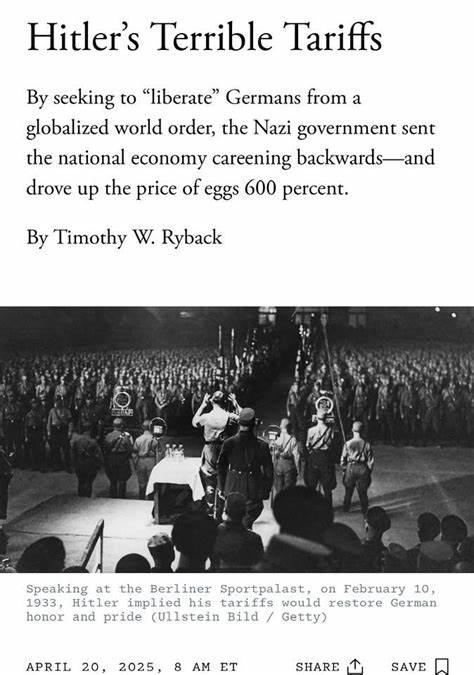

1933年初,阿道夫·希特勒正式成为德国总理,随即对国家经济采取了一系列急进的保护主义措施,尤其是在关税政策上的调整,试图通过限制进口商品来保护本国农业和工业,重塑德国经济的主导地位。然而,这些政策并没有带来预期中的繁荣,反而使得德国经济陷入更深的困境,标志着纳粹政府经济政策的失败以及对全球化世界的错误应对。 当时,德国农业团体强烈要求提高关税,以保护他们免受国际市场商品的冲击。希特勒及其经济部长阿尔弗雷德·胡根堡明确支持这些诉求,乃至在上任短短48小时内便将提升关税列为经济议程的核心。对于其他领域,尤其是工业部分,虽然存在一定的顾虑,但总体政策仍倾向于通过限制外部竞争以巩固国内经济的所谓“自给自足”。 希特勒对经济的理解极为有限,甚至可以说是错误和片面的。

他曾断言“只有当你想要时才会有通货膨胀”,并简单地将价格稳定与纪律挂钩,将经济问题归咎于少数“敌人”,特别是犹太人,这种简单粗暴的经济观念掩盖了复杂的经济现实。在管理财政和税收方面,希特勒表现出明显的无视,甚至拖欠税款。此外,他使用准军事力量如冲锋队(S.A.)来强制物价稳定,这种非经济手段显露出纳粹政权对经济治理的非正常操作。 在外交贸易方面,德国面临诸多挑战。与奥地利和苏联的贸易协议即将到期,迫使希特勒财政部长约翰·路德维希·格拉夫·施韦林·冯·克罗西希急需迅速决策,以避免贸易链断裂对经济造成冲击。然而,由于关税政策过于自我中心且缺乏灵活应变能力,德国在国际贸易中逐渐被孤立,失去许多经济合作机会。

这些政策旨在“解放”德国经济,使其摆脱所谓的全球化依赖,却忽视了实际上经济全球化带来的技术、资本及市场互依性。过高的关税和贸易壁垒限制了德国工业的原材料进口,提升了生产成本,降低了产品竞争力。同时,农业获得的保护并未转化为整体经济的繁荣,反而由于产业结构失衡使国家经济更加脆弱。 这种保护主义还助长了德国社会上的排外与仇外情绪,纳粹政权利用经济困境强化对犹太人及国外势力的污名化,不断加剧国内的政治紧张和社会矛盾。贸易政策的失败不仅是经济层面的问题,更深刻影响了纳粹政府维持权力的策略。国内经济的不稳定加剧了对强权政府的依赖,希特勒利用这一点巩固其极权统治。

历史教训显示,闭关锁国和经济保护主义往往适得其反。德国若能采取更开放和合作的贸易策略,或许能够缓解经济压力,避免成为孤立国家,同时推动技术进步和经济结构多元化。希特勒的关税政策反映出一种短视和意识形态驱动的决策模式,牺牲了长远利益以追求即时控制。 随着时间推移,德国经济在第二次世界大战期间遭受重创,战争经济模式无法维持持久发展,纳粹关税政策的失败为二战后的德国经济复兴提供了深刻反思。战后德国走向市场经济和对外开放,重视与国际社会的合作,避免重复历史错误。 如今,全球化趋势日益增强,经济相互依存程度显著提高。

历史上的希特勒关税政策为现代经济政策制定者敲响警钟,保护主义虽有其政治诱因,但需要谨慎权衡其对经济长期发展的负面影响。开放包容的贸易环境,以及良好的国际合作关系,才是实现经济稳定和持续增长的根本保障。 总结来看,希特勒推行的关税政策是一场由保护主义和极权政治驱动的经济倒退。它不仅没有实现民族荣誉的口号,反而拖累了国家的发展,深化了社会分裂。透过这段历史,我们能够更深入理解经济政策与社会政治的复杂交织,同时认识到站在历史视角审视贸易政策的重要性。唯有尊重经济规律,避免以短期政治目的牺牲经济本质,才能构建真正强健和繁荣的国家经济体系。

。