近年来,生物医学研究领域一直面临一个日益严峻的问题——研究结果的再现性危机。具体来说,多个重要生物医学研究在被独立团队尝试复制时,未能获得相似或相同的实验结果,从而引发了学术界和公众对科研可信度的广泛担忧。再现性问题不仅影响科学理论的构建,还可能影响新药开发和临床治疗的有效性,因而成为推动科研改革的关键议题之一。再现性,顾名思义,是指独立研究团队在相同条件下重复实验时,能够获得与原始研究相近的结果。在生物医学领域,再现性是验证新发现的基础,也是知识累积的保障。然而,最近一项由多个国际科研机构联合发起的再现性项目揭示了一个令人震惊的事实:大量发表在顶尖期刊上的生物医学研究未能成功被验证。

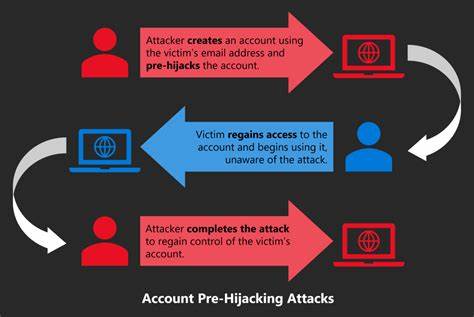

这一发现不仅挑战了科研道德,也对政策制定和科研资金分配带来了重大影响。具体而言,该再现性项目尝试复制了数十篇在肿瘤学、神经科学、心理学等领域内具有代表性的实验研究。结果显示,只有不到三分之一的研究数据能被准确复现,剩余多数研究结果因方法不明、数据选择性报告或统计偏差等问题,无法获得相似的证据支持。这种现象暴露了生物医学科学研究中的若干系统性缺陷。首先,科研工作对正面结果的偏好,导致“发表偏倚”显著。负面或无显著差异结果难以被发表,研究者也因此倾向于在设计和报告阶段优化实验以迎合期刊需求,进而削弱了结果的无偏性和复现可能。

其次,实验方法和数据处理不透明也是再现性失败的重要原因。实验步骤未被详尽描述,部分关键实验材料或数据未公开,使得其他团队难以完全复制实验环境和条件。此外,统计分析方法的多样化和选择性报告,使得原始结论在重复时常常不稳固。第三,科研评价体系过度注重发表数量和高影响力期刊的影响因子,间接推动了“快产快发”文化。这种文化压缩了科研人员进行充分实验验证和持续跟踪的空间,导致结果匆忙发表,质量难以保障。再现性危机对生物医学领域产生了深远影响。

一方面,它破坏了科学发现的公信力,使得学界和公众对生物医学研究的信任度下降。在临床应用层面,基于不可重复研究的药物开发或治疗方案可能存在安全隐患,增加医疗资源浪费和患者风险。另一方面,科研资金的有效分配受到影响。资助机构面对大量无法重复的研究成果,往往难以判定投资价值,导致资金使用效率降低。同时,这也对科研教育和人才培养提出了更高要求,强调严谨的实验设计和科学诚信。为了应对再现性挑战,全球科研界正采取多项措施推动改革。

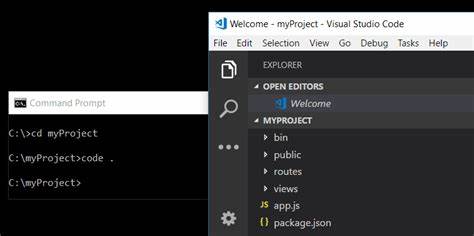

包括加强实验方法和数据公开,推动使用预注册实验设计,促使研究方案事先公开,以减少“结果导向”研究行为。此外,越来越多的期刊开始鼓励或要求发表负面结果报告,以减少发表偏倚。开放科学运动也提倡数据共享和代码公开,促进他人验证和二次利用研究成果。政府和资助机构也逐步调整政策,给予再现性研究更多支持,鼓励科研人员花费更多时间和资源进行重复验证。教育层面,科研诚信和再现性的理念逐渐融入高校及研究机构的培养计划中,提高新一代科研人员的科学素养。另一个值得关注的趋势是技术的发展给解决再现性难题带来契机。

通过高通量自动化技术、人工智能辅助的数据分析与实验设计,多变量实验条件的精准控制得以实现,从而提高实验一致性和数据质量。同时,区块链等新兴技术在保障科研数据不可篡改性及真实性方面提供了新的思路。尽管如此,再现性危机的彻底解决仍面临诸多挑战。科研环境的复杂性和多样性使得完全复制原始研究并非总是现实可行,科研文化和评价体系的转变需要时间积累,资金和资源的重新分配也需平衡各方利益。科研共同体必须形成更强的合作精神和开放心态,共同面对和承担提升科学可信度的责任。总结来看,生物医学领域的再现性危机警示我们,科学进步不仅依赖于创新发现,更仰赖扎实可靠的验证过程。

只有构建更加透明、严谨和开放的科研机制,才能从根本上提升研究质量和社会信任,不断推动医学科学向更加安全有效的方向发展。未来,随着相关改革措施深入实施,科研工作者、机构、期刊及资助方将形成合力,有望逐步摆脱再现性困境,让生物医学研究成果更具说服力和实用价值,为人类健康事业提供坚实支撑。