随着加密货币市场的快速发展,相关基础设施的安全性日益成为行业关注的焦点。2025年,全球范围内因加密基础设施漏洞引发的损失达到历史新高,造成投资者资金大量流失,市场信心大受打击。本文将深入探讨这些安全漏洞的具体表现、背后技术弱点及其对整个生态系统的影响,并分析未来可能采取的风险防控措施。 加密基础设施涵盖了从区块链协议、智能合约执行环境到交易所及钱包等多个层面,每一个环节的安全问题都有可能成为攻击者的突破口。2025年的损失案例显示,攻击手法愈发多样化,涵盖了协议级别的漏洞利用、智能合约逻辑缺陷、中心化交易平台的安全失误以及去中心化金融(DeFi)产品的复杂攻击等。这些问题的根源大多源于过于追求速度和创新,而忽视了系统设计中的安全防护机制。

从技术层面来看,部分区块链协议由于设计不完善,允许攻击者通过共识机制操纵或“双花”行为发动攻击,导致交易失效或资金被盗。智能合约的代码漏洞更是成为频繁利用的目标,通过重入攻击、溢出漏洞和权限管理失误,黑客能够获得合约控制权或转移资产。与此同时,一些中心化交易所因身份验证机制薄弱、冷钱包管理不当或内部职员作恶等原因,造成资金被大规模窃取。 在DeFi领域,复杂的金融产品设计和多层智能合约调用链给安全审计带来了巨大挑战。攻击者利用闪电贷、价格预言机操控等手段快速劫持资金,瞬间完成大规模转移,令传统审计和风控体系难以应对。此外,由于DeFi项目多为开源且缺乏集中监管,漏洞暴露后往往难以及时修复,加剧了损失程度。

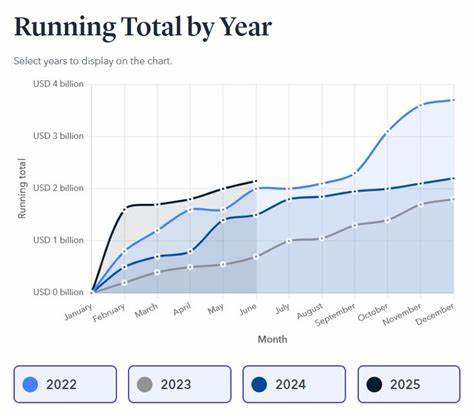

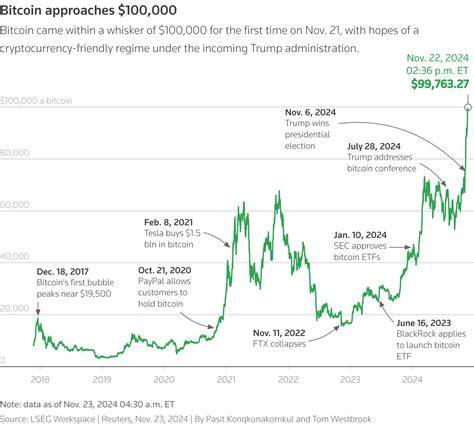

经济影响方面,2025年加密资产损失总额创历史新高,不仅令投资者蒙受重创,更引发市场恐慌和价格大幅波动。信任危机使得部分机构资本退出,加重市场流动性风险。与此同时,监管机构也加紧对行业介入,推动制定更为严苛的安全法规和合规标准。这在一定程度上提升了长期安全标准,但短期内令部分创新项目发展受限。 面对严峻形势,业界开始更加重视安全防护技术的研发与应用。智能合约形式化验证、链上行为监控、多重签名钱包以及跨链安全方案等成为研发重点。

安全审计机构通过引入人工智能和自动化测试工具,将漏洞发现效率大幅提升。同时,社区驱动的赏金计划和去中心化安全联盟也在整合资源,共同抵御安全威胁。 此外,用户教育和风险意识的提升也不容忽视。许多损失案例显示,部分用户因私钥管理不善、轻信钓鱼网站或参与未经充分审查的项目而遭受损失。加强用户安全培训、推广硬件钱包使用、普及多重身份验证机制等,是减少个人资产流失的重要手段。 未来,加密行业安全发展仍需综合技术创新、政策监管与行业合作三方面力量的共同推动。

区块链协议的设计应兼顾效率与安全,智能合约开发流程需严格规范且持续更新审计标准。监管部门应在保护投资者权益的基础上,促进技术创新空间。行业内部则应加强信息共享和危机响应能力,构建更加稳健的安全生态。 综上所述,2025年加密基础设施安全漏洞引发的创纪录损失不仅反映了行业安全机制的薄弱,也为未来发展敲响警钟。通过技术革新、政策引导和教育普及等多维度努力,加密市场有望逐步筑牢安全防线,为投资者提供更为可靠的生态环境,实现可持续发展。