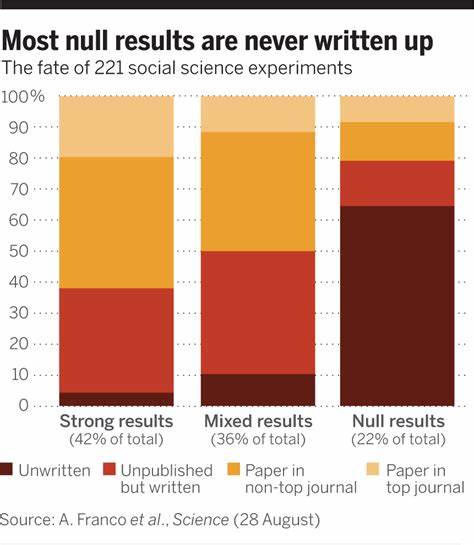

在现代科学研究体系中,显著性结果往往备受关注,成为推动学术声誉和职业发展的重要因素。然而,越来越多的研究者认识到,所谓的“无效结果”——即未能支持假设的实验结果,同样具有重要的科学价值。无效结果能够揭示科学假设的局限,避免资源浪费,并推动科学理论的修正和完善。尽管如此,研究者们在实际发表过程中却面临重重阻碍,导致无效结果常常被忽视、未能得到广泛传播。 研究者为何重视无效结果?首先,无效结果是科学方法的核心体现之一。科学探索的本质是不断检验假说、排除错误,只有真实反映实验事实才能推进科学的累积进步。

诸多领域的研究显示,发表无效结果可减少重复试验,提升研究透明度。此外,分享无效结果能够促进学术界整体资源的优化管理,避免不同团队在相同课题上重复投入巨额时间和资金。其次,发表无效结果有助于提高研究的可重复性。当前科学界面临“重复危机”挑战,许多重要研究无法被他人复制,部分原因在于积极结果的发表偏好掩盖了真实成果的复杂性。通过报告无效结果,能够营造更全面、更真实的科学图景,提高研究的可证伪性和严谨程度。 然而,在实际操作中,研究者发表无效结果的意愿与行为却存在显著落差。

调查显示,许多科学家即便认识到无效结果的价值,却难以将其发表在主流学术期刊上,原因错综复杂。在学术评价体系中,显著结果和创新发现往往被赋予更高的权重,影响了资源配置、职称晋升及科研资金的获取。这种评价模式无形中鼓励研究者优先追求“亮点”数据,忽视科学过程中的平凡和“负面”发现。 此外,研究者担心无效结果的发表会对其学术声誉产生不利影响。许多科研人员担忧,报告无效结果可能被误解为实验设计或操作不当,影响未来合作机会和职业发展。社会和同行的期望使得许多科学家选择将无效结果束之高阁,从而降低了科学交流的完整性。

期刊编辑和出版社的偏好也是导致无效结果难以发表的重要因素。由于市场驱动和读者关注度的考量,学术期刊更倾向于接受具备新颖性和显著性发现的稿件,认为无效结果的研究缺乏吸引力和引用价值。缺少专门接纳无效结果的出版平台,使得这类研究成果难以获得充分展示和传播的渠道。 另一方面,当前科研文化和激励机制尚未针对无效结果的报告提供有效支持。在多数科研项目中,获得显著性结果被视作衡量研究成功的主要标准,无效结果往往被视作“失败”或“不完整”研究,导致研究人员心理压力巨大。缺乏针对无效数据的奖励和认可机制,降低了科学共同体分享无效数据的积极性。

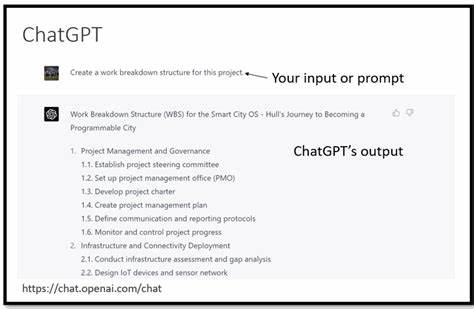

针对以上问题,学界和出版界已开始探索多方位的解决方案。首先,改变学术评价标准,纳入无效结果的贡献,强调研究过程和数据的透明公开,是提升无效结果发表率的关键。通过设立专门的奖项、项目和基金,鼓励研究者积极报告无效结果,可在一定程度上改变当前的科研风气。其次,增加无效结果发表的专用期刊和开放获取平台,对促进数据共享和研究透明度至关重要。近年来,不少新兴学术期刊和数据库专注于发表无论结果正负的实验成果,为研究者提供了更为灵活的发表途径。 数据管理和开放科学倡议也为无效结果的利用和流通创造了条件。

通过数据仓库和预印本服务器,研究人员可以在正式发表前分享完整的数据集和研究过程,降低发表门槛,促进早期科学交流。此举不仅提升了研究的透明度,也帮助同行及时发现重复实验及潜在的研究盲点。教育层面同样不可忽视。高校和科研机构应加强科研伦理和方法学培训,强调无效结果的科学价值,纠正“显著即正确”的偏见,引导青年学者树立全面的科研观。通过培养环境的变化,能够建立更为包容和理性的科学文化。 总之,科学进步离不开对真实结果的尊重,无效结果作为科学真理的重要组成部分,其发表和传播对于优化科研生态、提升研究质量有着长远影响。

当前学术界虽认同其意义,但受到学术评价、声誉风险、出版机制等多重制约,导致无效结果难以被充分展现。未来应通过改革评价体系、创新出版渠道、推广开放科学和加强科研文化建设,构建支持无效结果报告的良性循环,为科学事业的发展注入更多真实和多元的声音。只有如此,科学才能更全面、更健康、更具创新力地迈向未来。