随着网络安全需求的不断提升,VPN技术逐渐成为企业与个人保护隐私和数据的重要手段。在众多VPN协议中,WireGuard凭借其简洁高效的设计逐步崭露头角,尤其是在Linux内核集成之后,性能表现得到了极大的提升。传统观点认为,包含加密机制的网络连接难免在吞吐量上受到限制,特别是在硬件性能平平的环境中更是难以达到网络带宽极限。然而近期的实测结果刷新了这一认识。通过在现代主流的普通服务器硬件上运行WireGuard,竟然能够轻松饱和1Gbps的网络连接,并且CPU资源占用率依然很低。采用的测试平台是搭载Xeon E-2226G处理器的标准Ubuntu 24.04系统。

这款CPU虽然不是高端旗舰,却表现出令业界惊讶的加密处理效率。在实际的iperf3网络性能测试中,WireGuard客户端CPU使用率仅为4.5%,服务端也维持在约8%。这表明即便在非专用加速硬件的情况下,WireGuard依旧能够高效运行,支持高速加密网络传输。通过这次测试,凸显了WireGuard设计的诸多优势。作为相对较新的VPN协议,它抛弃了传统VPN协议纷繁复杂的设计理念,采用了极简代码库和现代化加密算法,如ChaCha20对称加密和Poly1305认证,确保安全性的同时减少了计算负担。相较于传统的OpenVPN和L2TP,WireGuard的轻量级特性不仅降低了配置和维护难度,重要的是提升了整体数据传输速率。

这对于应用于高流量环境如企业远程办公、大规模云服务或高带宽需求的场景尤为关键。尽管WireGuard并非专门为最大加密速度设计,但其性能几乎能够满足甚至超越1Gbps的网络要求,意味着用户可以在不牺牲安全性的前提下,充分享受高速网络体验。此外,WireGuard产生的网络协议开销相对较小,仅因加密和认证引入必要的数据包负载,使得实际可用带宽与物理链路差距有限。我们在评估加密VPN性能时,往往会忽略这种协议层面的额外负荷,而将其误认为实际吞吐瓶颈,因此了解WireGuard背后的运行机理非常重要。在未来网络环境中,10G以太网的应用正日益广泛。此次测试中,虽然仅使用1G网络连接,但WireGuard低CPU占用率表明理论上它有潜力支持10G网络的充分利用。

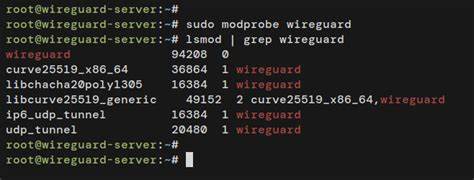

这对于数据中心、高性能计算集群和大型互联网服务提供商意义重大,可以显著提高加密传输的效率和可扩展性。值得一提的是,目前多数企业的文件服务器仍使用较为老旧的处理器型号,如Xeon Silver 4410Y。测试显示,尽管硬件性能较弱,但WireGuard依然有望在这些服务器上实现稳定的1Gbps带宽传输,前提是合理部署及优化。此外,WireGuard的内核集成优势不可忽视。它直接作为Linux内核模块运行,省去了用户空间与内核空间频繁切换带来的开销,比运行在用户空间的传统VPN软件更快更稳定。这意味着维护人员在配置和管理网络安全方案时,可以依靠WireGuard提供的高性能基础设施,降低运维难度和成本。

整个过程中,作者也表达了重新审视传统关于加密技术性能限制的必要。多年来,业内普遍认同加密处理是网络传输的瓶颈,使得VPN速度难以接近物理链路极限,但WireGuard实际应用结果挑战了这一陈旧观念。加密技术在硬件和软件层面的发展,使得目前许多加密算法能够充分利用现代CPU的指令集优化,如AES-NI和AVX指令,提升计算效率。由此带来的WireGuard高速表现具备广泛的推广价值。企业在部署VPN时,应该注重WireGuard的整体性能表现和现实环境中的落地效果,尤其是在选择硬件配置和网络设计时。通过合理搭配现代中档服务器和广泛成熟的Linux平台,可以实现既安全又高速的网络连接,满足现代多样化网络访问需求。

不过需要提醒的是,WireGuard协议与实际网络速度之间仍存在协议头部和加密数据包大小等因素带来的不可避免的带宽损耗。因此,在进行性能测试时,应关注底层网络链路的传输数据量,而不仅仅是WireGuard接口上显示的数字,这样方能客观反映真实带宽利用水平。随着未来技术的持续发展,WireGuard有望配合硬件加速技术和多核优化策略,进一步降低加密性能对网络吞吐的影响,特别是在万兆甚至更高速率环境下。总的来说,WireGuard在Linux内核中的表现证明了现代VPN技术安全与速度并重的可能性,推动了网络加密领域的进步和进化。对于追求高效、安全和简单维护的用户和企业来说,选择WireGuard作为加密传输方案不仅合理且具备长期优势。保持对硬件性能和软件优化的持续关注,结合及时的测试验证,将助力网络管理员打造既稳定又高速的安全网络架构。

未来,随着Linux内核继续优化WireGuard模块,配合CPU指令集扩展和智能网络调度,其在普通硬件上的高速潜能将得到更充分释放,助力构建更安全、更高效的网络环境,满足数字化时代日益增长的数据传输与隐私保护需求。