近年来,深度学习技术在生命科学领域的应用日益广泛,特别是在酶功能预测方面,作为一种前沿的人工智能技术,深度学习凭借其强大的数据处理能力和模式识别能力,获得了广泛关注和高度认可。利用海量酶类序列数据,研究人员借助变换器(Transformer)等先进模型,不断推动生物学知识的边界。然而,在令人瞩目的预测成果背后,深度事实核查这一艰苦且重要的工作常常被忽视,导致大量错误的科研结果潜藏其中,给学术界和实际应用带来了隐患。探究这一现象,能够帮助我们更好地理解人工智能技术在生命科学领域的局限性,推动更严谨的科研实践模式,并引发关于科研评价机制和资源分配的深刻反思。酶作为生物体内催化生命活动的关键蛋白,其功能分类采用层次明晰的酶委员会(EC)数字编码系统。传统上,科学家们依据酶的氨基酸序列及生物学特征,努力揭示其所对应的生物化学反应。

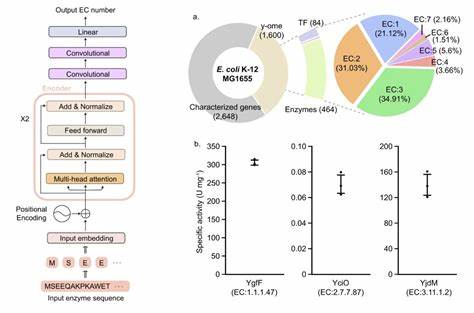

然而面对海量未知酶,单靠传统实验方法效率低下且耗时漫长。正是在这样的背景下,深度学习技术通过学习海量已有数据,希望自动推断酶的功能,成为解决问题的崭新途径。利用超过2200万条酶序列和相应的功能标签,研究团队构建了基于Transformer架构的深度神经网络。此网络由两层Transformer编码器、卷积层和线性输出层组成,灵感源自自然语言处理领域的成功模型BERT。训练时通过合理划分训练集、验证集和测试集,模型表现出了对已知酶类功能的良好预测能力,并对约450个未知酶给出了功能预测评估。部分预测结果还通过体外实验进行了验证,显示模型具备一定的生物学解释性和可信度。

乍看之下,这似乎是一场技术与生物学完美结合的典范,深度学习模型的巨大潜力被充分展现,相关论文甚至刊登在《自然通讯》等顶级期刊,收获了大量关注和赞誉。然而,细致的事实核查揭示了不容忽视的问题。后续研究者深入审视模型的预测结果后发现,其中包含大量错误。例如在某些预测中,酶功能被分配为菌株根本不具备的代谢路径相关酶类,或者重复预测了已经明确归类过的酶,不仅没有新意,反而引入了信息污染。有的基因如E. coli的yciO被错误归入功能与其有共同祖先但生物学功能迥异的另一个酶,这种混淆显然违背了已知的生物学实验结果。更有甚者,被视作“新颖”预测的功能实际上早已被权威数据库UniProt收录,说明数据泄漏或训练集与测试集划分存在缺陷。

此外,模型倾向重复输出某些常见标签,造成多达12次的同一具体酶类功能分配给不同基因,这种生物学上不合逻辑的重复现象引起了领域内专家的强烈质疑。令人欣慰的是,事实核查工作并非止步于发现错误。一位从事相关酶学实验研究多年的科学家及时指出预测的关键错误,为防止错误信息扩散提供了宝贵参考。她强调,仅仅依赖序列结构相似性不足以准确判定酶功能,必须结合基因邻居的代谢通路位置、底物结合特征、基因协同表达模式等多维度信息,才能得出科学合理的结论。这种依赖深度领域知识进行批判性审视的过程,是AI研究无法取代的重要环节。领域专家的介入不仅修正了多项错误预测,还揭示了机器学习模型在处理新颖功能未知酶时的根本局限。

监督学习本质上难以准确预测真正的未知功能,在缺乏先验标签的情况下,模型可能会基于历史数据的偏差盲目推断。这种情况被称为“真未知”的识别难题,贯穿整个酶功能预测领域。再加上因错误功能注释被引入的在线数据库,恶性循环导致后续训练集不断被污染,错误得到无意传播,科研诚信面临严重威胁。这一切暴露了当前科学研究生态中令人忧虑的现象。深度学习模型的开发和展示固然吸引视线,巨大的学术声誉和资源集中在建模和算法优化上。相对而言,用于全面、细致审查结果、辨别错误的事实核查工作缺乏足够激励,成果难以获得相当重视。

该现象成为科研界普遍存在的问题,体现了学术评价体系和经费分配的重大偏差。统计数据显示,深度学习算法论文的引用量和影响力远超事实核查研究,后者往往发布于预印本平台,关注度和引用量皆较低。这不仅妨碍了科研的严谨性,也影响了科学知识的累积和应用质量。面对这种局面,学术界必须反思如何改善激励机制,提升事实核查的地位与资源投入。尤其在生命科学这种高风险、高复杂度领域,缺少专业背景的计算机科学家无法独立评估AI模型输出的生物合理性,跨学科合作显得尤为必要。加强领域专家与机器学习研究者的紧密合作,推动多维度数据融合和模型解释性技术的提升,是改善预测准确度的有效手段。

此外,科研机构和资助机构应当重视那些通过严谨数据分析和实验验证揭露潜在误差的研究工作,给予相应的声誉和资金支持。只有这样,才能有效遏制虚假的科研成果蔓延,保证生物医药创新和临床应用的可信度。当前,AI技术对生命科学带来了前所未有的机遇,但也必须警觉其可能带来的风险。众多案例表明,单纯依赖模型性能指标、未结合深刻领域理解的研究容易造成误判和误导。科学探索的复杂性决定了不可能单凭算法创新彻底解决所有问题,必须将计算智能与生物学专业知识有机融合,才能推动真正意义上的进步。换言之,深度学习获得了应有的荣誉,而深度事实核查更是不可替代的基石,是保障科研真实、保障生命健康的根本所在。

未来,希望科研界能够重视数据质量与验证工作的重要性,建立更完善的数据管理流程,开展更细致的实验验证,还有持续的人才培养和跨学科合作。同时社会公众和行业监管也应关注这些议题,共同推动科学研究更加透明、严谨和可信。总之,深度学习作为工具,其价值依赖于严谨科学态度的保护,事实核查则是那道守护科学纯洁性的防线。只有两者并重,才能实现AI赋能生命科学的真正梦想。