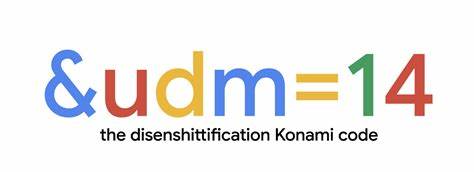

近年来,随着人工智能技术的快速发展,搜索引擎行业迎来了深刻的变革。谷歌作为搜索引擎市场的绝对领导者,不断尝试通过融合AI技术提升用户搜索体验,但这一趋势也引发了用户对于搜索结果纯净性和透明度的担忧。众多极客和搜索资深爱好者通过挖掘谷歌隐藏标签“&udm=14”,实现了一种绕过谷歌AI干预,从而获得更为简洁和原味搜索结果的技巧。然而,这一小众但受欢迎的搜索姿势如今却面临被谷歌新政策彻底破坏的风险。这个标签本身并不代表一个外显的产品功能,它更多像是一条隐藏的参数,用以启用谷歌曾经较为纯净的“Web视图”搜索页面,免去广告、AI摘要和各种附加模块的干扰。这种不被大多数用户熟知的访问方式,成为许多用户追求“谷歌原味体验”的秘密通道。

自2024年5月以来,该标签的使用量超过了150万人次,显示出一定的市场需求和用户粘性。谷歌在主页和标准搜索页面上不断融入AI生成的推荐结果、摘要卡片和交互式内容,无疑为技术前沿的用户带来了便利,但与此同时,想要避开这些“机器预处理”的纯粹搜索意图也越来越难满足。尤其是依赖于“&udm=14”标签的用户群体,他们希望搜索结果能够尽可能接近传统意义上的关键词匹配结果,而非经过AI大脑分析、预测推荐,甚至“二次编辑”的内容。这种需求背后的本质,是用户对搜索引擎中立性的呼唤——希望获得未经算法有意引导或信息预过滤的原始数据展示。最近,谷歌通过其“意见奖励”项目向部分用户投放了界面调整调查,暗示将会在网络搜索的Web标签页中引入AI生成的搜索结果。这一举措如同给了“&udm=14”标签一记警钟,意味着这一被誉为Google少数纯净入口的小众玩法有可能被整合,AI内容将无所不在。

虽然这并不意味着“&udm=14”完全失效,但原本的避开AI内容、获取干净网页结果的初衷将被削弱甚至覆灭。在技术生态层面,这场变革反映了谷歌商业策略与用户体验诉求的矛盾。谷歌力图扩大AI应用,优化每一次搜索交互,以自己的智能算法主导信息呈现,甚至通过预解析内容抢夺目标网页的点击率,进而掌控用户注意力流向和广告收入。与之相反,一部分用户更关注数据真实性和访问路径的纯粹性,他们讨厌被算法干预的“封闭式信息生态”,更愿意自己判断结果真实性。显然,谷歌并未充分消化这些用户的诉求,这也反映了大厂在产品设计上经常遇到的两难困境。此外,谷歌隐秘的测试与逐步推行策略,也揭示其对市场动态的微妙把控。

Web标签页原本被谷歌埋藏起来鲜少推广,意图降低其使用率,但意外地,这一功能因“&udm=14”等小技巧而被更多用户发现和使用,这也侧面说明用户对无皮肤UI、无AI掺杂的搜索需求比谷歌预期要大得多。搜索体验的纯净度已经成为了一种“异议文化”,是对当下搜索引擎商业化过度的反叛。虽然存在其他搜索引擎如Bing、DuckDuckGo甚至Kagi等为用户提供替代方案,但它们在广泛性和信息资源的深度积累上依旧难以与谷歌抗衡。从文献存档、新闻档案拾取,到书籍资源的索引,谷歌多年建立的数据壁垒几乎让竞争者望尘莫及。用户多年的搜索习惯、数据辅旧生活经验决定了,在严肃研究与多领域信息查询中,放弃谷歌并不容易。即便是那些强调隐私和去中心化的搜索引擎,尚未能达到谷歌的综合信息覆盖与体验深度。

因此,“&udm=14”不仅是一个简单的技术标签,更是用户对信息检索纯粹性的追求写照,是数字时代与商业巨头间博弈的一枚象征棋子。倘若谷歌最终将AI特性全面铺设在所有搜索入口,无论是标配主页还是隐藏Web标记栏,那么用户享有的干净入口将成为历史。这将使那些希望远离AI干预、重拾纯粹搜索体验的群体陷入迷茫。面对这一局面,社区呼吁更多的关注和反馈,希望谷歌能够倾听用户心声,在AI赋能与服务中立之间找到更加平衡的路径。与此同时,技术研究者和爱好者也在积极寻找其它隐藏参数或替代方式,努力维护这一极具价值的搜索“黑科技”。不过,正如创建者所感叹的那样,谷歌的产品路线往往受商业利益左右,用户小规模的抗争难以改写大局。

未来,搜索生态很可能将进一步深度融合AI,形成“内容即服务”与智能推荐为核心的闭环模式,而强调自由搜索、原始链接的重要性可能越来越边缘化。换句话说,曾经那个“干净”的谷歌网格正在逐步淡出我们的视野,取而代之的是更为复杂、更具侵入性的智能信息体验。对于用户而言,理解这种变化背后的深层逻辑是关键。只有认清搜索引擎的发展趋势和商业动因,才能更理性地选择使用工具与服务。或许,未来的搜索体验将不再是被动浏览,而是与AI智能深度互动、共享信息的过程。而我们怀念“&udm=14”的时代,正是对那个相对简单、纯净、透明的信息检索梦的怀想。

总的来看,“&udm=14”标签背后的故事揭示了数字信息时代用户权利与巨头策略之间的博弈,是互联网自由与商业化冲突的一个缩影。它提醒我们,在AI逐渐渗透生活每一个角落的今天,维护信息多样性和用户选择权变得尤为重要。如果谷歌选择用AI破坏这个秘密的纯净入口,那么全球搜索用户应当提升意识,积极倡导信息自由和透明,探索更多可能的替代方案,共同保护数字时代的精神家园。