近年来,人工智能作为科技领域最炙手可热的话题之一,经历了迅猛的发展和广泛的关注。在过去的三年中,人工智能领域经历了一轮又一轮的“热潮”,引发了产业变革、投资狂潮和社会讨论。然而,随着时间的推移,公众和业界逐渐意识到,AI的发展不仅仅是光鲜的技术革新,更隐藏着复杂的挑战与深刻的教训。回顾这三年的发展历程,梳理其中的经验与反思,对于理解人工智能的真实力量和未来走向尤为重要。首先,技术层面取得的进步是显而易见的。以深度学习为代表的算法突破极大地推动了计算机视觉、自然语言处理和语音识别等应用的落地。

大量训练数据和强大算力的结合,使得模型性能大幅提升,在图像识别、机器翻译、智能客服等领域表现出前所未有的效果。此外,生成式模型的兴起带来了内容创作方式的新革命,从文本撰写到图像、音视频生成,都展现出令人惊叹的潜能。这些技术进展不仅推动了新兴产业的发展,也逐渐融入了传统行业提升生产力和服务水平。其次,产业生态的快速扩张和资本的涌入形成了繁荣景象。风投资本、科技巨头和初创企业纷纷布局AI,催生了大量创新产品和服务。政府层面也纷纷出台支持政策,推动AI技术与产业深度融合。

与此同时,多样化的应用场景不断涌现,医疗健康、自动驾驶、金融风控、智能制造等领域均呈现出强劲的发展势头。技术与市场双重驱动,为人工智能行业持续注入动力。然而,热潮背后的隐忧同样不容忽视。首先,技术瓶颈逐渐显现。虽然深度学习等技术推动了性能提升,但模型的泛化能力、解释性和安全性等问题依然突出。AI系统常常被批评为“黑箱”,难以理解和信任,限制了在关键领域的广泛应用。

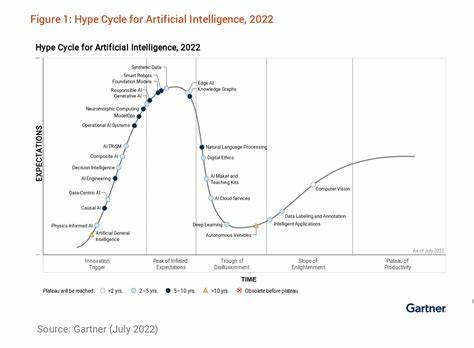

此外,数据质量和隐私保护问题日益突出,数据偏见导致算法歧视,引发伦理争议。其次,行业内的过度炒作和不切实际的期望造成了泡沫风险。部分企业和媒体夸大AI能力,导致公众产生误解,投资回报率与预期差距拉大,有些项目陷入夸大宣传到资金困境的恶性循环。此类现象需要行业严肃自省,以建立更加理性和可持续的生态。第三,人才短缺成为制约发展的关键因素。高水平AI人才难以培养和留存,限制了技术研发和项目推进速度。

各地纷纷设立相关教育培训项目,力求缓解人才荒,但短期内这一问题仍较为突出。第四,政策法规和伦理规范尚不完善。人工智能在社会生活中的广泛应用,带来了前所未有的法律和伦理挑战。自动化决策、隐私泄露、就业影响等问题急需通过立法和监管加以规范和引导。国际社会也开始共同探讨AI治理模式,以期建立全球范围内的合作框架。从个人学习和观察的角度来看,人工智能的“第三年”更多地体现为技术与应用的理性回归。

行业逐渐摒弃盲目乐观的宣传,转而聚焦实际价值和长远发展。企业开始注重产品落地和用户体验,科研机构强化跨学科合作,推动基础理论与工程实践的结合。社会各界逐步认识到,人工智能不仅是一项技术,更是一场深刻的社会变革,需要多方参与和协同治理。未来,人工智能的发展将更加注重可持续性和责任感。强调技术的公平性、安全性和透明性,推动构建包容且有弹性的AI生态。创新模式将不断涌现,以满足不同行业和用户的需求。

与此同时,跨领域的融合创新成为关键,融合云计算、5G、大数据等技术形成合力,提升AI应用的智能化和自动化水平。总结来看,人工智能经过三年的热潮洗礼,正进入一个更加成熟和务实的发展阶段。技术创新依然是驱动力,但更重要的是如何平衡技术进步与社会责任,打造健康可持续的产业生态。对个人和组织而言,持续学习和积极适应变革成为必然选择。通过不断积累经验,分析成功案例和失败教训,才能激发出人工智能的真正潜能,推动其在未来创造更广泛的社会价值。