每个人都经历过早晨醒来的那种特殊感觉,有时充满精神,活力四射;有时却感到头脑沉重,神志模糊。这种现象背后隐藏着大脑复杂而精妙的运作机制。大脑如何从睡眠状态逐步切换到清醒状态,成为科学家们长期关注的研究焦点。近期一项大规模的研究对超过一千次的从睡眠到清醒的过程进行了监测,揭示了大脑活动模式与早晨‘睡眠惯性’即醒后朦胧感之间的关系,为理解和改善晨间状态提供了新视角。睡眠是人体不可或缺的生理过程,而大脑在睡眠和清醒之间的转换尤为关键。大脑中有多个区域和神经网络参与了觉醒的调节。

清晨,大脑会逐步开启一系列神经生理活动,这些活动的顺序与强度决定了醒来时精神状态的好坏。科学研究表明,那些在觉醒过程中展现特定脑波和神经活动模式的人,往往能更快摆脱睡眠惯性,进入高效清醒的工作或学习状态。睡眠惯性是一种短暂的脑功能减退期,表现为思维迟钝、反应变慢以及判断力下降。它是从深度睡眠阶段骤然进入觉醒状态时最为明显的体验。通过对大量数据的分析,科学家发现,大脑部分区域的协调活动越强,睡眠惯性越轻微。具体来说,前额叶皮层和顶叶区域活动的增强对快速恢复意识状态起着重要作用。

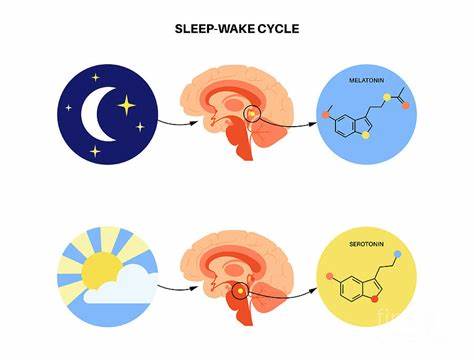

而这些区域恰好掌管复杂认知功能和注意力调节。除了局部神经活动的调整,脑内神经递质的变化也是唤醒的关键因素。清醒时,神经递质如去甲肾上腺素、多巴胺和组胺水平升高,它们促进神经元的激活和信息传递,增强觉醒感。而在睡眠状态下,特别是深度睡眠期,这些递质水平较低,有助于维持休息状态。另一方面,人体的生物钟也对觉醒过程起到了指导作用。位于下丘脑的视交叉上核是调控昼夜节律的核心,当晨光刺激视网膜时,该核发出信号带动全身神经递质的分泌变化,从而促进清醒意识的形成。

这种机制解释了为什么阳光明媚的早晨更容易让人迅速清醒。研究还发现,睡眠的质量和整体时长对大脑唤醒过程有显著影响。充足且规律的睡眠能够优化神经网络的重组,提高脑区的功能连接性,确保早晨大脑快速高效地运转。相反,睡眠不足或断断续续的睡眠会导致神经系统紊乱,使得觉醒机制失调,睡眠惯性更加明显。针对这些科学发现,许多专家建议人们养成良好的睡眠习惯,包括保持固定的作息时间,营造舒适的睡眠环境,并积极接受自然光照。这些方法不仅有助于睡眠质量的提升,还能加快大脑清醒的步伐,减轻晨间的疲惫感和迷糊状态。

现代科技的发展也促使科研人员探索如何通过脑部刺激等手段来改善觉醒过程。例如,非侵入式脑刺激技术通过调整特定脑区的活动频率,有望帮助人们更快摆脱睡眠惯性,提升早晨的警觉性和工作效率。此外,合理的饮食和适当的运动也是支持大脑顺利觉醒的重要因素。富含维生素B族和抗氧化物的食物能够促进神经递质的合成,而晨练则有助于唤醒神经系统,激活身体的整体能量代谢,从而营造更加清晰的晨间状态。纵观这些研究成果,我们可以看到,大脑从睡眠到觉醒并非单一过程,而是涉及神经网络协调、神经递质调控、生物钟影响以及外部环境等多重因素共同作用的复杂过程。理解这其中的细节,不仅让我们更好地掌握自己身体的运作规律,也为提升个人生活质量和工作效率提供了科学依据。

未来,随着神经科学和睡眠研究的不断深入,或许我们能够开发出更加精准和有效的方法,使每个人都能轻松告别早晨的迷糊状态,迎来充满活力与专注的新一天。总之,起床时的大脑并非瞬间完全清醒,而是经历了一系列精确的生理和神经变化。通过科学的睡眠管理和健康的生活方式,我们能帮助大脑顺利完成这场“苏醒之旅”,从而真正感受到清晨那种焕然一新的美好感觉。