中国面临通货紧缩威胁,刺激政策停滞 近年来,中国经济经历了快速增长,成为全球第二大经济体。然而,近期一系列经济数据的发布让人们开始担忧,中国正面临通货紧缩的威胁。随着刺激政策的停滞,经济复苏的动力似乎逐渐减弱,这一现象引发了经济学家与市场参与者的广泛关注。 首先,我们需要了解什么是通货紧缩。通货紧缩是指物价水平持续下降的现象,它通常伴随着经济活动的减缓和投资的降低。与通货膨胀不同,通货紧缩往往会导致消费者和企业推迟消费与投资,这在某种程度上会形成恶性循环,进一步压制经济增长。

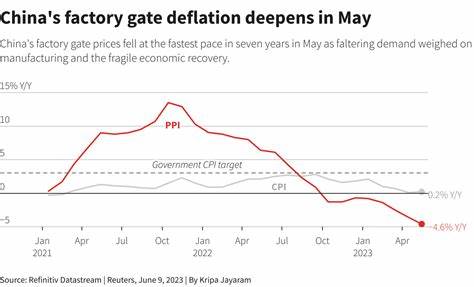

因此,当经济增长乏力与价格下降同时出现时,政府和中央银行往往需要采取紧急措施来防止这种局面的加剧。 据统计,中国7月份的消费者物价指数(CPI)同比仅上涨0.2%,较前几个月的强劲增长明显放缓。这一数据不仅让投资者感到担忧,也引起了政策制定者的高度重视。由于国内需求不足,企业面临销售压力,许多企业不得不降低产品价格,以吸引消费者。而这又进一步抑制了企业的利润空间,使它们更不愿意增加投资和扩大生产。 在这样的背景下,中国政府本应推出新的刺激政策以激活经济,但实际情况却是,财政政策和货币政策的推动力都在减弱。

一方面,地方政府的债务水平高企,财政压力加大,使得地方政府在基础设施投资方面十分谨慎。另一方面,尽管中国央行已经采取了降息等多项措施,但市场信心的恢复依然缓慢,资金流动的意愿也没有明显提升。 经济学家指出,缺乏有效的刺激政策可能导致经济进一步下滑,进而陷入通货紧缩的泥潭。如果消费者与企业对未来经济形势持悲观态度,那么各类经济活动,包括消费和投资,可能会进一步萎缩。这种情况下,政府和中央银行的干预可能将变得更加困难,因为频繁的政策变动会使得市场信心进一步受到打击。 在此背景下,一些分析师开始呼吁中国政府采取更为积极的财政政策,以便重新点燃经济的增长引擎。

例如,可以考虑减税、提高公共投资以及增加社会保障支出等措施。这些措施不仅能够提升市场需求,还有助于改善企业的经营环境,激励企业加大投资。此外,一些专家还建议,中国央行应当考虑采取更为灵活的货币政策,以便及时应对经济变化。 然而,实施这些政策并非易事。随着全球经济的不确定性加大,外部环境已经趋于复杂,尤其是在贸易摩擦与地缘政治风险上升的背景下,中国的经济政策将更要谨慎。过于激进的刺激措施可能会导致金融市场的不稳定,进而产生风险。

同时,中国经济的结构性问题亟待解决。多年来,中国经济过于依赖投资与出口,内需增长相对疲软。如果无法有效提升家庭消费水平,中国经济将难以实现可持续增长。因此,关键在于推动消费结构的转型升级,鼓励居民在教育、医疗、养老等领域增加支出,以提升整体消费能力。 此外,促进科技创新与产业升级也将是摆脱通货紧缩的重要途径。通过努力打造一个以科技为驱动的经济体系,中国不仅能够提升经济的内生增长动力,还能增强其在全球竞争中的综合实力。

在吉利、华为等科技公司迅速发展的背景下,中国有潜力在未来的经济竞争中占据更加有利的地位。 总的来说,中国正面临通货紧缩的潜在威胁,这并不是一个可以忽略的警告。缺乏有效的刺激政策可能导致经济持续疲软,消费者信心下降,区域和行业间的不平衡局面可能也会进一步加剧。为了保持经济的稳定增长,中国政府与中央银行需要采取适当的措施,既要考虑短期的经济刺激,也要注重长期的结构性改革。只有通过推动消费升级、加强科技创新,中国才能在未来的经济挑战中立于不败之地。