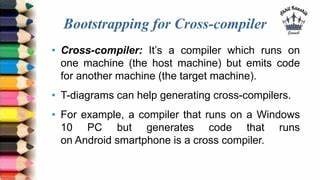

在现代软件开发中,跨平台构建和编译器引导成为实现复杂软件生态系统稳定运行的关键技术。Nixpkgs作为一个涵盖上万个开源项目的纯函数式软件包集合,其在编译器引导技术领域的经验和演进过程,为诸多开发者和系统架构师提供了宝贵的参考和实践范例。深入了解Nixpkgs中编译器引导技术的发展,不仅有助于理解跨平台软件构建的内在复杂性,也有助于推动软件包管理和构建系统的创新发展。 Nixpkgs项目秉持的核心设计理念是确保软件包的定义尽可能独立、清晰且自治。这样的设计使得维护者能够专注于个别软件包的构建细节,而无需过度关心背后繁杂的全局机制。然而,在跨平台编译的早期实践中,Nixpkgs曾采用过为不同平台手动编写独立软件包版本的做法,如针对MIPS架构的binutilsMips和特定版本的gcc41mipsboot。

这种做法虽然在当时解决了平台差异问题,但难以规模化应对日益复杂的操作系统、CPU架构和库版本组合,导致代码重复、维护困难及性能低效。 后来,Nixpkgs引入了基于统一参数的跨编译框架,通过传递全局的cross参数,几乎消除了为每个平台写单独软件包的需求。这种设计大大简化了包的定义,使得软件包函数只需关心构建目标,而不需关心水平不同的多个版本。跨编译环境中的stdenv(标准开发环境)自动提供针对当前构建平台的合适工具链,使得“binutilsCross”或“gccCross”等冗余参数逐步被淘汰。此外,glibc等关键基础库通过条件化地将交叉编译工具链作为buildInputs,引入了更灵活的依赖管理机制,从而减少了跨平台构建时的样板代码。 然而,跨编译初期依然存在诸如依赖混淆及无限递归错误等难题。

特别是在编译器和标准库同时维护的背景下,如GCC和libstdc++或Clang与libc++,传统的一体化构建方式使构建过程复杂且易受循环依赖影响。由于编译器在构建早期阶段产生的可执行文件用于后续构建标准库,这种紧密耦合导致跨编译时需为目标平台额外构建主机平台版本的编译器,带来重复劳动和资源浪费。 对此,Nixpkgs逐步推动将编译器和标准库拆分为独立构建单元的设计理念,将构建过程拆解为独立且遵循有向无环图的依赖关系,避免在同一构建过程中运行刚构建的编译器产物。以LLVM为例,项目实现了清晰划分的libraries和tools集合,各组件间依赖关系明确且无循环,从而实现了纯净的引导过程和跨平台构建的透明性。此架构确保了构建过程严格遵循依赖关系,让跨平台编译“自然发生”,大幅提升维护性和扩展性。 GCC作为Nixpkgs中最为关键的编译器之一,近年来也开始进行类似的重构。

新兴的“GCC NG”包集通过重新设计和拆分代码库,改善了原有的技术债务和引导复杂度。通过社区多位开发者的协作推动,Nixpkgs即将实现对这一新架构的全面迁移。此举不仅提高了GCC的构建效率,也为其他编译器如GHC、Rust和Go的引导提供了可借鉴的范例。 跨编译的另一个核心挑战是标准库和编译器本身的依赖关系。“libc”作为平台相关的基础库,其跨编译支持的统一长期存在技术难点。传统设计中往往需要开发者明确区分native libc与cross libc,造成大量冗余代码和潜在错误。

近期的改进消除了这一隔阂,实现了在任意构建环境中对libc的透明访问,增强了Nixpkgs的跨平台适应能力,进一步体现了包的独立性与简洁性设计理念。 围绕编译器引导,社区也在推动更广泛的转型。例如针对GHC语言编译器和Rust编译器生态的重构努力不断推进,试图在简化构建流程的同时支持多目标配置,缩小了引导过程与实际跨编译之间的差距。随着工具链和构建系统对多目标支持的完善,编译器将能更高效地服务于多平台生态,促进软件开发的多样性和灵活性。 总结来看,Nixpkgs在编译器引导领域的探索体现了从高度耦合向模块化、纯函数式与参数化构建方法迈进的趋势。通过清晰分离包的本地职责与全局引导逻辑,Nixpkgs极大地降低了复杂系统中的认知负担和维护成本。

未来,随着更多语言和编译器生态的接入,这一方法论有望成为行业通用的最佳实践,对跨平台软件开发与分发产生深远影响。 对于开发者和系统架构师而言,理解和应用Nixpkgs的编译器引导理念,不仅有助于提升软件构建过程的可控性和灵活性,更为构建可持续、可扩展的软件生态系统奠定坚实基础。无论是在构建跨架构的嵌入式系统,还是支持多目标的大型分布式软件项目,良好的编译器引导机制都是不可或缺的核心要素。未来,Nixpkgs继续在这一领域保持创新步伐,无疑将引领和推动开源软件构建技术进入新的高度。