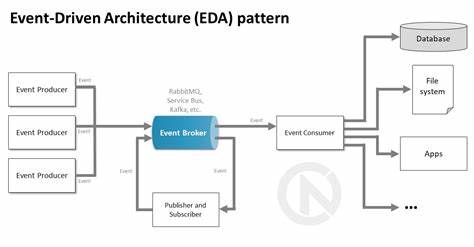

事件驱动架构(Event-Driven Architecture,简称EDA)近年来在微服务、分布式系统以及云计算领域得到了广泛应用。随着业务复杂度的提升,如何设计清晰且高效的事件成为架构成功的关键。然而,大多数组织将焦点放在选择技术实现上,却忽视了事件设计本身的重要性,最终导致系统耦合度高、调试困难,甚至成为“分布式单体”的复制品。真正的挑战不在于你使用Kafka、AWS EventBridge还是SQS,而是你如何设计事件及其承载的信息。正确的事件设计模式能让系统灵活演进,提升可维护性,而错误的设计则会带来巨大代价。 在探讨事件驱动架构时,我们不能绕开核心问题:每个事件实际上都是发布者与消费者之间的契约。

这种契约决定了消费者能否高效使用事件完成业务,影响系统整体的耦合关系与变更成本。如果事件缺乏必要上下文,消费者往往被迫发起额外API调用;若事件设计不合理,稍微改动事件结构就可能引发连锁反应,影响众多系统组件。此外大规模的事件带来性能瓶颈,敏感信息的过度曝光也可能埋下安全隐患。因此,掌握有效的事件设计模式是事件驱动架构成功的基石。 事件设计中最为常见且必须避免的反模式之一是所谓的“胖事件”(Fat Events)。这类事件往往包含发布服务并不拥有的数据。

比如订单服务发布的“订单提交”事件中,带入了客户的信用评分、忠诚度等级甚至库存信息,这些数据原本属于客户服务和库存服务。这样一来,订单服务越权发布了非本域数据,导致领域边界被打破。结果不仅使系统变得脆弱难以维护,任何客户数据结构的变动都可能引发广泛的联动修改。这种耦合性违背了首要的微服务原则,使系统渐渐返祖,失去了应有的松耦合优势。更糟糕的是,这样的事件传递了未必实时更新的数据,造成数据陈旧和不一致问题。不仅如此,过多暴露敏感信息会带来合规和安全风险。

正确的做法是严格遵循数据拥有权,只在事件中传递自己领域内拥有的数据,如果需要其他领域的数据,应仅保留标识符或链接,由事件消费者根据需要主动查询授权来源。 在有效事件设计模式中,事件携带状态转移(Event Carried State Transfer,简称ECST)尤为重要。它意味着事件本身承载所需的状态信息,尽可能减少消费者发起额外API调用。ECST又分为完全实体状态和上下文状态两种变体。完全实体状态模式要求每个事件包含实体全部当前状态,无论哪些字段发生了变化。例如客户信息更新事件不仅通知字段变化,还会传递整套客户档案数据,支持消费者构建完整实体的本地快照。

这种设计优势在于数据一致性和丰富性,适用于小中型实体或者需要全局视图的场景,如分析、计费及营销系统。但弊端是事件有效负载大,网络与存储开销显著,且模式演进困难,稍有结构变更都需兼顾所有消费者。另一方面,上下文状态模式只传递与具体业务事件直接相关的数据,如订单提交事件中包含订单详情、付款和发货地址,但不涉猎客户的其他信息。这种设计缩小事件体积,压缩带宽压力,且避免无关数据泄露,更利于高频事件和复杂业务流程,但对设计能力要求较高,需要精准判断消费者需求,稍不留神仍可能引发额外API调用。 两种模式在AWS生态中有各自匹配的技术选型。简单低吞吐的ECST场景适合基于SQS实现点对点传递,结合EventBridge进行智能路由和过滤,既保证事件灵活分发,又利于消费者独立伸缩。

而面对高吞吐的实时流处理需求,Kinesis数据流为复杂流数据处理提供了坚实基础,支持多路复用和事件重放能力。EventBridge自身具备256KB事件大小限制及内容过滤功能,适合大多数中型系统做智能事件总线。 ECST模式的优势在于事件Data包自身足够丰富,使消费者无需额外请求即能完成本地状态更新,极大降低了运行时耦合和网络延迟。缺点则是事件体积相对较大,事件结构往往紧密绑定于实体模式,导致模式演进成本加大。 为了达到更轻量、更高性能,以及安全隔离,另一种核心模式——事件通知(Event Notification)被广泛采用。事件通知模式只在事件中放置最小必要信息,比如实体唯一标识、时间戳和变化类型,再通过附带的API链接留给消费者按需获取详情。

这种方式显著减小事件负载,降低传输成本,利于处理高度多元和大数量的消费者场景,同时保护敏感数据不被广播泄露。金融账户余额变化即是典型应用场景,合规和安全要求极为严苛,事件仅通知余额发生变化,具体数值依赖消费者调用权威账户服务查询以确保实时和安全。 然而,事件通知的劣势也明显,包括:消费者必须承担API调用逻辑且增加系统间延迟;额外调用可能导致数据一致性瞬时偏差,且一旦源服务不可用,消费者体验直接受影响。 通知模式在AWS平台上通常基于EventBridge或SNS实现。EventBridge提供先进的基于事件内容的规则过滤、内建架构注册表及事件重播功能,适合统一管理和灵活路由。SNS则支持多协议订阅,适用于大规模广播式通知场景,如短信、邮件或Http推送。

对于大多数初期方案,推荐基于EventBridge开发,待规模和接收协议需求增长时再扩展SNS使用。 除了纯粹的事件模式,异步命令(Async Command)模式是事件驱动架构的重要补充。命令表示对未来动作的请求,不同于描述已发生事实的事件。命令消息通过消息队列传递至指定处理者,支持任务调度、复杂业务编排和异步操作。SQS队列是构建可靠异步命令执行的首选,具备FIFO保证、死信队列及可见性超时等特性确保消息准确且有序处理。异步命令的应用包括用户界面操作映射到后端具体业务流程,如支付处理或订单清理等,从而实现请求响应解耦和弹性扩展。

AWS在异步命令模式上的支持完备,借助SQS实现消息的可靠传递及处理追踪,适合构建复杂的异步工作流和分布式事务。 不容忽视的另一种事件设计方法是变更数据捕获(Change Data Capture,简称CDC)。CDC通过监听数据库底层变更日志,将数据修改精准转换为事件流,无需应用层做额外修改,实现传统系统的事件驱动化。通过AWS的DynamoDB Streams可直接捕获DynamoDB表的数据变更,实时推送给Lambda进行无服务器处理。针对关系型数据库,AWS Database Migration Service(DMS) 提供全面的CDC支持,兼容MySQL、PostgreSQL、Oracle等多种数据库,能将变更数据发布至Kinesis等流处理平台。CDC适合于需要实时同步、审计追踪以及遗留系统集成的场景,可无缝将已有单体系统转化为事件驱动的现代架构。

CDC的挑战在于变更频率激增时对下游系统压力较大,且单纯底层变更流缺乏业务语义,需要额外处理来丰富事件上下文。此外,敏感信息暴露和CDC基础设施运维复杂度亦需考量。 在真实项目中,单一事件模式难以满足全部需求,合理结合多种模式是常见做法。基于数据量、实时性、消费者需求和安全等因素,灵活选择ECST、事件通知、异步命令与CDC,有效避免胖事件陷阱,实现事件轻量化且语义清晰,是打造高质量事件驱动系统的必要条件。 设计良好的事件模式不仅能提升系统的整体可维护性和扩展性,还能显著简化故障排查。理想状态下,当警报触发时,调试人员通过事件日志即可完整还原业务流程,无需额外三方系统调用,快速定位问题根源。

良好事件设计的根基在于明确领域边界,坚持数据所有权原则,做到事件主题单一清晰。 凯发正是这些设计原则的关键落脚点。通过精心选择和应用事件设计模式,搭配适当AWS服务组合,团队能够打造真正松耦合、性能优异、易于演进的事件驱动架构。展望未来,深化对事件流和通信模式的理解,如发布-订阅、点对点、请求-响应和流处理,能够进一步提升架构弹性和业务快速响应能力。 总结来看,事件设计远非简单“消息体”定义,它直接影响事件驱动架构的成功与否。避免胖事件,合理运用事件携带状态转移和事件通知等模式,结合异步命令和CDC能力,透过合适的AWS基础设施实现,方能构建符合现代业务需求的高质量分布式系统。

务实打造清晰、灵活、可演进的事件契约,是事件驱动架构变革路上的必经之路和核心竞争力。