在当今复杂多变的IT运维领域,监控与日志管理工具的重要性不言而喻。Grafana和Loki作为广受欢迎的开放源代码解决方案,曾因其强大的功能与灵活的配置广受青睐。然而,随着时间的推移,这两款工具在某些环境中逐渐转变为“遗留软件”,这一现象背后折射出许多值得运维工程师深思的技术挑战与管理决策。本文将详细剖析Grafana与Loki从常用利器到遗留软件的演变过程,深入解读版本冻结的原因、配置维护的难题以及未来运维规划的思考,为广大技术人员提供切实可行的经验分享和选型建议。Grafana作为一款功能丰富且易于扩展的可视化工具,自2018年末被部署以来,一直承担着关键的监控作用。它允许用户通过定制化的仪表盘全面展示系统健康状况和业务指标,极大提升了监控的直观性和响应速度。

然而,随着版本的不断迭代,后台架构和面板组件的变化日渐显著。为了避免版本升级带来的兼容性问题,许多团队选择冻结当前的版本,停止进一步更新。这样做的直接后果是,随着Grafana新版本引入的新功能和界面优化,旧版本中的部分面板逐步被废弃,新版本中替代功能的设计思路与使用体验存在显著差异,使得维护现有仪表盘变得异常困难。升级对现有观测体系带来的破坏性调整,可能导致大量仪表盘需求重新设计和构建,投入巨大的人力和时间成本,从而让运维团队望而却步。与此同时,Loki作为专注于日志收集和聚合的工具,以其简洁高效的架构备受关注,尤其是在与Grafana组合使用时实现端到端的监控和日志分析。然而,Loki的发展轨迹并非一帆风顺。

曾经广泛使用的promtail组件被官方逐步弃用,取而代之的是更复杂的Alloy方案。此举虽然在设计理念上追求更强的灵活性和功能扩展,但现实中却忽视了promtail对systemd和journald日志读取的核心优势。对于那些依赖系统日志复杂结构进行实时监控的环境而言,Alloy的适配不够理想,导致日志收集的准确性和性能出现下降。此外,随着Loki功能的快速演进,其架构与配置复杂度显著提升,对于简易或中小型系统而言,其原本简单高效的优势逐渐消失,反而可能引入更多配置和维护负担。这也是部分团队选择放弃升级路线,甚至考虑替代方案的原因。版本冻结不仅仅体现为软件本身停止更新,更深层次反映出整个监控体系的稳定性需求与人力资源有限的现实冲突。

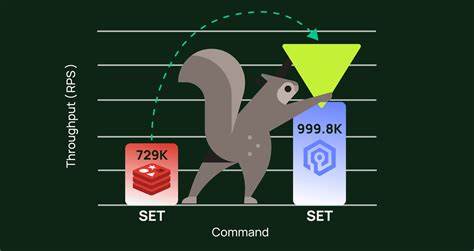

面对这些挑战,技术负责人们往往采取“维持现状”的策略,即保持现有版本稳定运行,避免冒进升级带来的潜在风险。这样既保证了系统持续可用,也为未来的技术选型争取了缓冲空间。值得注意的是,一旦必须升级,重新构建仪表盘和日志收集流程的工作量往往超出预期,可能引发连锁效应,影响整个监控生态的正常运行。因此,权衡升级风险和收益成为核心议题。面对该境况,一些专业团队开始关注其他替代方案,例如被广泛提及的VictoriaMetrics及其日志产品VictoriaLogs,这些工具以高效的时间序列处理以及灵活的日志采集能力赢得了不少好评。相比Loki,VictoriaLogs在系统资源占用和性能表现上具备一定优势,同时其架构更加轻量化,便于运维简化和快速部署。

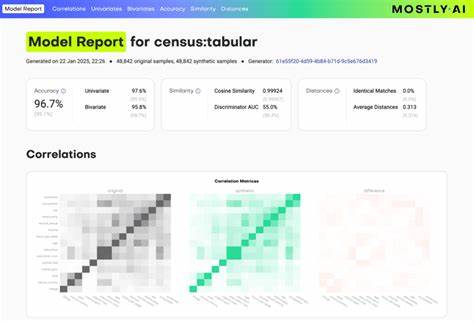

然而,想要迁移至新平台同样面临数据迁移、系统兼容性及团队适配等多方面挑战,这使得切换决策往往需要慎重考虑。至于后台日志的管理,尽管现代工具层出不穷,许多组织仍依赖传统的中心化syslog服务器作为日志的主要历史归档来源。syslog系统的稳定性和成熟度确保了关键日志不会因工具升级而丢失,为紧急问题排查提供坚实保障。这种组合策略在保证新旧系统平衡发展上起到了关键作用,也帮助团队应对工具外部变化带来的风险。通过以上分析不难看出,一个理想的监控和日志管理体系,除了妥善选择合适工具,还需要结合自身业务场景、团队技术能力和未来发展规划,量身定制运维策略。在软件频繁迭代且生态复杂的今天,“遗留软件”的标签,并非简单的过时,而是对现实需求与技术壁垒的一种权衡。

团队即便选择暂时冻结版本,也应关注外界方案的演进,合理规划资源分配,确保系统长期稳定与数据安全。展望未来,技术发展必然推动监控和日志生态不断革新。新一代工具将更加注重兼容性、易用性和智能化,为用户提供更高效的运维体验。模拟云原生架构和自动化运维趋势,将使得环境更灵活,监控体系更敏捷,数据分析更精准。抓住这些趋势,合理衔接现有体系与未来架构,是每个运维团队面临的重要课题。总结来看,Grafana和Loki从入门级利器变为遗留软件的历程,是技术发展与实际应用需求博弈的缩影。

版本冻结反映了兼容性与维护成本的双重压力,也揭示了简化运维的重要价值。通过合理评估升级风险,融合多元工具与策略,将帮助企业实现稳健的监控体系建设与持续的运营保障。未来,围绕监控与日志处理的创新仍将不断涌现,只有灵活务实,才能在快速变化的技术生态中立于不败之地。