近年来,人工智能技术的迅猛发展对教育领域产生了深远影响,尤其是在学术诚信方面引发了极大关注。加州的高校系统每年花费数百万美元购买抄袭检测及AI写作识别软件,其中以知名的Turnitin软件最受关注。然而,这些技术的缺陷和隐私争论也同时引发了师生们的广泛质疑:高昂投入值不值得?检测技术是否真正有效?这些问题值得更深入地探讨。 首先,Turnitin作为市场领先的抄袭检测软件,早在2000年代初就已进入教育领域。当时互联网普及,学生通过复制粘贴网络资料作弊的行为层出不穷,为高校提供了技术解决方案。随着AI生成文本工具的兴起,Turnitin迅速开发了新的AI识别模块,试图应对学生利用ChatGPT等生成式AI完成作业的新挑战。

加州州立大学系统在2025年便为此新增付费达到十几万美元,总开销超过百万美元。 然而,从实际应用效果来看,检测技术远非完美。Turnitin的抄袭检测基于文本相似度算法,能够指出与已有文献或数据库中文件的内容重合,但同时存在大量误判风险。比如,合理引用和正确注释的材料也可能被误标为抄袭。而AI检测器更是基于写作风格和语言模式,判断文本是否由机器生成,但人类创作中使用AI辅助的合理范畴很难界定,这使得检测结果往往模糊不清,真假难辨。 更令师生担忧的是,Turnitin的服务条款要求学生提交的论文永久存储在其数据库中。

公司拥有对这些作品“不可撤销、无偿、可转让”的使用权,这引发了关于学生知识产权和隐私保护的激烈讨论。一些教育工作者和学生认为,此举将学生原创作品商业化,甚至可能侵犯学生的著作权。加州一些院校也曾考虑过换用类似的替代软件,但Turnitin凭借庞大的论文数据库和品牌影响力依然占据主导地位。 学生们在使用检测软件时,同样感受到公平性的压力。许多学生为了避免被误判,会在提交作业之前自我检测,甚至采取人为在文中加入拼写错误等非常规手段,以躲避AI识别。这种“先发制人”的做法反映出他们对检测系统的不信任和焦虑,长期以来造成了学习体验的负面影响。

此外,非母语学生和写作表达相对简单的同学更容易遭到误判,这与教育中的公平正义理念产生冲突。 教师方面,有些人依赖检测技术以节省批改时间和加强学术管理,但也不乏对其有效性提出质疑的声音。他们指出,真正的学术诚信来自师生间的信任与沟通,而不是单纯依靠机器判定。同时,软件无法识别论文内容的真实性和逻辑合理性,纸面上的“原创”不一定等同于知识的真正掌握。 疫情期间,线上教学的普及进一步推动了检测技术的广泛使用。学生远程完成作业的环境增加了作弊的风险,学校又加大了对技术的依赖。

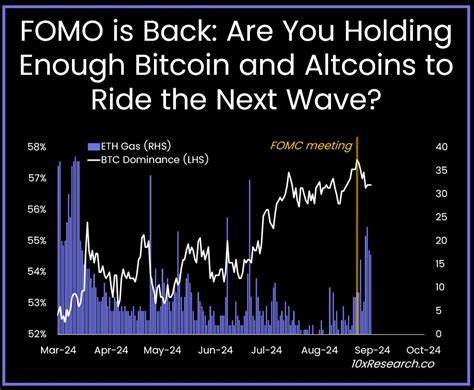

数据显示,2020至2021学年,Turnitin的采购合同数量激增,而与之对应的学术不端案件也有显著增多。但随着线下教学恢复,这一趋势有所缓和,直到生成式AI问世再度推动检测需求激增。 专家建议,加大对教师的培训力度,提高教育者对AI辅助学习工具的理解,更有助于适应新形势。重在建立清晰、合理的AI使用规范,以及设立正面引导学生正确运用技术的机制。此外,部分高校开始推广开放式对话和学术诚信教育,关注学生的学习过程而非单一结果,强调知识的深度掌握和批判性思维培养。 整体来看,加州高校在抄袭和AI写作检测方面的巨大投入体现了对保护学术公正的高度重视,但现有技术的局限、隐私保护的薄弱以及误判带来的焦虑,提示我们不能简单依赖技术手段解决复杂的人为问题。

未来可能需要平衡技术应用与人文关怀,并推动政策和教育理念的革新,以真正实现学术诚信和创新精神的双重保障。