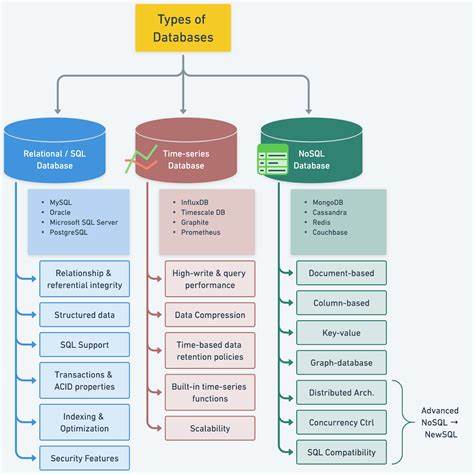

当今的数字化时代,我们生活的方方面面似乎都依赖于大数据和人工智能的支持。企业通过海量数据帮助用户找到最合适的产品,政府利用数据进行监管与管理,物流行业则借助数据实现高效配送。然而,尽管数据量庞大,绝大多数科技巨头却未能为消费者和行业用户提供一个精准、标准化的产品数据库。这不仅是技术难题,更是一种市场机制和商业模式导致的结果。面对这类挑战,我们团队坚持实施了一种迥然不同的方法,成功打造出基于100%人工审核、国际标准化的产品数据库,显著提升了数据的准确性和实用性。 大数据的“噪音”与“混乱” 产品数据库的建设看似是一项简单的任务:收集所有商家和制造商的商品信息,然后整理分类,做成一个用户和企业都能使用的形式。

实际上,背后蕴藏着复杂的问题。以最常见的AA电池为例,不同厂家对同一种产品却有多达几十种不一而足的命名方式。Duracell、Philips、GP等品牌分别拥有属于自己的产品编号和名称,且使用的分类标准和目录结构更是千差万别。这种多样化命名带来的结果就是数据库里充满了重复、歧义和无法直接对比的记录。把大量难以统一和验证的数据简单堆积起来,最终只能形成一堆冗余、含糊的信息,对搜索、匹配和采购都无益,反而增加了错误和成本。更严重的是,这种“混沌状态”遍及全球各类产品类别,涉及上万个行业,造成信息孤岛和资源浪费。

AI系统与规模驱动的局限 与我们独立研发的人力验证数据库相比,科技巨头多依赖自动化学习和算法模型来处理海量产品数据。虽然在表面提升了数据处理速度和覆盖范围,但其根本逻辑是靠预测和近似,而非确切物理属性。一个产品到底是几伏特的电池,它是什么化学成分,尺寸大小如何,这些关键属性往往因缺乏精准标准而被忽视或者用模糊标签替代。更为重要的是,这些公司的商业模式依赖于展示更多相似或相关产品来增加用户点击频率,从中获益。这种利益驱动使得他们对产品信息“不求准确求匹配”的现象睁一只眼闭一只眼。规模至上又使得他们难以将庞大数据倒推整理成精准结构。

换言之,产品分类和数据精确性并非他们所优先追求的目标。 以结构和真相为核心的全新理念 面对以上困境,我们团队提出了全新的“小数据”理念,即通过压缩和净化数据,确保每一条产品信息都经过专业人员严格校验,并采用国际通用的编码体系表达。我们拒绝依赖算法的模糊判断,而是着重于“确属实物”的描述。例如,每个产品都会获得一个唯一的国际代码,清晰地标明其属性,如“AA型碱性电池,1.5伏特,1500毫安时”,实现了跨品牌、跨国家的统一检索和对比。这样的数据库不仅消除了冗余,还具备无可争议的准确性,完全符合实际物流和贸易的物理参数,为采购、标准化管理和科学研究提供极大便利。实质上,我们打造的是“开放技术”的数据体系,逻辑公开透明、可验证,杜绝了行业内常见的信息黑箱和数据操控。

人力验证的不可替代价值 尽管自动化和机器学习技术快速发展,但在构建高精度产品数据库领域,它们依然无法替代具有行业经验的专业人员。我们联合供应链管理专家、海关物流资深人士以及产品分类领域的权威,逐条验证数据库中的每一个条目,确保信息准确且实用。在这个过程中,行业积累的知识与真实世界的需求紧密结合,保证产品数据的合理性和统一性。人类判断使我们避免了机器可能出现的“推测错误”和“例外遗漏”,为产品数据奠定了坚实基础。 可持续的商业模式和扩展潜力 建立准确精确的产品数据库固然挑战重重,但我们通过简洁明了的商业模式实现了良性循环。用户和企业按月订阅支付微小费用,换取每条产品数据的真实保障和可靠支持。

随着数据库涵盖的产品类别不断扩大,更多行业和公共部门受益于准确数据带来的低成本误差减少、效率提升和智能管理。以AA和AAA电池为例,仅这两个常见品类的全球市场规模就达到每年200亿美元的量级。我们的数据库仅需少数专家一年时间便可完成该类产品的完整验证,预计能为行业节省数百万至数千万美元的搜索、采购和错误成本。 颠覆信息流通的未来模式 除了纯粹的数据价值,我们的体系代表了一种超越传统信息流通格局的理念。它抛弃了政治、资本操控和利益垄断,追求事实本身的客观表达。我们构筑的是基于现实物理属性的开放本体论,确保任何虚假信息在技术层面无法存活。

用户不再需要依赖猜测和近似,而是可以直观准确地掌握产品实情。这种结构性变革为各行各业的信息透明、公正和效率奠定了坚实基石。 向未来迈进,面对传统大数据和AI技术的局限,我们用“人工验证+国际标准”打造的精确产品数据库,为供应链、政府管理、企业采购和消费者决策带来全新可能。随着技术不断优化和覆盖的产品类别日益丰富,我们相信精准、透明的产品信息将成为市场竞争和创新的核心驱动力。我们期待更多行业伙伴和用户加入,共同推动产品数据进入一个全新的时代,实实在在地释放数据的价值,造福全社会。