在浩瀚无垠的宇宙中,星系、星系团和超星系团遵循着引力的法则,在宇宙空间中不断运动和演化。其中,有一个令人着迷的天文现象被科学家们称为“大引力源”(Great Attractor),它像一个巨大的引力焦点,吸引着包括我们所在的银河系在内的众多星系向其靠近。大引力源的存在揭示了宇宙大尺度结构的复杂性,揭示了隐藏于银河系背后的神秘力量。大引力源是宇宙中一个显著的引力集中区,位于距离我们约一亿五千万到两亿五千万光年的区域,坐落于南天的南三角座和诺玛座方向。由于它恰好位于银河系的“躲避带”背后,即银河系盘面遮挡的区域,因此在可见光波段难以直接观测,科学家们通过红外线、X射线等多波段和各种间接方法揭开了它的神秘面纱。大引力源不仅影响着我们的银河系,还牵引着周围成百上千万光年范围内的星系运动。

观察到的星系红移显示,这些星系虽然在宇宙膨胀中总体远离银河系,但它们的速度中存在异常的“奇异速度”,表现为向大引力源方向偏移,有的星系速度高达每秒700公里以上,显示出了强烈的引力效应。大引力源的质量估计约为一千亿万太阳质量级别,这一宏伟的质量集中体极有可能是由多个庞大星系团、星系丝状体乃至超星系团所构成。九十年代晚期,科学家们通过X射线观测确认了诺玛团(ACO 3627)处于大引力源的核心位置,这个星系团拥有大量古老的大型星系,星系间的碰撞和融合产生了大量的射电波和能量释放,展示出宇宙演化的激烈景象。大引力源的发现是天文观测史上的重大突破。上世纪七十年代,天文学家通过对星系红移的测量和运动学分析发现,银河系所在的局部星系群以约每秒600公里的速度朝向南十字座方向移动。这与预期的均匀膨胀宇宙模型不符,暗示着存在一股强大的引力牵引力。

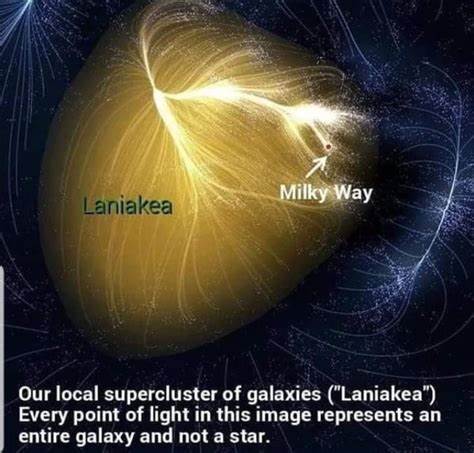

1987年,天文学家艾伦·德雷斯勒正式命名这一引力源为“大引力源”,并通过持续的红移调查和宇宙微波背景辐射(CMB)研究建立了这一理论框架。大引力源不仅仅是孤立的星系团集合,更呈现出一种巨大的丝状体结构,被称为“诺玛壁”或“大引力源壁”,这条星系丝状体连接了多个星系团,包括帕沃 II、诺玛、半人马-十字座星系团和CIZA J1324.7-5736等。该结构延伸覆盖了半人马座和帕沃座方向,形成了一个巨大无比的引力网络,将周边的星系和星系团紧密连接。随着研究的深入,天文学家们发现大引力源实际上是一个更大超级星系团——所谓“拉尼亚凯亚超星系团”的核心吸引点。拉尼亚凯亚超星系团范围约为五亿光年,涵盖了包括金牛座、室女座和半人马座在内的四个主要星系超星系团。这个星系团不仅包涵了我们银河系所在的本星系群,还揭示了宇宙结构层次的复杂和宏大。

大引力源不仅在质量和范围上引人注目,它还挑战了我们的观测能力。在银河系的“躲避带”区域,由于大量恒星和星云的光学遮挡,科学家无法用传统光学望远镜直接观测这一重要区域。为此,利用红外射线、微波和X射线等波段的观测技术成为了了解大引力源的关键手段。特别是X射线卫星探测发现了诺玛星系团等几个重要的X射线发射源,这些观测为揭示大引力源的真实质量和结构提供了宝贵数据。尽管如此,关于大引力源的具体性质仍存在一定争议。1992年,有研究指出先前对大引力源质量的估计可能存在马尔克斯特偏差,即观测距离误差造成的系统性误判。

一些后续研究甚至表明,大引力源的实际引力影响可能比最初估计的要小,银河系的运动更多地受到一个更远、更庞大的星系团——“沙普利引力源”的牵引。沙普利引力源形成于更远的方向,质量极其庞大,可能占据了宇宙引力场的重要位置。这表明宇宙中引力的分布远比我们想象的复杂,多个引力焦点共同塑造了星系群的运动轨迹。现代宇宙学和大尺度结构研究表明,宇宙中的物质并非均匀分布,而是形成了一张庞大的“宇宙网”,由星系丝、墙状结构与巨大空洞相互交织。大引力源正是这张网格中一个关键的节点,连接和影响着周围众多星系的运动。通过对大引力源的研究,我们得以窥探宇宙引力的分布规律,理解星系群如何形成、聚合和演变。

同时,这些研究也为暗物质的分布提供了重要线索,因为引力的异常表现往往暗示着看不见但却存在的物质存在。展望未来,随着天文观测技术的不断进步和空间望远镜的发射,科学家们有望进一步揭示大引力源的内部结构和动力学特性。大引力源不仅仅是一个单纯的引力中心,它代表了宇宙结构形成的关键节点,是理解宇宙演化和星系运动不可忽视的重要现象。揭示大引力源的奥秘,将帮助我们更全面地认识宇宙的本质和人类在宇宙中的位置。综上所述,大引力源作为宇宙中的巨大引力枢纽,以其庞大的质量和引力影响,牵动着包括银河系在内的无数星系的运动轨迹。它的发现和研究不仅推动了天文学的发展,也深刻拓展了人类对宇宙结构和演化的认知。

未来,继续追踪大引力源的演变,将为解答宇宙起源与命运提供更加坚实的科学基础。