比特币对话的声音 在金融市场的悠久历史中,比特币无疑是最引人注目的现象之一。它的出现不仅引发了人们对数字货币的广泛关注,也激发了无数关于未来经济形态的讨论。然而,当我听到关于比特币的谈话时,往往会感觉如同走进了一场交响乐,有时是和谐的旋律,有时则是刺耳的音符。 首先,比特币的支持者们常常将其视为一种革命性的金融工具,他们的热情几乎是感染性的。在咖啡厅、酒吧,甚至是社交媒体的平台上,讨论比特币的人们仿佛在宣扬一种新教义。他们的言辞铿锵有力,声称比特币是对传统银行体系的挑战,是个人财务自由的象征。

他们满怀激情地举出比特币的去中心化特性,认为这将使人们摆脱政府和大型金融机构的束缚。 然而,这种乐观的语调并不总是被所有人所赞同。许多投机者和批评者则用冷静而理性的声音来回应这些叙述。他们指出,比特币的价格波动极大,其投资风险不容小觑。在这场关于比特币的对话中,一个常见的声音是“泡沫”一词。分析师们如同风琴师般,试图解析比特币背后的经济动力,并预测其未来的走向。

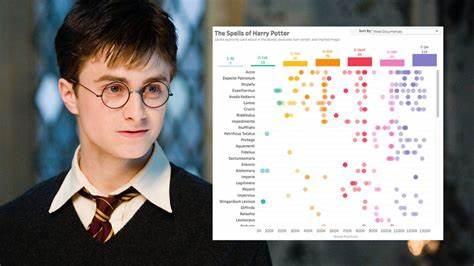

他们严肃地讨论比特币的普及、监管,以及其可能对全球经济造成的影响。 在这些讨论中,技术的复杂性也常常令人望而却步。有些人谈及区块链技术、挖矿、智能合约等术语时,语气中透露出一种技术的崇拜,仿佛这是一种通往未来的钥匙。听者通常在这样的谈话中感到迷失,像是在聆听一场高深的哲学辩论,言辞难懂,难以追随。这类话题的存在,无疑让比特币的讨论显得更加神秘。 在家庭聚会或与朋友的闲聊中,比特币的讨论又会呈现出一种轻松愉快的氛围。

人们互相分享着“我曾经在比特币下跌时亏损了多少”或者“我朋友的朋友通过比特币赚了多少”的故事,仿佛这是一个现代的民间故事。大多数情况下,这样的对话充满了唏嘘与羡慕,甚至夹杂着一点无奈。与其说这些谈话在传递真实的信息,不如说它们更多地反映了社交媒体时代的信息传播特性:即使毫无技术背景,人人都能插上一嘴,参与这场关于财富与未来的争论。 比特币的讨论也不可避免地与社会文化背景密切相关。在一些青年群体中,比特币被视为一种时尚的象征,甚至是一种身份的标识。我曾在一次音乐节上,听到一群年轻人热烈地讨论比特币,他们的对话夹杂着笑声与怀疑,似乎在互相挑战“谁更懂”这个新兴领域。

此时的谈话,不再是单纯的信息交流,而是一种群体认同的建立。比特币在他们的眼中,不仅仅是货币,更是参与现代文化运动的方式。 然而,随着比特币的发展,关于其伦理与社会责任的讨论也逐渐浮出水面。有人质疑比特币的环保问题,因为挖矿活动需要消耗大量的能源,导致环境负担加重。生态保护主义者在公共论坛上高声疾呼,要求更多关注数字货币对生态的影响。这种反思在某种程度上也引发了对比特币未来的深层次思考。

走在街头,看着人们在咖啡馆聚集,谈论着比特币与未来,仿佛这一切都有一种宿命感。在这一系列的对话中,不同的声音交织出了一幅复杂的图景,既有对新技术的赞美,也有对未来的焦虑;既有对金融自由的渴望,也有对环境的忧虑。这种复杂性使得比特币的讨论不仅仅停留在技术层面,而是逐渐上升到哲学、伦理以至于人类未来的深层次思考。 在这股比特币热潮中,每个人都是参与者,都是倾听者。谈论比特币的声音就像交响乐中的各种乐器,各自发出不同的音符,却共同构成了一首动人的乐曲。这种乐曲在不断变化,反映出人们对财富、自由、技术与未来的多重理解。

在这场讨论中,没有绝对的对与错,只有对未来的种种可能性。 无论我们对比特币的态度如何,这场关于数字货币的讨论都将持续下去。它不仅仅是科技与经济的交融,更是人类思维与文化的一部分。当我们走出咖啡馆,结束一场对比特币的讨论时,不妨留意一下,我们的声音在这场巨大的金融交响乐中,究竟是多么微小,却又是多么重要。毕竟,未来的不确定性,也许就隐藏在我们每一次对话的声音之中。