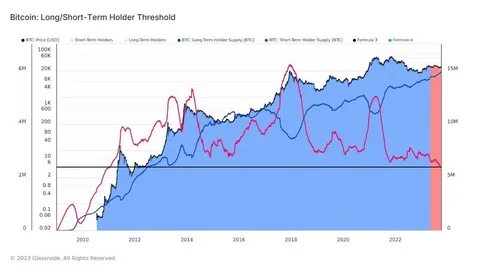

比特币创始人中本聪早期驳斥气候担忧 在数字货币的浪潮中,比特币作为其先锋,吸引了无数的眼球和关注。然而,伴随科技的进步,数字货币的能源消耗与环境影响问题也开始成为舆论的焦点。近日,据《新科学家》报道,比特币创始人中本聪在其早期论述中对这些气候担忧表示了轻视,引发了广泛讨论。 1998年,中本聪首次在网络上引入比特币的概念。当时,他在发表的一篇关于电子货币的论文中,虽然没有直接提及气候变化的问题,但其对于比特币运行所需的庞大算力的隐含预示,为后来的争论埋下了伏笔。比特币的网络需要大量计算机运行,矿工们通过解决复杂的数学问题来验证交易,并获得比特币作为奖励,这一过程被称为“挖矿”。

随着比特币的普及,越来越多的人开始关注其环境影响。比特币挖矿通常依赖于燃煤发电等非可再生能源,造成了巨大的碳排放。而比特币网络所需的巨大能源消耗,使其在环保人士眼中成为了一个“生态恶棍”。然而,中本聪在其早期的沟通中似乎并没有考虑到这些问题。 在一封邮件中,中本聪对于外界的环境批评回应称,比特币的存在是为了提供一种新的货币体系,尤其在经济不稳定时期,其重要性不容忽视。他认为,气候问题并不会影响比特币的发展轨迹,反而是人们对比特币未来潜力的担忧。

在他的观点中,技术的进步会带来更高效的能源使用,最终减轻对环境的影响。 随着时间的推移,比特币所面临的环境质疑越发尖锐。2019年,国际能源署(IEA)发布的一项研究指出,比特币网络的能源消耗已经超过了某些国家,甚至可以与某些能源密集型行业相媲美。对比特币的挖矿行为进行的环境评估显示,其碳足迹巨大,已经引起了全球范围内的关注和讨论。 支持者们则持不同看法,他们认为比特币作为一种去中心化的货币,可以帮助人们在传统金融系统中寻找安全和自由。这种新兴的货币使得那些被排除在传统银行体系之外的人能够轻松进行交易。

在某种程度上,他们认为比特币对了解和应对当今经济不平等问题有着积极的意义。 然而,反对者则十分坚决,认为只有对环境负责才能确保人类的未来。他们主张,数字货币的社会成本可能会超过其经济效益,因为其巨大的能源需求和环境影响会导致更大的生态危机。气候活动家们纷纷呼吁加强对比特币等数字货币的监管,以减少其对环境的负担。 面对社会的不同声音,比特币的支持者和反对者之间的辩论愈演愈烈。许多国家和地区正在探索对这一新兴产业的政策框架,试图在促进创新与保护环境之间找到平衡点。

例如,中国在2021年对比特币挖矿实施了严格的禁令,认为其对环境的不利影响不可忽视。与此同时,其他一些国家则通过引入绿色能源来减少挖矿过程中的环境影响。 很大程度上,中本聪早期对气候问题的忽视反映了当时科技发展的局限。如今,随着气候变化的影响愈发深入人心,这一问题已无法再被简单地抛诸脑后。比特币的未来将不仅仅依赖于技术创新,也需要对环境影响进行深远的思考和持续的改进。 比特币所引发的争议不仅是对一种新兴技术的评价,更是对我们当今社会对待科技与环境之间关系的深刻反思。

在追求经济利益的同时,如何妥善处理与环境的关系,成为了一项亟待解决的课题。 在数字货币的未来发展中,或许需要在技术创新与环境保护之间找到新的平衡。中本聪的理念在当今社会中依然具有影响力,但全球对环境问题的重视将推动比特币生态系统的重新审视。为了确保这一技术的可持续发展,所有参与者都需要在创造经济价值之余,关注其潜在的环境代价。 最终,中本聪的早期态度可能反映了一种对技术无限可能性的憧憬,而在新时代背景下,只有在尊重并保护自然环境的基础上,数字货币的发展才能愈加稳健。比特币的故事,是关于技术进步与我们对未来责任之间辩证关系的探讨,也是一种时代的警示。

。