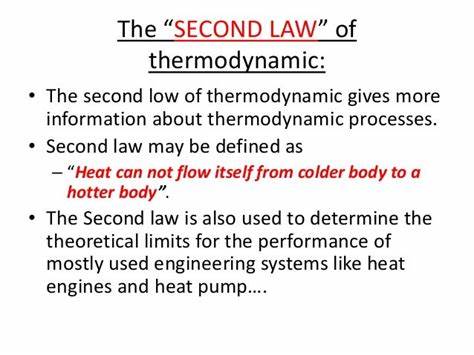

在物理学的历史进程中,热力学第二定律一直被视为限制系统性能的重要基石。它揭示了能量转换过程中的不可逆性,强调熵的不断增加意味着系统趋向于平衡状态,且任何实际过程都不可避免地伴随着不可减少的能量损失。基于这一定律,人们普遍认为精密设备的测量精度与所消耗的能量和产生的熵密切关联,即为了提升精度必须付出更多的热力学成本。然而,最新的科学研究正逐渐打破这一传统观念,证明在某些量子系统中,精度并不必然受制于热力学第二定律,开启了精度与耗散成本之间新的可能性边界。时钟作为时间测量的象征,是理解热力学限制的典型案例。经典和量子时钟系统通常依赖于不可逆的过程,通过熵的产生推动时间向前演进,这个机制导致了精度与耗散之间几乎线性的关系。

热力学不确定关系(Thermodynamic Uncertainty Relations,TUR)进一步强化了这一观点,指出在经典随机系统中,精度的提升必然伴随着熵产量的增加。科学家们长期关注于如何在遵守第二定律的框架内优化系统性能,尝试平衡精度和耗散的权衡。而迄今为止,量子系统中因为量子相干等特性,已有指出可能略微突破传统界限的研究,但大规模和显著的突破仍缺乏实证支持。近期发表在国际顶尖期刊Nature Physics上的一项开创性研究,提出了一种全新的自主量子多体时钟模型,成功实现在不增加熵产量的情况下,精度呈指数级提升的壮举。这一发现根本推翻了“精度必然受制于熵生产”的传统命题,为量子计时领域乃至精密测量技术注入了革命性思维。该模型基于精心设计的量子自旋链结构,通过调整相邻自旋间的耦合强度,实现了单个激发态在环形链条中无损耗、高度相干的运输。

独特之处在于耗散仅局限于连接链首尾的单一链接,扰动和热涨落对整体精度影响极小。物理机制上,这种设计利用了量子相干性和波包整形技术,使激发态以几乎无色散的方式循环传递,从而极大地降低了时间测量中的随机波动和误差。理论分析与数值模拟均证明,时钟精度随系统中自旋数增加呈多项式甚至接近二次方增长,但对应的熵产生仅以对数级别缓慢提升,从而实现了精度与熵生成之间的指数分离。这种突破性的熵-精度关系不仅解答了长期以来基础物理学上的悬而未决问题,更为科技应用提供了实用方案。面对量子通信和计算领域日益增长的需求,该模型的设计理念可被用来打造无需额外外部驱动的自主单光子源,实现高规律性单光子的被动释放,极大提升量子网络组件的性能和可靠性。同时,量子计算中传输和控制光子的技术难题,也有望通过该结构的波包整形功能得到缓解,减少对复杂时间依赖控制的依赖。

尽管上述理论成果意义深远,研究团队也坦言实际物理系统存在环境噪声、参数漂移和多激发态耦合等限制因素。对此,他们在模型中引入了对耦合参数扰动和环境退相干的量化分析,确认所提出的指数级精度优势在这些现实条件下依然具备鲁棒性。关键在于误差和噪声强度只需随环链长度多项式下降,即可维持系统的长距离扩展能力,保障优势效应的持久发挥。这为实验实现奠定了坚实的理论基础。现实中,超导电路(Circuit Quantum Electrodynamics,CQED)及耦合谐振腔阵列等平台为实验构造此类量子自旋链提供了天然的载体。这些系统能够以高品质因子和可调耦合在微波频段实现模拟,同时支持局部热浴和非平衡驱动模式。

通过精确的电容设计和能级调控,可以建立与模型相符的环形结构和耗散链接。借助现有的多通道光子探测技术和持续的量子非破坏性测量手段,未来有望捕捉到单个激发态周期性经过的真实信号,实现对时钟“滴答”事件的精准读出。对该技术的前景展望,研究者们指出,这项发现可能引导新一代自主量子设备的发展方向,涵盖时间测量、随机过程控制、量子信息传输和单光子生成等多个重要应用领域。实现高精度、低耗散的限制打破,有助于推动量子科技向实用化迈进,尤其是在边缘计算和分布式量子网络等场景中,将极大提升系统效率与稳定性。同时,也促使基础物理学界重新审视热力学第二定律在微观信息处理中的角色,激发一系列新的探索和争论。总结而言,精度不受热力学第二定律限制的发现,代表了现代物理与量子科技领域的重大突破。

通过自主量子时钟模型的深入研究,人类对时间测量的极限有了全新认识,也为未来高性能量子装置设计提供了创新思路。尽管实验实现仍面临挑战,其理论稳健性和广泛的应用潜力无疑将成为未来科技革新的重要驱动力。在不断迈向更精细、更高效量子控制的路上,这一成果极大拓宽了想象和实践的边界,预示着一个崭新的微观世界的精彩篇章即将开启。