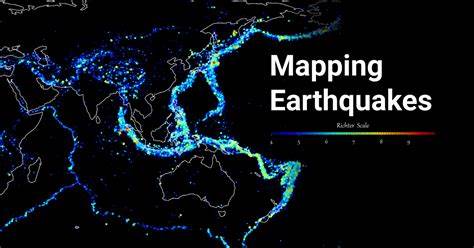

地球是一个充满动态变化的星球,地震作为其内部运动的重要表现形式之一,深刻影响着人类生活的方方面面。自1998年以来,全球记录了超过220万次地震事件,这些数据由美国地质调查局(USGS)收集整理,涵盖了从1998年至2025年的庞大时段。如何有效地处理、可视化和分析如此庞大的数据,对于理解地震活动的空间分布、频率特征以及未来趋势具有重要意义。通过结合现代地图技术和数据分析工具,如Leaflet、OpenStreetMap、Highcharts及Moment.js等,研究人员和公众能够更直观地感受地球的脉动,提升科学认知与应急响应能力。地震数据的视觉化是突破传统复杂数字表格束缚的重要手段。借助交互式地图,用户可以在全球范围内实时查看数以万计的地震事件,随着地图的放大与缩小,地震的详细信息和统计图表也会同步更新。

地图上的点状标记代表着不同震级和深度的地震,用户如鼠标悬停或点击,即可查看对应的时间、地点、震级等具体参数,这种动态交互带来了全新的信息体验。2023年数据显示,地图上当前可视范围内的地震数量已经达到12.3万次,这表明地震活动的集中区域具有明显的地理特征。尤其是在环太平洋火山带、喜马拉雅山脉和地中海东部,地震频发且强度较大,成为全球地震研究的重点区域。通过对1998年以来数百万条记录进行综合分析发现,全球地震活动呈现出多种时间和空间模式。部分地区存在周期性震荡,地震频率与盆地构造运动密切相关。此外,地震群和余震序列等现象的详细统计也帮助科学家更好地理解地壳变动机制。

数据分析平台利用高性能图表库进行震级分布、震源深度和时间演变的展示,不仅支持科学家开展地震预测和地质风险评估,同时方便教育公众认识地震威胁。除此之外,地震数据的时间线分析揭示了不同年代地震活动的变化趋势。结合Moment.js进行时间轴管理,可以直观展现地震发生的高峰期与相对平静期,以及极端震情事件对整体趋势的影响,这对于政策制定和资源调配尤为关键。大数据时代的到来使得全球地震数据的积累和处理步入全新阶段。美国地质调查局提供的开放数据接口,让开发者和研究者能够轻松获取最新的地震信息,实现实时监测以及预警系统的优化。依托于Leaflet和OpenStreetMap提供的地理信息基础,开发者打造了多个功能强大的地震可视化应用,将海量复杂数据转变为易于理解的图形界面,提高了公众防灾意识。

防灾减灾是地震研究的重要目的之一。通过精准的地震数据分析,可以为受灾风险较高的地区提供具体的安全建议,帮助地方政府和相关部门合理规划土地开发和建筑设计。此外,通过对历史地震记录的梳理,可以提高灾害预警系统的准确性,提前采取有效措施,降低人员伤亡和财产损失。全球各地的地震活动存在显著差异,受构造运动、板块边界及地质条件等多重因素影响。尤其是板块汇聚带,地震事件频率较高且强度显著,为地震工程和灾害管理带来挑战。借助全面且精细的地震数据库,科研人员得以深入探讨地球动力学过程,理解断层活动规律和震源机制。

除了科学研究,地震数据的公共透明度对社会整体抗震能力提升同样具有积极作用。公众通过访问实时地震信息,可更好地掌握本地区震情动态,合理安排日常生活和应急预案。现代信息技术使得地震科普变得更加生动和直观,从而加强了全社会的防震减灾文化建设。未来,随着监测技术和数据挖掘算法的不断进步,地震数据的利用效率还将大幅提升。人工智能和机器学习方法将融入震情分析,帮助预测更精确的潜在地震事件。此外,跨学科合作将促进地震与气候变化、城市规划等领域的结合,为构建安全、可持续的社会环境贡献智慧。

全球超过220万次地震记录的整合与可视化,不仅是地球科学领域的重要突破,也是人类科技与自然对话的一扇窗口。从中我们看到了地球深处的活跃能量,也提醒我们珍惜和保护赖以生存的家园。未来,让我们共同关注地震动态,依托可靠数据,提升防灾减灾能力,迈向更加安全稳健的社会发展道路。