近年来,随着人工智能和机器学习技术的快速发展,脑类计算机的概念逐渐引起了广泛的关注。这种新型计算机模拟人脑的结构和功能,旨在提升计算能力和智能水平。然而,这种技术的不断进化是否会成为商业竞争的“杀手”呢?本文将深入探讨脑类计算机的发展及其可能的影响。 脑类计算机,即神经形态计算机,是一种通过模拟人类神经元连接模式来处理信息的计算机。这种计算结构与传统计算机有很大不同,传统计算机依赖于逻辑门和二进制系统,而脑类计算机则模仿人脑中的复杂网络,对信息进行并行处理。这种独特的处理方式可能会使脑类计算机在处理复杂任务时更加高效。

脑类计算机的一个主要优势是它们能够以更自然的方式理解和处理信息。例如,图像识别、语言处理和模式识别等复杂任务在脑类计算机的支持下变得更加迅速而准确。这意味着企业可以利用脑类计算机提高生产力,改善客户体验,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。 随着科学技术的不断进步,越来越多的公司开始投入研发脑类计算机,以抓住未来科技发展的机遇。例如,IBM、谷歌和英伟达等科技巨头都在积极探索与脑类计算机相关的项目。它们希望通过开发更智能的计算机系统来实现更高效的数据处理和决策支持,同时改善普通用户和企业的日常生活。

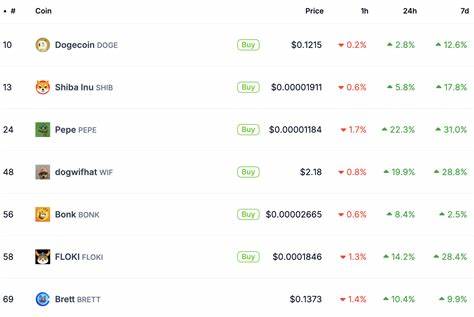

然而,脑类计算机的广泛应用也引发了一些担忧。首先,是对就业市场的影响。随着智能计算系统逐渐取代人类在某些领域的工作,许多人开始担心自身的职业安全。尤其在传统产业中,脑类计算机可能导致工作岗位的大量流失,形成结构性失业。 其次,脑类计算机的“竞争杀手”角色还体现在其对小型企业的威胁上。大型科技公司凭借其雄厚的资金和技术优势,能够迅速搭建和部署脑类计算机,进而在市场中占据主导地位。

这可能会使小型企业面临更大的竞争压力,进一步加大市场的集中化程度。 此外,脑类计算机还可能带来道德和伦理方面的挑战。随着这些智能系统不断融入我们的生活,如何确保它们的决策过程透明,且不侵犯个人隐私将成为亟待解决的问题。若缺乏相关的法律法规来规范脑类计算机的使用,可能会导致不公平的竞争环境和社会不公。 面对这些挑战,社会各界应加强对脑类计算机技术的研究与监管。政府机构、行业协会和企业应携手合作,制定相关的政策框架和伦理准则,以引导脑类计算机的健康发展。

同时,企业也需根据自身特点,积极寻求与脑类计算机结合的合理路径,来提升自身的竞争力。 在未来,脑类计算机无疑将对科技和商业发展产生深远的影响。虽然它们有可能成为竞争杀手,但同时也为我们提供了创新的机会和新的商业模式。我们不应仅仅关注脑类计算机对现有竞争格局的冲击,更应审视如何合理地利用这一新兴技术,推动社会进步与经济发展。 总结而言,脑类计算机的出现标志着科技的一次重大革命。虽然它们可能会影响市场竞争,导致一些挑战,但只要我们能够妥善应对这些挑战,就能在这个新的科技浪潮中找到机会与希望。

致力于创新与合作的企业,将在未来的竞争中获取更多的领先优势。