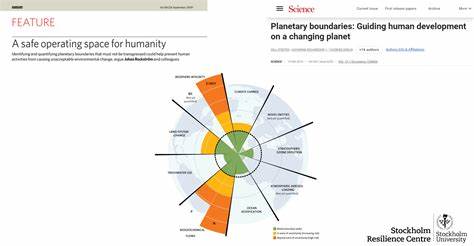

随着全球人口持续增长与经济不断发展,人类社会正面临着前所未有的挑战——如何在有限的地球资源与生态承载力范围内,实现所有人都能享有良好生活质量。地球的生态系统提供了水、空气、土地和生物多样性等基础资源,而这些自然资源的过度消耗和环境破坏,正威胁着我们赖以生存的基础。面对这一严峻现实,“在地球界限内实现全民美好生活”的理念日益成为全球可持续发展的核心议题。实现这一目标,需要从资源使用、社会公平、生活质量及环境保护多维度入手,共同构建“安全且公正的发展空间”。 地球系统边界(Planetary Boundaries)的概念为我们理解与管理地球生态承载力提供了科学框架。这一理论指出,有若干关键的生态界限,如气候变化、生物多样性丧失、土地利用变化及氮磷循环等,若被突破,将可能带来生态系统的不可逆转性损害,从而威胁人类的生存环境与发展前景。

科学家们通过研究警示,我们必须限制全球资源的消耗和环境压力,以确保地球保持生命支持系统的稳定与韧性。 另一方面,美好生活的定义远不仅仅是满足温饱那么简单。它涉及卫生健康、教育、社会保障、能源与水的可及性,甚至包括精神文化需求如幸福感和社会归属感。联合国可持续发展目标提供了涵盖经济、社会和环境多方面的指标体系,强调消除贫困、促进健康福祉、实现性别平等以及建设包容性社会的重要性。如何在确保基础需求得到满足的同时,不超出地球资源的可承载范围,成为摆在我们面前的重大课题。 当前的现实情况表明,全球尚无任何一个国家能在满足全体公民基本生活需求的同时,保持资源使用在全球可持续水平以内。

许多发达国家在提供高生活质量的同时,资源消耗远超地球界限,而发展中国家则面临在提升基本生活条件与控制环境影响之间的艰难平衡。研究显示,物理性基本需求——包括营养、卫生、用电普及及极端贫困的消除——理论上可以在不超越地球边界的前提下实现。但是,若要实现更高层次的生活品质,如提升整体生活满意度,则需要消耗2至6倍于现有可持续资源水平的资源量。 因此,实现全民美好生活与地球生态承载力兼容的关键策略包括推广资源节约型技术、优化社会生产与服务体系,以及推动生活方式的转变。节能减排、清洁能源替代和循环经济的发展是降低碳足迹和环境影响的有效途径。同时,公平分配资源及机会,有助于缩小社会不平等,减少资源浪费。

通过强调“适度”(sufficiency)而非“无限增长”,社会能够实现“有度发展”,不仅满足当代人的需求,也保障未来世代的权益。 社会公平在保障可持续发展中扮演着重要角色。资源消耗的公平分配不仅是伦理问题,更是实现全球环境目标的必要条件。全球化背景下,发达国家的资源使用往往包含了对发展中国家的间接依赖,这使得环境责任和资源压力具全球性特征。通过设定公平的资源使用额度和履行环境责任,国际社会才能形成合力,推动全球绿色转型。 此外,提升社会与生活质量的创新方法也受到广泛关注。

心理学与经济学研究显示,幸福感与收入水平关系并非线性增长,超过一定水平后,收入增加对幸福感提升作用有限。改善社会信任、强化社区关系与文化认同感,在心理福祉和社会凝聚力方面发挥着关键作用。倡导简约而富有意义的生活方式,强调人与自然的和谐共处,已成为构建可持续生活系统的重要组成部分。 从政策层面来看,政府应推动绿色财政政策和环境规制,促进清洁技术研发,扶持可持续产业发展。制定科学的衡量和监测指标,能够帮助不断调整政策方向,以确保稳定的资源使用和高质量的生活水平。教育的作用不可忽视,通过提升公众的环境意识和生活方式选择,形成全民参与的可持续发展文化。

科技创新亦是实现“安全且公正的发展空间”不可或缺的一环。新能源技术、智能城市建设、数字化管理等,为提高资源效率和降低环境负荷提供了有力支持。然而,技术进步须与社会结构变革并行,避免陷入“技术救赎”的陷阱。整体系统视角和跨学科合作,是设计有效解决方案的基础。 展望未来,实现地球界限内的全民美好生活,须在全球多层次、多维度的协同努力下推动。国际合作、跨界治理、产业转型以及个人行为改变,共同构成了这一宏大目标的实现途径。

虽然挑战巨大,但积极采纳科学原则和公平理念,将帮助我们走出资源过度消耗的困境,营造一个和谐、繁荣且可持续的世界。 总之,唯有理解并尊重地球生态系统的承载力,合理分配资源与机会,平衡经济发展与社会需求,才能真正实现“好生活”而非单纯的物质增长目标。将社会的基本需求置于生态安全范围内,推动低碳、节能、绿色生活方式,构建公平公正的社会结构,是人类共同的使命。未来的可持续发展,需要政策制定者、科学家、企业和全体公民携手合作,为实现子孙后代也能享有良好生活品质的地球家园而努力。