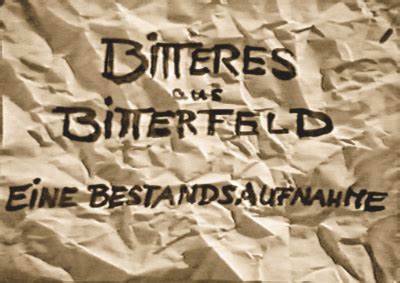

在1988年,一部名为《比特费尔德的苦涩》(Bitteres aus Bitterfeld)的纪录片悄然诞生。它不仅是一部电影,更是当时东德政治与社会状况的真实映射。这部影片揭示了比特费尔德地区因化学工业带来的严重环境污染,成为东德反对派与环保活动家的共同声音。 比特费尔德,位于德国萨克森-Anhalt州,是一个以化学工业而闻名的城市。上世纪八十年代,随着环境问题的日益严重,这里成了许多东德民众心中的痛点。无论是刺鼻的空气,还是污染的河流,都在无形中影响着每一个居民的生活和健康。

《比特费尔德的苦涩》不仅展示了这一切,更重要的是,它是通过敢于揭示真相的东德反对派和西德电影制作者的共同努力而产生的。 这部纪录片由莱纳·哈尔夫里茨(Rainer Hällfritzsch)执导,克服了当时严苛的审查制度,采用了地下拍摄的方式。影片的制作团体由起初的柏林东部的绿色生态网络“亚尔赫”(Arche)成员、当地环保人士以及西柏林的电影人共同组成。他们的目标很简单却极具挑战性,那就是将环境污染的真实状况公之于众。 影片的长度约为30分钟,其中不乏生动的现场采访和污染实地的拍摄,对比特费尔德的污染现状进行了直观的展示。尽管在当时东德的环境保护话题几乎是一个禁区,但《比特费尔德的苦涩》通过地下传播的方式,使之得以在私人和宗教聚会上放映。

这种“地下放映”,不仅让普通民众得以一窥真相,也无疑让官方感到震惊。 1988年9月27日,德国公共广播公司ARD的《对比》栏目首次播出了该纪录片的片段,这在德国社会引起了不小的反响。随后,国际媒体也纷纷跟进,对比特费尔德的情况进行了报道。这些报道成为许多德国内外记者在1989年德国统一之前的重要参考资料,揭示了东德政府的无能与腐败,推动了民众对环境问题的关注与反思。 导演莱纳·哈尔夫里茨在一次访谈中表示,拍摄这部影片的初衷是希望能为受到污染影响的居民发声。他指出,许多人在面对政府的压制时感到无助,而这部影片则是希望能汇聚这些声音,形成一个反对环境污染的强大合力。

正是这种对真相的坚持,使得《比特费尔德的苦涩》在历史上留下了重要的一笔。 影片所展示的污染现象并不只是局限于比特费尔德一地,实际上,这一现象在整个“化学三角”区域(包括比特费尔德、哈雷和莱比锡)普遍存在。由于当地工厂的倾倒废水和排放有害气体,居民们面临着空气污染和水源污染的双重威胁。这种状况不仅影响了居民的生活质量,也逐渐侵蚀了他们的健康。 然而,面对这样的局面,东德政府的反应却是相当迟钝。他们对于环境问题的漠视和对异议声音的打压,使得民众的愤怒不断积累,最终推动了东德社会变革的浪潮。

正是《比特费尔德的苦涩》这类敢于揭示真相的影片,让社会的这股力量得以显现。 此后,随着德国统一进程的深入,许多曾经被忽视的环境问题和政治问题渐渐浮出水面。《比特费尔德的苦涩》不仅仅是一部纪录片,更是历史的一部分,见证了一个时代的变迁与民众觉醒。它努力展现的不仅是污染的现状,更是人们对美好生活的渴望和对未来的希望。 如今,虽然这部纪录片的影像可能在时间的洪流中逐渐褪色,但它所传递的精神仍旧在许多人的心中闪烁。环境保护依然是我们面临的重要课题,尤其是在全球气候变化的背景下。

《比特费尔德的苦涩》提醒我们,环境问题不仅关乎自然,也关乎每一个人的生活,它的教训依然值得深思。 在当今社会,我们需要更多的勇士敢于发声,直面不公与不义。无论是电影、音乐还是其他形式的表达,艺术始终是推动社会进步的重要力量。正是因为有像《比特费尔德的苦涩》这样的重要作品,才能让我们在历史中铭记教训,珍惜我们所拥有的美好环境。未来的路依然漫长,但只要我们不断努力,环境与人类的和谐共生终将成为现实。 无论是历史的回顾,还是对未来的展望,选择直面真相和积极参与,将是我们保护地球、捍卫人权的共同使命。

在这条路上,任何声音都不应被忽视,而《比特费尔德的苦涩》正是无数声音中的一个重要注脚,提醒我们永远不要忘记去关心我们赖以生存的环境。