随着互联网视频流媒体的普及,用户对高质量视频画面的需求持续攀升。尤其是在影视作品和纪录片等内容中,电影颗粒(film grain)的真实表现成为影响观看体验的重要因素。电影颗粒不仅是胶片时代的视觉特征,更是提升画面自然感与质感的关键元素。然而,传统视频编码因压缩和去噪处理,往往无法完整保留这些细节,导致画面显得过于平滑和人工化。为了解决这一难题,开源视频编码标准AV1引入了电影颗粒合成(film grain synthesis)技术,通过高效编码和智能合成方法重建细腻的颗粒质感,实现了视觉质量和编码效率的双重突破。电影颗粒合成技术到底是如何工作的?它又为视频行业带来了哪些变革?本文将深入探讨AV1@Scale中的电影颗粒合成技术创新,揭开这场视觉觉醒的神秘面纱。

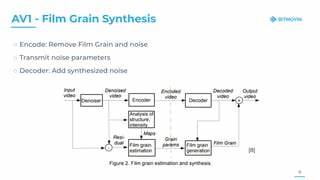

首先,理解电影颗粒的本质至关重要。电影颗粒实际上是胶片材料和冲洗过程中的微小颗粒结构,这些不规则细节为画面提供了温润的质感和丰富的视觉层次感。在数字化转换和编解码过程中,颗粒细节极易丢失或被误删,尤其是针对高压缩率的视频流,颗粒部分通常被误判为噪声而被去除,导致画面显得扁平无趣。AV1编码团队针对这一挑战,提出先对电影颗粒进行参数化分析,将颗粒信息提取为数据参数传输,而后在解码端通过合成算法再现颗粒效果。该方法既避免了直接传输高成本的颗粒数据,又能确保最终用户获得接近原片的观感体验。其核心思想是分离颗粒纹理的统计特征和空间分布,使用数学建模描述颗粒的波动频谱及其随机性。

编码端首先利用训练好的模型分析视频帧中的颗粒分布,然后将相关参数嵌入比特流。解码端接收参数后,调用对应合成函数,生成符合场景风格的颗粒纹理,动态叠加于解码帧上,从而恢复电影质感。通过这种参数化传输和合成机制,AV1在保证整体编码效率的同时,大幅提升了动态影像中颗粒细节的还原度,尤其在低码率环境下表现格外突出。电影颗粒合成技术的应用范围十分广泛。首先,在影视作品数字版权保护(DRM)和优化分发方面,它帮助内容提供商实现更低成本的高质量视频交付。低码率情况下,画面仍能保持丰富的颗粒细节和自然纹理,提升用户观看体验,减少因带宽限制带来的视觉疲劳。

其次,直播和点播业务中借助颗粒合成技术,可以增强画面真实感,满足高端观众对极致视觉效果的需求。尤其是在动作片、纪录片及艺术电影中,颗粒质感的精确合成成为区别普通视频与高品质影视内容的重要标识。此外,电影颗粒合成还具有一定的个性化调整能力,可以根据观众设备或观看环境动态调节颗粒强度,实现定制化体验,进一步提升视频消费的满意度。技术实现方面,AV1电影颗粒合成融合了先进的图像处理算法和机器学习技术。通过深度神经网络训练模型,提高对不同场景和影像特征的颗粒识别和合成效果。结合多尺度分析方法,确保颗粒细节在各种分辨率和帧率条件下均能良好复现。

编码器通过实时分析视频数据,不仅提取静态颗粒参数,还捕捉动态变化规律,使颗粒合成更具真实感和连贯性。解码器运算效率经过优化,适配多种硬件环境,实现低延迟颗粒合成,保证播放流畅。随着5G网络和高清视频的普及,电影颗粒合成技术的价值日益凸显。它为未来超高清视频编码标准和流媒体平台奠定了技术基础,推动视频内容向更真实、生动的视觉体验演进。同时,该技术的开源特性促进了全球视频产业链的协作创新,有助于形成更加开放、高效的内容分发生态。面对不断增长的视频数据量和用户质量需求,电影颗粒合成技术作为AV1编码的重要突破点,将在提升用户体验、优化传输效率和推动视频技术进步方面发挥持久而深远的作用。

展望未来,电影颗粒合成不仅限于传统影视领域,其在虚拟现实、增强现实及游戏视频等新兴应用中也拥有广泛前景。随着算法的不断优化和硬件性能提升,颗粒合成将成为数字视频内容表现的标配,使虚拟影像更加逼真自然。总结来看,AV1@Scale中的电影颗粒合成技术是一场视觉品质的觉醒,通过智能化的参数传输和合成方法,成功实现了高压缩速率下电影级视觉体验的还原。它不仅满足了用户对高画质的期望,也推动了视频编码的发展和应用创新。未来,随着技术持续迭代,电影颗粒合成将助力视频产业迈向更加丰富多彩的数字视觉时代,为全球观众带来前所未有的沉浸体验。