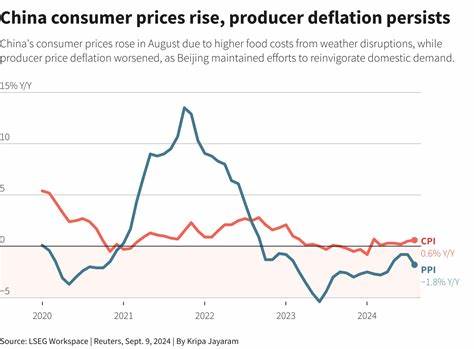

8月中国消费者价格小幅上涨,生产者价格持续处于通缩状态 2023年8月,中国的经济数据再一次引发了广泛的关注。根据最新发布的数据显示,消费者价格指数(CPI)小幅上涨,而生产者价格指数(PPI)依旧处于通缩状态。这一系列数据不仅反映了当前经济的微妙变化,也为未来的经济走向提供了重要的参考。 根据国家统计局的数据显示,8月份,中国的CPI同比上涨了0.3%。虽然这一涨幅并不显著,但却是自今年以来的首次增长,相比于7月份的0.4%下降,说明消费者价格已开始有所回暖。具体来看,食品价格的上涨是推动CPI回升的主要因素。

尤其是猪肉、蔬菜等农产品价格表现突出,成为居民消费支出的重要驱动。 然而,与消费者价格的微涨形成鲜明对比的是,PPI在同期仍旧保持在-3%附近,继续显示出通缩的压力。PPI的持续下滑主要受多重因素影响,包括全球经济复苏乏力、原材料价格波动等。此外,受房地产市场调整和投资回落的影响,工业企业的生产活动面临一定的压力。这种状况不仅使得生产者利润空间受限,也导致了企业在价格上难以提升,反映出实体经济的疲弱。 在这样的背景下,分析人士指出,CPI的微涨与PPI的持续通缩,实际上反映了中国经济的结构性矛盾。

一方面,制造业的产能过剩仍未得到有效缓解,企业普遍面临着较大压力;另一方面,消费市场的恢复也显示出一定的韧性,尤其是在疫情后,居民的消费意愿逐渐回暖。 此外,政策层面也在一定程度上影响着价格走向。为了应对经济增速放缓的挑战,政府已采取了一系列货币和财政政策,旨在刺激消费和投资。这些政策的实施,对于改善市场信心、提升消费能力具有积极作用。然而,短期内,PPI的压力仍将持续,在一定程度上抑制了企业的投资意愿,进而可能影响到未来的经济增长。 在市场预期方面,尽管8月份CPI有所回升,但整体通胀水平依然较低,预计未来几个月将继续维持温和上涨的趋势。

而对于PPI,一些分析师认为,短期内缺乏明显的回升动力,预计仍将维持在低位徘徊。这一情况对于企业来说,无疑是一个双刃剑,既给了企业在成本控制上的空间,同时也对其盈利能力造成一定的挑战。 展望未来,专家指出,中国经济转型升级的潜力仍然巨大。随着消费结构的不断升级,新兴领域的崛起将为经济增添新的动力。例如,在数字经济、绿色经济等领域,越来越多的企业开始投入巨资进行研发和创新,力图在激烈的市场竞争中占据一席之地。与此同时,政府也将继续致力于优化营商环境,推动科技创新,从而为经济的可持续发展提供更多保障。

总体来看,中国当前的经济形势虽然面临挑战,但机遇也并存。在消费者价格小幅上涨的同时,生产者价格仍显疲软,显示出经济结构调整仍需加速。为了实现经济高质量发展,需在政策制定、市场引导和企业自我转型等多方面发力,推动消费与生产的良性互动,实现经济的稳定增长。 随着8月份数据的发布,市场对于未来的经济走势愈发关注。消费者的信心恢复、生产者的转型升级将在一定程度上影响整体经济的走向。未来几个月,CPI的继续攀升与PPI的回暖,将成为观察中国经济运行的重要指标。

通过科学合理的政策引导,有望推动经济实现稳中向好,进一步提升市场活力。在这一过程中,企业、消费者与政府之间的良性互动,将是中国经济持续健康发展的基石。