加密货币作为一种新兴的金融工具,在近几年间迅速崛起。尽管它给全球经济带来了创新与机遇,但关于加密货币的负面看法却不断涌现,其中最为突出的便是“加密货币主要被犯罪分子使用”的神话。这一观念在公众和媒体中广泛传播,导致许多人对加密货币的使用产生误解。本文将深入探讨这个神话的根源及其真实情况,为读者呈现一个更全面的视角。 首先,值得注意的是,加密货币的主要设计初衷是为了提供一种去中心化的、透明的和安全的金融交易方式。比特币于2009年首次推出,旨在消除传统金融体系中的中介机构,比如银行或支付处理公司,从而降低交易费用和时间。

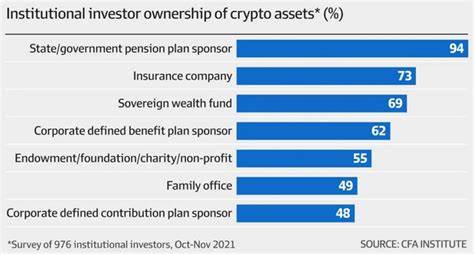

加密货币的基本理念与其用途是密切相关的,它为个人和企业提供了一种更灵活和便捷的方式来进行交易。 然而,媒体和公众对加密货币的关注往往集中在其与犯罪活动的关联上。从黑市交易、洗钱到勒索软件的使用,加密货币的确曾被一些犯罪分子所利用。这使得许多人将加密货币与犯罪划上等号。这样的叙述虽被部分事实所支持,但显然是片面的。 根据分析机构链分析(Chainalysis)的数据显示,2020年,尽管通过加密货币进行的非法交易金额达到了100亿美元,但这仅占当年所有加密货币交易的约1%。

这意味着绝大部分的加密货币交易实际上是合法的,涉及各种各样的商业、投资和个人用途。此外,随着加密货币行业的成熟,监管机构的介入使得洗钱及其他犯罪活动的难度大幅增加。 另外,传统金融体系同样面临着类似的问题。事实上,现金交易在犯罪活动中的使用远比加密货币普遍,许多专家在讨论这一问题时指出,银行系统本身也曾多次被利用于洗钱等非法活动。因此,将加密货币视为犯罪的根源,显然忽视了金融犯罪的复杂性与多样性。 除了合法性的问题,加密货币的技术特点也使得其在金融领域拥有独特的地位。

区块链技术的透明性保证了交易的可追溯性,而去中心化的特性则使得系统不易被操控,降低了中心化机构带来的风险。这种特性反而对打击犯罪活动起到了积极作用,许多执法机构现在正利用区块链分析工具追踪资产流动,打击金融犯罪。 进一步说,加密货币在全球范围内的应用也展现出许多积极的前景。在许多发展中国家,加密货币被用于提高金融包容性,帮助那些无法接入传统银行系统的人们。在某些地区,加密货币还被视为对抗货币贬值的手段,为当地居民提供了一个更为稳定的价值保存方式。 例如,在委内瑞拉,由于经济危机和严重的通货膨胀,许多居民开始选用比特币等加密货币来进行交易,从而帮助他们在恶劣的经济环境中生存下去。

类似的案例还有很多,证明了加密货币在某些情况下可以发挥正面的社会效应。 加密货币也在慈善事业中发挥了重要作用。一些非营利组织利用加密货币进行募捐,使得捐款过程更加透明和高效。例如,慈善机构可以直接将捐款通过区块链技术记录,并确保资金流向公开透明,从而增强人们对捐款用途的信任。这种透明性是传统募捐方式所缺乏的,为慈善事业的推动提供了新的路径。 当然,加密货币行业依旧存在着一些问题和挑战,如价格波动性、安全性风险以及缺乏统一的监管标准等。

然而,将这些问题与犯罪活动相提并论,不仅没有帮助人们更好地理解这一技术,还可能造成对其发展和创新的阻碍。 总的来说,“加密货币主要被犯罪分子使用”的观点是一个过于狭隘和片面的错误认知。加密货币的使用涵盖了多种正当目的,其中不乏推动社会发展的积极因素。随着技术的不断进步,许多国家和地区正在探索如何更好地利用加密货币和区块链技术,以适应快速变化的金融环境。 未来,加密货币及其底层技术必将继续演变,促进更广泛的金融创新和社会进步。我们有必要打破对加密货币的偏见,意识到它不仅仅是一个投机工具,更是一个具备改变世界潜力的新兴技术。

正如任何技术一样,加密货币的作用取决于如何使用它,只有在明智和负责任的框架内,才能真正发挥其应有的价值。