在当今互联网通讯高速发展的时代,点对点(P2P)通信已经成为实现实时数据传输的关键技术之一。尤其是在VoIP、视频会议、在线游戏等应用中,用户需求迫切希望实现无需中转服务器的直接连接,以降低延迟和成本。UDP打洞(UDP Hole Punching)技术作为NAT穿透的重要手段,自RFC5128发布以来,受到了广泛关注和研究。尽管其基本原理和方法已经成熟,但实际应用过程中仍面临诸多挑战和限制。随着网络环境的不断复杂化,尤其是不同类型NAT(网络地址转换)设备的多样性,UDP打洞技术亟需创新和改进。本文将深度探讨UDP打洞技术的改进方案,涵盖新兴解决思路、工具支持及未来趋势,助力构建更高效稳健的P2P通信体系。

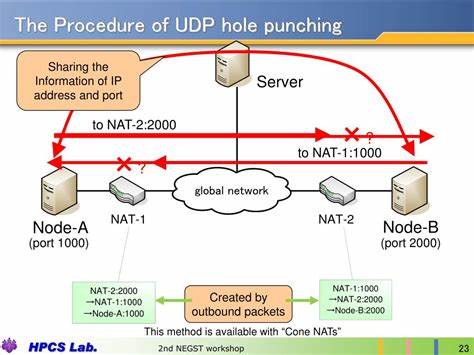

UDP打洞技术核心在于通过一个公共服务器协调,使两个位于不同私有网络后的设备巧妙地穿越NAT,实现直接通信。这一过程主要依赖于UDP协议的无连接特性和NAT设备的端口映射行为。RFC5128中所定义的标准步骤清晰描述了这一流程,但实践中不同厂商的NAT设备实现差异、周期性端口映射刷新、ALG(应用层网关)干预等问题往往导致打洞失败。近年来,社区和研究者针对这些瓶颈展开了一系列探索,力图提高打洞成功率和通信质量。基于对NAT类型识别的更精细化方法成为改进重点之一。通过增强STUN(简单穿越UDP的NAT)协议功能,能够准确判定对端NAT的行为特征,如端口保留策略和映射刷新时间,进而为打洞算法提供更合理的参数设置。

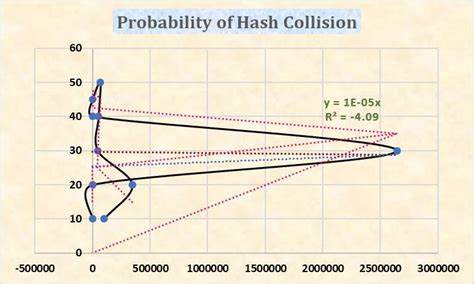

此外,引入TFTP(简单文件传输协议)辅助机制,为部分具备TFTP-ALG的NAT设备提供更智能的打洞辅助策略。通过模拟TFTP流程,能够诱导NAT设备创建持久且稳定的UDP映射,从根本上解决非对称NAT环境下的端口猜测难题,极大提升连接成功率。另一方面,为应对传统UDP打洞对中继服务器依赖大的问题,一些创新策略尝试减少服务器在连接建立阶段的参与时间。利用“喷洒攻击”式的端口猜测策略,通过高速随机探测对端可能活动端口,结合概率统计优化,形成一种类似网络生日悖论的突破手段。该方法虽然增加了一定网络负载,但在无中继环境下实现P2P穿透提供了新思路。除了应用层协议的优化,工具链的完善也不容忽视。

开源社区发布了多款辅助测试工具如tftptest和tftpspray,用以模拟和检测NAT环境中UDP包穿透的各种情况。这些工具不仅方便开发人员调试,同时为研究者提供了丰富的实验数据,进一步推动算法迭代。未来UDP打洞技术还将融合更多智能化元素。例如,引入机器学习模型动态分析NAT设备行为,自动调整打洞策略和参数,实现个性化定制。结合SDN(软件定义网络)技术,通过集中控制和调度,优化数据流路径,减少穿透过程中的网络跳数和延迟。同时,随着5G和未来网络架构逐步成熟,网络边缘计算的推广将进一步降低用户设备间调用服务器的依赖,实现更灵活的穿越方案。

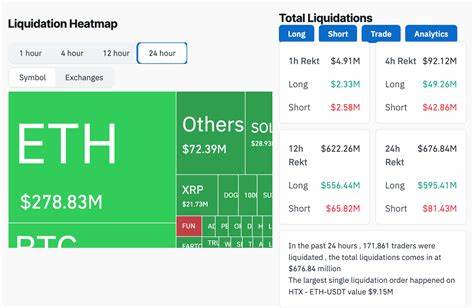

值得关注的是,UDP打洞技术的安全性一直备受争议。由于穿透过程依赖公共服务器和复杂的NAT映射操作,潜在的安全风险不容忽视,包括恶意流量注入、中间人攻击和身份伪造等。改进方案中对安全机制的加强变得刻不容缓。一些研究引入加密认证和身份验证流程,结合可信执行环境(TEE)技术,保障穿透数据链路的完整性和保密性。值得强调的是,虽然UDP打洞技术具有显著优势,但其并非万能钥匙。复杂的四层NAT、多级NAT或采取严格包过滤策略的网络,仍有较高概率导致穿透失败。

因此,综合多种穿透技术(例如TURN、ICE)协同工作,形成冗余和备选方案,已成为行业共识。总而言之,UDP打洞技术作为点对点通信的基石,正在迎来新一轮技术革新。通过对NAT环境的深层理解与创新应用协议、辅助工具支持,以及引入智能调度和安全防护机制,UDP打洞的稳定性和适用范围正大幅提升。面对日益复杂多样的网络生态,继续推动UDP打洞技术的发展,将为用户带来更流畅高效的互联网体验,也为未来分布式应用和物联网发展奠定坚实基础。