随着现代社会中人们生活节奏的加快和电子设备的普及,光线环境对于人类心理和行为的影响日益成为科学研究的热点。昼夜节律光感受这一复杂的生物机制,正在揭示它不仅调控我们的睡眠和觉醒周期,还深刻影响着个体的决策行为,特别是与风险管理和损失厌恶相关的认知过程。损失厌恶是一种普遍存在的人类心理现象,指的是人们对于损失的敏感度远高于获得同等收益时的愉悦感,在经济决策、赌博行为、投资选择等领域均有显著表现。最新研究表明,蓝光等特定波长的光线能够刺激眼内的视网膜节律感受细胞(ipRGCs),进而通过多条神经通路影响大脑中的情绪调节和奖励机制,改变个体对损失的敏感程度。传统观念认为,损失厌恶是一个相对固定的心理特质,但随之而来的神经科学发现挑战了这一观点,揭示了环境因素对其动态调节的潜力。 昼夜节律光感受主要依赖于视网膜中特殊的感光细胞——内源性光感受视网膜节细胞,这些细胞富含黑色素蛋白,尤为敏感于480纳米左右的短波蓝光。

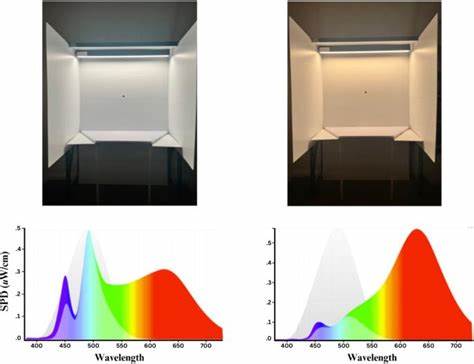

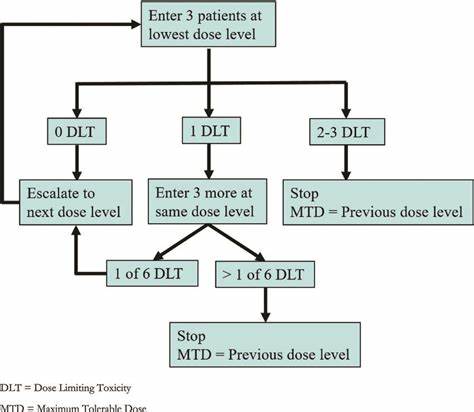

当人体暴露于蓝光富集的环境中时,这些神经元被激活,发送信号至调节日常生理节律的下丘脑视交叉上核以及大脑的其他关键区域,包括前额叶皮层、杏仁核和缰核等,参与调控情绪和认知功能。研究显示,蓝光使得这些中枢区域活动模式发生变化,降低了对负面刺激的反应强度,从而可能减少对损失的恐惧和焦虑,提高对风险的接受度。 以赌博行为为例,风险决策涉及权衡潜在收益与可能损失。通过在实验条件下对被试施加蓝光富集和蓝光缺乏的光照环境,研究者发现受试者在蓝光丰富的环境中表现出明显降低的损失厌恶,表现为其愿意接受高风险赌注的倾向增强。其实验采用计算建模的方法来量化损失厌恶指标lambda(λ),结果显示蓝光条件下λ值显著下降,意味着对损失的心理权重降低。这一发现不仅丰富了对光环境与认知决策之间关系的理解,也为设计更合理的照明环境以影响人类行为提供了实验依据。

从神经机制角度来看,蓝光激活ipRGCs能够抑制杏仁核的活动。杏仁核作为大脑中关键的情绪处理中心,特别是在恐惧和负面情绪的形成中起着核心作用。其活动的减弱意味着个体对可能遭受的负面结果会产生较低的情绪反应强度,减少了因担忧失败而引起的回避行为。此外,蓝光也影响侧缰核的功能,该区域在预测奖赏和惩罚中扮演重要角色。实验发现,光照可调节缰核的活动,使得个体对正向反馈的期待增强,损失的心理“痛苦”体验减弱,更有可能采取冒险行为。 多巴胺系统作为奖赏机制的重要组成部分,也被证明与光照调节密切相关。

光照增强多巴胺神经元对奖赏信息的敏感度,尤其是在纹状体和岛叶等大脑区域。而这些区域的激活有助于降低对负面输损的过度关注,促使个体更倾向于追求潜在的高回报目标。蓝光通过这一途径不仅影响情绪和动机,还改变风险评估过程,使得人在面对不确定性时展现出更高的容忍度。 除了生物机制,性别差异也是研究中的重要发现。统计数据显示,女性整体表现出更高的损失厌恶水平,对负面后果的敏感度更强,反映在脑区激活的模式上也存在差异。女性在蓝光条件下的损失厌恶减弱程度虽显著,但仍普遍高于男性。

这种差异可能源自性别在情绪加工、风险感知及认知控制等领域的神经结构与功能差异。此外,社会文化因素和情绪调节策略的不同也在男女风险行为中显现出多重影响。 个体对光敏感性存在巨大的变异性,这使得光环境对行为的影响并非均质。年轻人通常表现出更高的光敏感度,可能更容易受到蓝光影响而改变损失厌恶,增加冒险倾向。同时,一些精神疾病患者,如双相情感障碍患者,则因为光敏感性异常,可能在光照变化中经历更显著的行为变动。考虑到这些差异,个性化的光环境干预将成为未来发展趋势,利用光的调整来促进决策优化和心理健康管理。

当前研究的局限性之一是样本量较小,性别比例不均衡等因素可能影响结果的普适性和准确性。尽管如此,基于严谨的统计分析和实验设计,研究结果为昼夜节律光感受在调节损失厌恶中的作用提供了新颖而有力的证据。未来的研究应该扩展到更广泛的年龄、文化和社会群体中,结合神经影像技术和生理监测,深度挖掘光环境对决策行为的动态影响机制。 现实应用层面,现代生活中人类大多数时间处于人工照明环境下,尤其是高能效的LED照明普遍包含大量蓝光成分,这改变了传统日光下人类进化适应的光周期。赌博场所、金融交易中心乃至日常办公环境中大量使用的蓝光驱动显示设备,可能在无意识中促进了人们更高风险的决策行为。鉴于此,合理调整环境光谱组成,尤其是减少赌博环境中的蓝光照射,或设计针对性的光照方案,或许能够帮助控制过度冒险行为,降低赌博成瘾的风险。

总结来看,昼夜节律光感受为我们理解人类复杂行为提供了新的视角和工具。蓝光对大脑多个关键区域的影响塑造了风险决策的神经基础,具体表现为对损失的敏感度减弱和损失厌恶的降低。性别差异、个体感光性及心理健康状态共同调节了这一过程的表现强度。面对数字时代日益增长的蓝光暴露,科学合理地管理光环境,将为促进健康的决策行为、预防成瘾和改善心理状态开拓全新领域。在未来,跨学科融合光生物学、神经经济学和行为科学的研究,将进一步推动光环境优化和个性化行为干预的实践和理论发展。