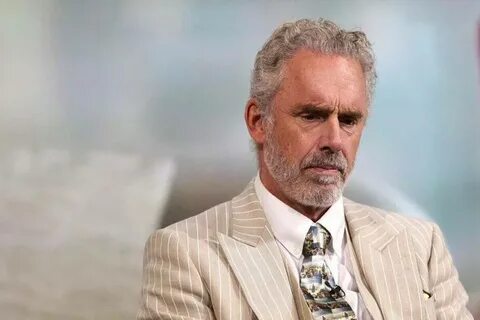

乔丹·彼得森,这位加拿大心理学家兼公众知识分子,自21世纪初以来一直是文化争论的核心人物。他在全球范围内积累了大量粉丝,尤其是在年轻男性群体中,因其对传统价值观的强调和对现代社会变革的批判而广受关注。然而,近期关于他是否在思考和表达时“即兴发挥”、缺乏严密理论基础的质疑逐渐被推上风口浪尖。探讨乔丹·彼得森到底是深思熟虑的思想家,还是在复杂话题上随意拼凑观点,成为理解当代文化与思想战的重要切入点。 彼得森的语言风格独树一帜甚至令人费解。他常用一些晦涩难懂的表达和抽象的哲学概念来构建论述,有时伴随着戏剧化的情绪表现,比如声调特殊、使用“bucko”等口头禅,甚至在特定场合出现类似小丑的造型,这些行为使他在支持者与批评者中都颇具话题性。

其文字表达往往饱含修辞,却又充斥着晦涩之感。学者和评论家们指出,彼得森的写作风格融合了保守主义的自负以及后现代主义的混沌内容,时而发表颇具“假孔子”风格的格言,时而陷入语义的迷宫,令人难以捉摸其真实的意图。 这种表达方法虽然令部分听众感到困惑,但对部分支持者而言却有极强的吸引力。他们渴望一种可以解释现代混乱社会的稳定叙事,寻找那些被认为是固定和不变的现实基础。彼得森用生物学和动物行为学的例子,例如螯虾对社会等级的坚持,来论证层级结构和不平等的“自然性”,从而为传统权威提供科学依据。 彼得森的批判对象之一是“后现代新马克思主义”,这是一个他养成的总括性标签,用来批评现代左翼学术和文化现象。

但讽刺的是,他自己的文字和论述中却时常流露出与后现代主义相似的模糊与多义性。他擅长运用“多重解释”的策略,使对手难以反驳,因为他可以随时转换话题或者改变论点的涵义,把争论导向抽象层面的无限延伸。 例如彼得森与著名科学家理查德·道金斯的辩论中,彼得森试图以“龙”这一神话生物作为与现实中的捕食者类比的象征,声称“龙”在某种意义上具有和狮子等真实动物相似的“生物学”有效性,这一观点引发了广泛质疑。此类论述显示他往往将神话符号与现实分类混淆,借此来强调文化叙事的重要性,但也使其科学和哲学表达显得模糊不清。 此外,在涉及宗教信仰的问题上,彼得森的立场同样充满变数。他在公开场合常常避免明确表示自己是基督徒,反而更乐于引述福柯等后结构主义思想家以探讨信仰、权力与知识之间的关系。

他对“信仰”和“真理”概念的解析,往往绕开传统意义上的神学定义,转向哲学和语言的层面,这种回避本质主义的姿态,使得外界对他具体信仰立场的理解变得更加扑朔迷离。 彼得森的这样一种思想姿态,成为他既受推崇又经常被批评的根源。支持者认为他为当代人提供了指引——尤其在价值观和行为规范日益多元化的社会中,他强调责任、秩序和个人成长的重要性,给迷茫的年轻人带来了意义感。而批评者则认为他的论述逻辑松散,思想缺乏一致性,甚至涉嫌伪科学和意识形态操控,掩盖了自己的诸多矛盾和漏洞。 这一现象反映的不仅是彼得森个人的问题,也折射出现代公共知识分子群体的共同困境。随着全球社会的快速变迁和信息爆炸,传统的“权威”声音逐渐失效,知识生产更多被碎片化和娱乐化。

学术界和公共领域之间的隔阂加深,公众很难获得既具有深度又容易理解的知识资源。在这种环境下,像彼得森这样兼具学术背景又善于利用媒体手段的人物,自然能获得巨大的关注和影响力。 然而,这也提醒我们当代知识生态中存在的隐忧。彼得森所暴露出的问题如同一面镜子,映照出现今社会对于真理、权威和意义的焦虑。左翼知识分子若不能提供清晰而具体的社会叙事,反而自我闭塞在抽象和哲学的迷宫中,就会给反对派以渗透和操控的空间。总结而言,乔丹·彼得森既非完全的智慧巨擘,也非纯粹的即兴骗子。

他是当代文化冲突和知识混战背景下的复杂产物,其成功与失败均折射出我们时代的特色。未来如何摆脱思想上的“模糊地带”,促进真实有效的公共讨论,是摆在我们面前的重要课题。