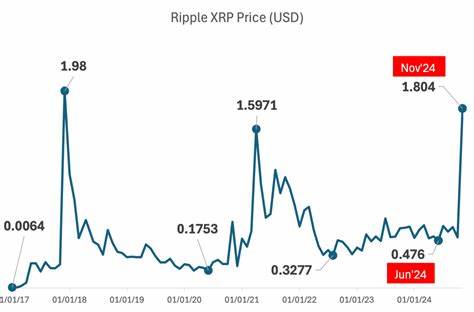

近年来,随着区块链技术和数字资产的快速发展,证券代币化逐渐成为金融科技领域的重要趋势。作为美国著名的券商平台,Robinhood近期宣布在欧洲市场推出包括200种美国股票和ETF的代币化产品,计划年底前将代币化股票数量扩展至2000家企业,甚至涵盖私有公司股权代币。该举措引发了市场的高度关注,同时也带来了诸多争议和质疑,尤其是来自OpenAI以及区块链研究社群的强烈反应,反映出数字金融创新中面临的合规风险与技术挑战。 Robinhood的代币化股票业务主要基于以太坊的Layer 2扩展网络Arbitrum,采用类似ERC-20的合约标准并设计了合规限制。其代币不仅能代表部分股票资产,还声称支持全天候交易及分红发放,将传统证券的韧性与数字资产的便捷性融合。Robinhood创始人兼CEO Vlad Tenev在官方声明中强调,此类股权代币并非传统意义上的“股票”,而是一种让散户投资者接触私有资产的新型投资工具。

然而,这一表述并未得到被代币标示公司OpenAI的认可,后者公开在社交媒体平台上澄清,称其未与Robinhood合作,未授权任何OpenAI股权转让,并提醒投资者谨慎对待相关信息。 OpenAI的公开声明实为一剂警醒,表明私人公司股权代币化的法律认定仍存巨大不确定性。股权转让需经过相关法律许可与公司内部同意,而通过区块链代币直接代表私企股权的做法尚无完善监管支持,潜藏一定的法律风险。此外,OpenAI未给出授权便出现标记,容易引起误解甚至争议,对公司品牌与治理构成潜在威胁。 与法律层面的疑虑并存的是关于代币生态架构的技术争议。区块链专家发现,Robinhood的代币合约似乎基于“白名单”机制,只有系统核准的钱包地址才能进行代币转账与流通。

这种“闭环”系统被业内称为“围栏花园”(walled garden),意味着这些代币难以在去中心化金融(DeFi)生态中自由流通和交互,限制了其开放性和创新潜力。知名区块链研究者Ren指出,代币合约设计从转移权限上严格受限,阻碍其与更广泛DeFi协议的融合,加剧了中心化金融(CeFi)平台对这类产品的垄断竞争优势。 然而,存在不同声音。部分区块链工程师基于测试环境的实验,认为Robinhood代币合约可能采用黑名单而非白名单机制,即默认允许转账,只限制特定地址,这意味着代币或许具有一定程度的开放性。整体来看,代币流通的实际限制仍不明朗,增加了投资者和生态建设者的判断复杂性。Robinhood方面截至目前尚未回应外界关于合约架构的详细提问,造成信息透明度不足。

除了代币流通管控,Robinhood亦宣布将于2026年推出自有的基于Arbitrum的Layer 2链——Robinhood Chain,意欲进一步强化其数字资产生态体系。公司高层透露,未来计划实现真正的“无许可”区块链环境,支持用户自主管理私钥,允许将代币转移至诸如MetaMask和Rabby等自托管钱包,促进更广泛的DeFi集成。然而,相关功能尚处待审批和开发阶段,真正落地尚需时日。 这一系列举措体现了传统金融巨头试图以创新姿态拥抱区块链的决心,也揭示了数字证券代币化面临的政策监管、技术标准以及市场接受度等多重挑战。首先,代币化股权如何符合证券法,既保护投资者合法权益,又不阻碍市场创新,是监管层重点关注的问题。其次,从技术角度看,如何实现代币自由流通而不失合规控制,实现中心化便利与去中心化开放的平衡,是设计者必须破解的难题。

最后,市场参与者尤其是散户投资者需从风险认知和投资逻辑上做到充分理解,合理配置资产,避免被新技术光环误导。 此次事件引发的行业讨论也揭示出代币化股票潜在的未来发展轨迹。一方面,更多传统券商和数字资产平台将投身于发行受监管的代币证券,试图利用区块链提升流动性、透明度及交易效率。另一方面,私有公司股权代币化尚需积累法律和市场实践经验,监管机制逐渐完善,才能在实际中发挥实质作用。分布式账本技术可为资本市场带来更平等、实时和智能化的服务,但这必须建立在稳健的规则框架和充分的信息披露基础上。 总的来说,Robinhood推出的股票代币计划虽然引发了争议,却促进了关于数字证券未来的深入思考。

OpenAI的表态提醒了行业对合规边界的重视,而社区的技术质疑敦促企业提升透明度和用户权益保障。随着更多市场参与者加入代币化浪潮,传统金融与区块链技术的融合仍将不断演进,催生新的金融产品形态和监管范式。投资者、开发者和监管者都需保持警觉与开放心态,在创新与风险管理之间找到合理平衡,共同推动数字金融生态的健康发展。Robinhood的探索之路虽布满挑战,但或将成为促使全球金融市场数字化转型的重要推动力。