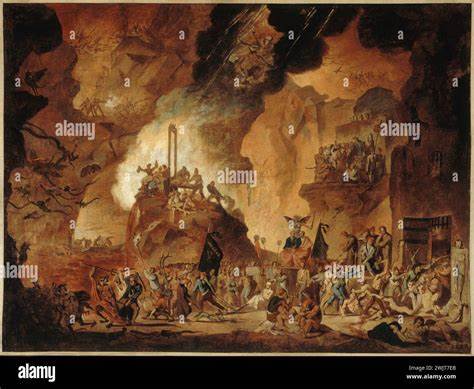

讽刺,作为文学和艺术的一种表达形式,经历了数百年的演变与沉淀,一直以来都是社会批判与文化反思的重要工具。尽管有人声称讽刺在现代社会已趋于衰落甚至“死去”,但实际上讽刺不仅没有消亡,反而迎来了它的真正胜利。要理解讽刺的这种胜利,必须深入探讨其本质、作用以及现代语境下的表现形式。讽刺并非单纯的喜剧或娱乐,这种误解往往导致其价值遭到低估。乔纳森·斯威夫特的《谦逊的提案》正是对这一误区的最好批判。这部作品并非一味追求笑果,而是通过极端且荒谬的设想让人们反思社会问题的严重性和道德底线。

讽刺的情感目标不是让观众开心,而是让观众在看到荒谬和不合理时产生质疑和反思的意识。现代讽刺的核心在于它是一种透视世界的“色彩方案”,它覆盖于各种文艺体裁之上,将本应严肃或普通的题材重新展现为荒诞、讽刺的视觉和文本经验。讽刺不对其对象赋予价值,因为正是这种“拒绝价值”的态度成就了它的力量。多年间,讽刺通过去价值化不断瓦解既定秩序和权威,当一切传统意义上的价值都成为讽刺的目标后,讽刺本身便达到了其巅峰胜利的状态。在这样的世界观中,传统意义上的善恶、美丑、对错渐渐模糊,讽刺成为理解现实、揭示本质的重要工具。当代社会许多人感到讽刺“失去幽默感”,其实这源于讽刺的目标已经转移到“我们自己”。

讽刺一旦聚焦于观众自身,笑点往往会变得难以捉摸甚至痛苦。类似的现象在知名讽刺媒体《洋葱新闻》的发展历程中尤为明显。早期,《洋葱新闻》通过夸张和嘲讽让读者发笑,但随着时间推移,其预见性的报道逐渐与现实融合,使得原本可笑的荒谬成为了每日新闻的一部分。讽刺的力量在这里体现为预言或“文学预言”性质:以夸张的笔调揭示未来的现实,从而让现状显得更加可怕且难以忽视。讽刺不仅仅是嬉笑怒骂,它拥有对权力结构和社会弊病进行深刻揭露的能力。通过“敲打”那些坐拥权力和话语权的群体,讽刺推动社会对不公和荒谬现象的警觉。

正如历史上的塔利森讽刺莫尔古温宫廷的诗人那样,讽刺往往引发强烈反弹,被攻击者难以接受,但外部观众可以从中获得启示和娱乐。讽刺在数字化时代得到了前所未有的传播速度和广泛受众,但同时也面临着新的挑战。信息过载和现实的荒诞性让越来越多的人觉得讽刺“没有幽默感”,甚至怀疑其效果。然而,这正是讽刺胜利的明证:现实本身已经成为一场巨大的讽刺剧。讽刺作为一种“拒绝价值”的艺术形态,也在不断演变,结合新的媒介和表达手法,成为文化批判与社会变革的核心力量。讽刺的存在提醒我们,不论现实多么混乱和荒谬,都需要保持洞察和批判的精神。

讽刺的胜利,并非意味着世界更美好,而是意味着我们拥有了看清世界本质的眼睛。只有理解这一点,我们才能更好地欣赏和使用讽刺,推动社会向更加理性和平衡的方向发展。总而言之,讽刺不是死去,而是胜利了,因为它成功地将整个社会纳入其批判和反思的视野,使我们身处于一种无法轻易逃避的“讽刺现实”中。通过讽刺,我们被迫直面自身的矛盾和局限。正如有名讽刺作家所言,“打击还将继续,直到你改变行为,或者被击倒”。这不仅是对被讽刺对象的警示,也是一种激励,促使我们在自嘲与批判中不断前行。

讽刺的胜利是文化的胜利,是理性与批判精神的胜利,是人类不断追求真相和公正的象征。未来的时代,无论挑战多大,讽刺都将作为不可或缺的思想利器,提醒我们保持清醒和警觉。