在今天,社交网络已经渗透到人们生活的方方面面,从Facebook、Twitter到微信、抖音,用户只需轻点几下就能轻松建立广泛的社交圈。但若将时间回拨至1998年,互联网社交还远未如此普及。那时,加入一个社交网络需要通过一封详细的邀请电子邮件,甚至可以完全通过电子邮件完成注册流程。作为互联网社交的先驱之一,sixdegrees.com开创了“人与人之间六度分隔”的社交理念,成为全球首批真正意义上的在线社交网络平台。本文将带你走进1998年,详解如何加入这个社交网络,感受那个时代网络社交的独特魅力与复杂过程。 六度人脉理论一直是社交网络设计的重要理念。

该理论指出,地球上任何两个人仅需通过不超过六个人的中介,便可建立起联系。sixdegrees.com正是建立在这一理论基础之上,旨在连接不同用户,打造一个庞大且互联的社交链条。 在1998年收到sixdegrees.com的邀请邮件时,用户不仅会获得详细的注册信息,还能通过邮件与网站互动,实现确认关系、添加好友等操作。邮件正文通常包含受邀人的姓名、邮箱地址以及登陆密码,并且明确介绍sixdegrees.com的功能和优势。相较于如今的即点即用,那个时代的社交网络展示了更多的人性化和交流礼仪。 用户只需回复邮件的正文第一行输入“CONFIRM”来确认与推荐人的好友关系。

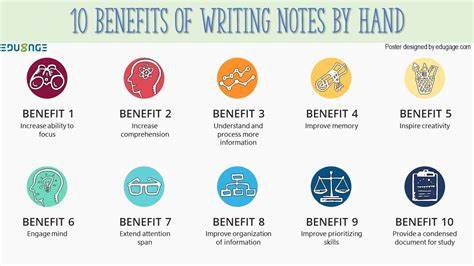

如果不想立即加入,也可以回复“DENY”,保持对社交网络的兴趣但暂缓加入过程。如果想完全拒绝未来的邀请,则需在邮件主题栏输入“REMOVE”,以确保不会再收到相关邮件。 这样的操作流程体现了早期网络社交平台对用户隐私和选择权的尊重,同时也反映出当时互联网使用者对网络安全和垃圾信息的高度警惕。 在确认加入sixdegrees.com后,用户可以通过邮件继续发送好友邀请,将认识的人以特定格式列表发送给平台。例如,用户需按照“名;姓;邮箱;关系编号”的规范填写名单,关系编号代表两人之间的社交关系,包括亲属、朋友、同事等不同类别。 这个过程要求用户必须仔细分辨与每位联系人之间的关系类型,使社交网络对用户的社会背景和人际链路有充分的理解。

虽然复杂,但这种细节体现着六度网络的科学设计。 除了通过邮件操作,用户也可以访问网站(当时的网址是http://www.sixdegrees.com)进行注册,并使用系统提供的即时通讯功能寻找在线好友。sixdegrees.com还提供个性化留言板、电影推荐、问题问答等多种互动服务,让用户不仅可以建立关系,还能在网络中找到实用的资源和有趣的话题。 从用户数据角度看,sixdegrees.com当时拥有数百万参与者,其中近九十万人构成了一个巨大的连通份额,这意味着大部分用户都能通过平台与其他成员建立间接联系。用户配置文件中显示的联系人数量分为一度联系人、二度联系人一直到六度联系人,这直观体现了社交网络的影响半径。 当时,sixdegrees.com每周都会向会员发送数据统计邮件,告知他们新增的联系人数量、互动情况及社群动态。

通过这些邮件,用户能清晰了解自己的人脉发展轨迹及社交活跃度。 有趣的是,在1998年,很多用户对于为何要加入an online social network还抱有疑问。因此,sixdegrees.com的邀请邮件中专门解释了使用网络的价值——能够找到共同联系人,参与讨论,获取咨询推荐,甚至助力职业发展,让早期成员懂得网络连接的力量。 当今看回去,sixdegrees.com的邀请流程显得既繁琐又复杂,但正是这种注重细节的加入形式赋予了社交网络早期用户深刻的参与感,也为后续网络社交的发展奠定了基础。网络社交不仅仅是技术实现,更是人与人关系的重新定义。 随着技术进步和用户体验提升,后来兴起的社交平台逐渐简化了注册流程,增强了即时通讯和多媒体互动功能,迎合了大众的互联网习惯。

而sixdegrees.com则成为历史的见证,提醒我们网络社交从来不是一蹴而就,而是经过不断的创新和探索。 回顾1998年加入社交网络的过程,不仅能理解互联网社交的起步阶段,还能洞察到技术背后的人文关怀以及网络连接带来的社会变革。这段历史是当代社交平台繁荣的重要起点,也激励着我们珍惜每一次在线相遇和联系的机会。