在当今教育和职场环境中,谈话和高频互动常常被视为积极参与和价值体现的象征。课堂上积极发言、频繁互动的学生往往更容易受到教师和同伴的关注,而那些安静专注、深度投入任务的学生却常常被忽略甚至误解为不参与或不愿意沟通。这种现象不仅反映了学校教育对学习行为的偏见,也在无形中影响了未来职场文化对“静默工作”的评价标准。静默工作的价值被低估,专注力和深度思考被忽视,这背后深层次的问题值得我们重新审视和反思。课堂作为人与社会首次接触组织化工作和合作的场所,其对参与方式的定义和认可直接塑造学生的行为模式。随着教育对表面参与的奖励,师生互动被简化为声音的大小和频率,复杂的内省和沉默的深思往往无声无息。

这种对表面活跃度的重视导致许多具备强大自主学习潜力和深度专注能力的学生无法显现他们真正的价值。心理学研究指出,专注在一定时间内的持续状态,即“流状态”(Flow),能极大地提升人的创造力和工作效率。进入流状态的个体,会将全部注意力凝聚于当前任务,感受到高度的满足和自我驱动。然而,流状态的形成需要安静、不被打扰的环境和内在的动机。课堂环境中频繁的互动、催促以及对立刻回应的期待自然打断这种专注,阻碍学生体验和维持流状态。这一点对于“单向注意力者”(monotropic thinkers)来说尤为重要。

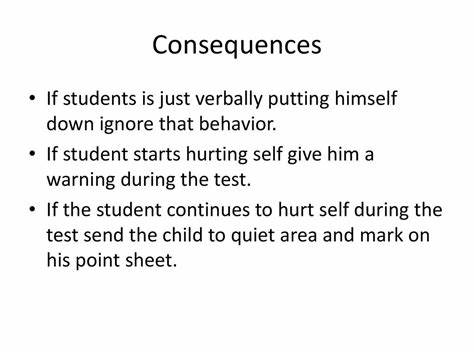

单向注意力指的是个体倾向于将注意力高度集中于少数兴趣和任务上,这种思维方式的个体在保持深度专注时表现出极强的效率和创造力。相反,在被迫多任务或频繁转移注意时,他们的表现会大幅下降。现代课堂的多元互动、不断切换话题的教学风格,恰恰破坏了单向专注的条件,导致这类学生表现不佳,甚至产生挫败感和疲惫感。将这种现象推广至职场文化中,我们依然可以看到明显的“声音即价值”偏见。那些善于表达、频繁汇报、善于夸张自己工作进度的人,经常被视为优秀的团队成员和领导潜质者。而那些踏实默默完成任务、专注细节和结果的人,往往得不到相应的认可和晋升机会。

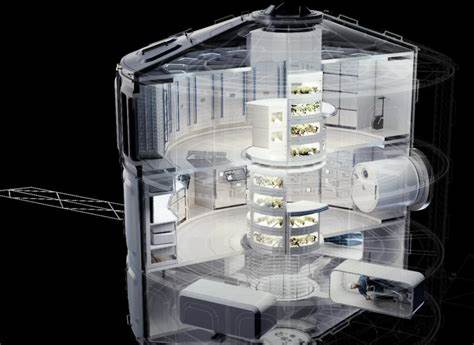

这样的文化环境不仅破坏了公平,还可能浪费了大量潜力巨大的静默型劳动力。实际上,许多科技、艺术和研究领域的重大突破,都是在安静的环境中经由专注的个人思考与实践得以实现。以软件工程为例,有些工程师习惯于在安静环境中独立编码,完成高质量的代码输出;而另一些则偏好团队讨论和频繁沟通。虽然两者都能创造价值,前者的贡献由于缺乏显性表现而经常被忽视和低估。社会和职场对“表现力”的过度强调也催生了“忙碌文化”,即某些人在工作中表现出极度的活跃和看似繁忙,事实上他们的工作产出较低,甚至经常拖延任务完成时间。这种“表演型忙碌”容易欺骗管理者和同事,影响整个团队的认知判断。

相比之下,静默工作模式强调结果导向,通过持续的深度投入获得高质量成果,更加稳定和可靠。面对这种状况,教育改革者和职场管理者应该反思现有的评价标准和激励机制。课堂上应创造更多适合深度专注的环境,减少不必要的打断和过度依赖口头反馈的教学方式,鼓励学生在安静中探索和学习。教师的角色应从“表演评判者”转向“专注引导者”,帮助学生发现不同类型的参与价值,尊重多样化的学习和思考节奏。职场上则需要切实建立多元评价体系,突破传统的会议表现和沟通频率指标,将完成质量、创新思维和持久产出纳入考核范围。同时,组织文化应促进成员间的理解与包容,减少对外向型表达的单一崇拜,重视静默工作者的独特贡献,并提供支持他们发挥最大潜力的空间和资源。

人类社会的发展历史本质是多样合作的过程,将所有人的优势融合,才能达成最佳的整体表现。忽视静默工作的价值,等于站在发展的旁观角落,错失了无数创新的可能。正如心理学上的流状态和单向注意力者理论所揭示的那样,深度专注不仅带来高效产出,更是自我实现的重要路径。教育和职场文化只有正视这种沉默的力量,才能打造真正高效与包容的环境,推动社会的持续进步。未来的教学实践与企业管理,期待以更加科学和人本的视角,重塑对专注和表达的认知,让所有人在属于自己的方式中被理解和认可,共同创造属于时代的辉煌成就。