在数字化时代,数据的可用性和政策已成为学术界和产业界的热门话题。随着科技的迅猛发展,海量的数据被生成、存储和分享,这不仅推动了科学研究的进步,也引发了对数据共享和隐私保护的广泛讨论。在这篇文章中,我们将探讨数据可用性的重要性、政策背景以及面临的挑战。 首先,数据可用性是指数据是否能够被公众或特定的群体获取和使用。随着开放科学运动的兴起,越来越多的研究机构和出版商意识到,数据的共享不仅能够提高研究的透明度和可重复性,还有助于推动科学的快速发展。例如,在医学领域,研究者们通常需要获取大量的临床数据来验证其研究成果,但往往因为数据的保密性而无法获得。

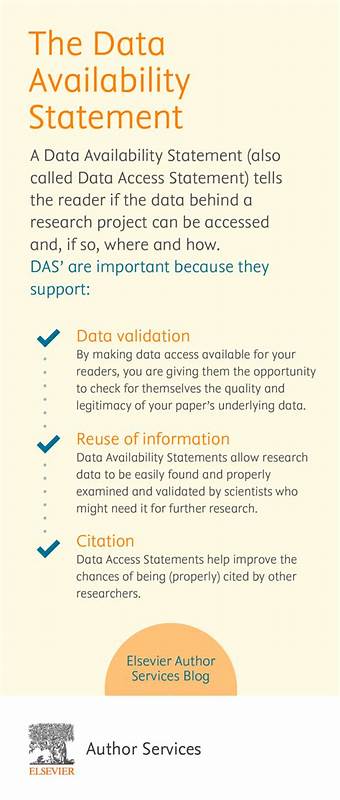

近年来,许多学术期刊和机构开始制定数据可用性政策,以确保作者能够共享其研究过程中生成的数据。这些政策通常要求作者在提交论文时提供一个数据可用性声明,说明数据的获取方式及其可用性。这一做法的好处在于,它不仅促进了数据的共享,还提升了研究的可信度。尤其在生命科学和社会科学领域,透明的数据共享对于重建和验证实验结果至关重要。 在这一背景下,以《白血病》期刊为例,该期刊采用了Springer Nature的第三类数据政策,强调稿件中描述的材料,尤其是原始数据,需向任何希望出于非商业目的使用这些数据的研究人员免费开放。这一政策体现了对研究人员的支持,同时也确保了研究的透明性与可信度。

然而,数据可用性政策的实施并非没有挑战。首先,数据隐私是一个敏感话题。许多研究涉及到个人数据,尤其是在医学研究中,研究者必须确保参与者的隐私得到保护。这就要求作者在共享数据时,必须仔细考虑如何平衡数据可用性与隐私保护之间的关系。在这种情况下,数据可用性声明就显得尤为重要,研究者需要清晰地程序说明哪些数据可以共享,哪些数据由于隐私原因不便公开。 其次,存在关于数据共享的平台和工具的选择问题。

虽然有多种公共数据存储库可供选择,例如figshare、Dryad等,但许多研究人员在选择合适的平台时常常面临困惑。不同的学科领域可能有不同的标准和推荐,因此这一过程需要耗费额外的时间。 另外,科研文化的转变也影响着数据共享的进程。尽管许多机构和期刊已建立数据可用性政策,但在某些学术环境中,仍然存在着将数据视为竞争优势的观念。这种有意无意的抵制,可能影响到研究者主动共享数据的意愿。因此,提升对数据共享益处的认识,推动学术界对开放科学的支持是当务之急。

全球范围内,许多国家和地区相继出台了政策,以鼓励数据开放和共享。在欧洲,GDPR(通用数据保护条例)为个人数据的处理和共享设定了严格的框架,确保数据保护的同时,也为数据可用性提供了法律保障。在美国,国家科学基金会(NSF)和国家卫生研究院(NIH)也逐渐要求资助的研究项目提供开放的数据共享计划。这些政策的实施,将为数据可用性创建更加安全和有序的环境。 不容忽视的是,数据可用性和数据共享行为的提升还需要社会各界的共同努力。科研机构、出版商、研究人员以及资金提供者等都应当在这一进程中发挥作用。

通过建立有效的激励机制,提高数据共享的开放性和透明度,能够有效促进研究成果的传播与应用。 在未来,随着技术的不断进步,数据可用性和政策将会继续发展和完善。人工智能和机器学习等新兴技术正越来越多地被应用于数据处理和分析领域,这将为数据共享带来更为丰富的可能性。此外,区块链技术的引入也有望在数据共享过程中提供更为安全的保障。 总而言之,数据可用性及其政策的重要性日益凸显,它不仅关乎科研诚信与透明度,更是推动科学进步的关键因素。面对数据共享过程中出现的挑战,各个环节的集体努力将有助于实现更为开放的科学环境。

未来的科研生态将更加依赖于有效的数据共享和政策,而这正是推动人类知识进步的重要基石。