随着人工智能技术的迅猛发展,AI产品正以前所未有的速度进入我们的生活和工作场景。作为一名在去年亲自参与设计AI产品用户体验的设计师,我不断反思那些当时总结的设计经验和原则,在如今的技术环境下是否依然适用。本文将深入探讨人工智能驱动的产品在用户体验设计上所面临的独特挑战,分析哪些设计思路在不断演进的AI领域中依旧有效,以及设计师应如何调整策略以应对未来变化。 AI产品的复杂性远超传统软件,这不仅源于其背后的庞大数据和复杂算法,更因为用户对于AI产生的结果通常充满期待与疑虑。设计师必须在呈现功能时兼顾技术的神秘感与用户对“可理解性”的需求。去年我设计产品时,明确感受到解释性人工智能(Explainable AI,简称XAI)的重要性,它不仅仅是技术术语,更是建立用户信任的基石。

用户需要知道AI是如何做决策的,为什么会提供某个建议或结果。即使普通用户不必掌握算法细节,简明扼要且真实可靠的解释依然能极大提升用户信心,这一原则如今依旧被广泛认可。 在AI产品的交互设计中,错误处理和用户反馈机制设计也是不可忽视的一环。相比传统应用中可预期且有限的错误情况,AI系统往往会出现意想不到的输出。去年我们就发现,清晰、富有同理心的错误消息设计,能够让用户理解原因,减少焦虑,同时提供解决路径,从而保持用户流畅的使用体验。如今随着AI系统越来越复杂,这种面对不完美结果的用户指导依然是设计的重中之重。

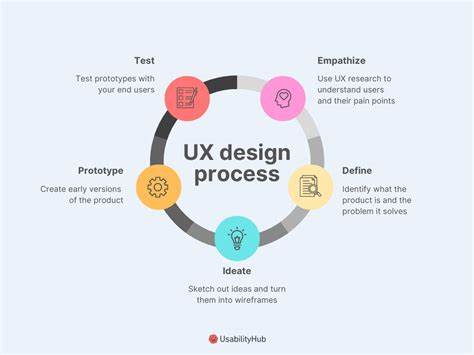

多模态交互技术(Multimodal Interaction)在过去一年里得到了长足发展,支持文本、语音、图像甚至视频输入,使得AI系统更加贴近人类的自然沟通方式。去年虽然初步尝试了多模态交互设计,但实践中发现并不意味着“人性化”就不会带来新的可用性难题。如何设计既适合AI理解,也符合用户直觉的输入输出模式,是一个持续的研究方向。回顾过去的设计,不能因为技术进步而忽视用户心理和使用习惯的培养,需持续迭代优化以实现真正流畅的体验。 从设计流程层面来看,AI带来的最大变化莫过于结果的不可预测性。这种不确定性使得传统的严格流程和可控用户路径难以奏效。

去年设计时,我们更多采用了快速迭代和跨职能紧密配合的模式,在设计师、工程师和产品经理之间建立了实时交流和反馈机制。这不仅帮助我们不断调教AI模型的输出,也保证了用户需求和技术实现的高度契合。现在看来,这种敏捷且协作的工作方法依然是AI产品设计成功的关键。 用户自主性和控制权的界限,也是设计中的核心议题。过去,人们习惯于界面上的明确操作指令,而AI强调基于“意图”的自然交互,甚至开始尝试非命令式界面,让系统主动预测用户需求。尽管这带来了更无缝的体验,但也引发用户对隐私、误判及误操作的担忧。

去年我们尝试设计了混合模式的交互,既让AI智能推荐,又保留了用户主动操作的权利,取得了不错反馈。如今,这种设计思路依然非常值得借鉴,尤其是在建立信任和提高参与度方面。 数据作为AI的核心资源,数据质量和伦理问题对UX设计产生了深刻影响。去年我们强调了公平性、偏见防范和透明度,将其纳入设计考量。毕竟,坏数据导致的偏差不仅影响产品准确性,也会损害品牌声誉和用户体验。现在随着法规和社会关注度提升,AI产品设计更需主动承担责任,将伦理标准融入产品生命周期的每个阶段,从需求调研到上线维护,这一点从去年至今毫不过时。

回顾我去年的AI产品UX设计经历,有几个核心教训依然闪耀着现实意义。首先,设计不再是单纯的界面美学,而是承载着沟通复杂AI能力的桥梁。其次,保持与工程团队的紧密合作,拥抱快速迭代和不确定性,是应对AI固有挑战的有效手段。第三,用户教育与引导不能被忽视,简洁明了的解释和反馈机制是降低用户心理门槛的良方。最后,持续关注多模态交互和非命令交互设计趋势,将助力产品更好地契合未来用户需求。 然而,技术的进步也提醒我们,设计师必须时刻保持谦逊和学习态度。

以往的经验虽珍贵,但AI领域的瞬息万变要求设计方法不断革新。新兴的强化学习、链式思维等技术手段正在改变AI的自适应能力,也影响着未来设计的方向。此外,设计师在AI背景下的角色正在扩展,不仅是创作者,更是跨学科的协调者和伦理把关人。 纵观人工智能赋能的用户体验设计领域,去年的设计原则依然是成长的基石,但它们需要与时俱进,融入最新的技术进展和用户行为洞察。设计师应继续探索如何让AI变得更加亲切、透明且可控,使其真正成为用户的得力助手,而非冰冷的工具。只有这样,才能让AI产品从概念走向广泛应用,提升用户满意度,并推动整个数字生态的良性发展。

无论何时,设计初心——为人服务的理念永远不会改变。