数据可用性与政策:推动科研透明度的新篇章 在当今的科学研究领域,数据的重要性日益凸显。科研人员不仅依赖于数据来支撑他们的研究结论,还愈发意识到数据的共享与可用性对于促进科学进步的重要性。因此,各类学术期刊和机构开始制定更为严格的数据可用性政策,以提升科研的透明度和可信度。 数据可用性政策的核心理念是确保每一个研究所依赖的数据都能够被广泛访问和使用。这不仅仅是提高科研成果的可重复性,同时也是增强学术界之间信任的重要手段。依据政策,不论是原始数据还是分析结果,研究人员都需要在发表论文时清晰地指出数据的获取方式及其存储位置。

以《白血病》期刊为例,该刊明确追随施普林格自然(Springer Nature)推出的数据政策。这一政策要求,投稿至《白血病》的作者必须保证论文中所提及的所有材料,包括原始数据,对于任何希望出于非商业目的使用这些数据的研究人员均应免费提供。这也要求所有的研究必须附上数据可用性声明,详细说明支持研究结果的数据来源,条件以及获取方式。 这一政策的实施,标志着科研领域向开放存取迈出的重要一步。科研人员必须考虑如何让他们的数据更易于获取,尤其是在对研究结果的解释、复现和再利用时。许多期刊鼓励作者将数据存储在公共可访问的数据库中,这不仅方便其他研究者获取数据,也能有效规范数据使用的标准。

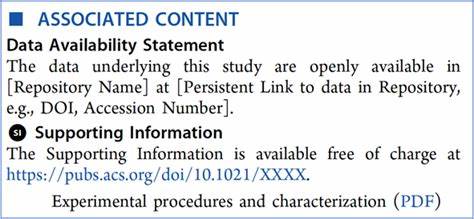

为了适应这一变化,众多研究数据存储库应运而生。例如,Figshare和Dryad等通用数据存储库为各类研究提供了存储平台。而在一些特定的研究领域,诸如基因组学、蛋白质结构研究等,则存在专门的数据存储库,如GenBank、UniProt、Worldwide Protein Data Bank(wwPDB)等。这些平台的建立,不仅促进了数据的分享,也提高了研究的整体质量。 在数据可用性声明的书写方面,该期刊向作者提供了明确的指导方针,指出不同情况可以采用的多种声明形式。例如,如果某项研究的数据可以在某个特定的康德公共资源中找到,作者需要清楚地附上数据的持久性链接;而如果数据因隐私原因无法公开,作者则需提供足够的信息,说明获取这些数据的条件。

随着数据可用性政策的不断推动,科研人员得以更加自由和高效地使用彼此的数据,从而加速科学发现的进程。然而,这一变革也并非没有挑战。许多研究者面临着如何在保护数据的同时确保其可用性的问题。尤其在涉及人类参与的研究中,如何保障参与者隐私和权益,是需要谨慎考虑的重要课题。因此,科研人员在分享数据时,需格外注意法规和伦理方面的限制。 仍有不少人对数据可用性政策的实施抱有疑虑,认为这可能会妨碍研究创新,尤其是在竞争激烈的领域。

因为,数据的开放共享可能会导致研究成果被他人迅速复制和利用,削弱原始作者的竞争优势。然而,从长远来看,促进数据共享不但能提高科研的透明度,还能推动多学科之间的合作,形成更广泛的知识网络。 各大科研机构和期刊在推动数据共享的同时,也在大力倡导相关的教育和培训活动,帮助研究人员理解和遵循数据可用性政策。例如,许多机构现已开始在培养科研人员时,将数据管理和共享纳入课程内容,强调研究数据共享的重要性和必要性。 总的来说,数据可用性与政策的紧密结合正在成为现代科研的一项重要组成部分。这一政策的推动,不仅能够提升科研的透明度,增强信任,同时也能促进科学知识的传播与积累。

在这个信息爆炸的时代,加强数据共享与协作,势必会为人类的未来带来更多的希望与可能。 在未来,我们有理由相信,随着数据可用性政策的深入实施,科学研究将不再是一条孤独的探索之路,而是成为一道由无数科研者共同编织的辉煌画卷。科研人员应当抓住这一契机,积极参与到数据共享的行列中去,为推动科学的发展贡献自己的力量。在这条道路上,我们需要的是开放、合作与创新,唯有如此,才能开创更美好的科研未来。