近年来,随着天文学技术的飞速发展,宇宙的奥秘逐渐被揭开。尤其是NASA的詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)投入使用之后,人类对于宇宙的认知进入了一个崭新的阶段。最新的研究聚焦于那些在宇宙近邻进行合并的发光红外星系,揭示出了无比庞大且密集的恒星形成团块,远超银河系内的同类结构。这些发现不仅让科学家得以一窥百亿年前宇宙的星系演化,也预示着我们的银河系在未来数十亿年中可能迎来的剧烈变化。 红外明亮星系(Luminous Infrared Galaxies,简称LIRGs)和超红外明亮星系(Ultra-Luminous Infrared Galaxies,ULIRGs)是研究者重点关注的对象。这类星系通常距离地球不超过十三亿光年(约400百万秒差距),在本地宇宙中数量稀少,约有两百余个被记录。

与拥有规则旋臂结构的银河系不同,LIRGs和ULIRGs处于持续的合并过程中,呈现出双核结构或引力拉伸形成的长尾迹象。而最引人注目的特点是它们拥有密集且巨大的恒星形成“团块”,远远超过未处于合并状态的星系中恒星形成区的规模。 这些星系中的恒星团块往往汇聚着数百万颗太阳质量的恒星,形成“星工厂”的规模令人震撼。简单来说,一块区域内的恒星形成率可达到银河系中单个最大团块的数千倍。相比之下,银河系中最大的恒星形成团块质量约为一千个太阳的质量,且平均每年形成一颗新星。合并过程中的星系因引力作用,气体密度剧增,从而激发了大量恒星形成活动,形成了这些罕见又庞大的恒星团块。

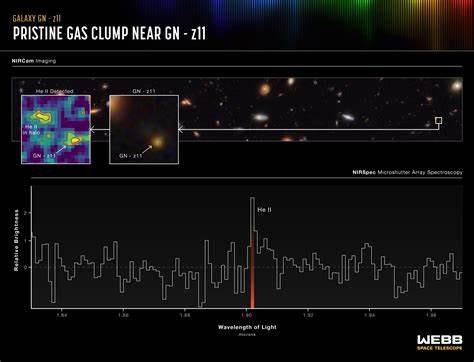

以往虽然哈勃空间望远镜已探测到早期宇宙中的恒星形成团块,但由于厚重宇宙尘埃的遮蔽,细节观测受限。詹姆斯·韦伯望远镜的红外观测优势突破了这一瓶颈,能够穿透尘埃层,提供更为清晰和详细的恒星形成区域图像,从而造就了更加完整的星系演化认知。詹姆斯·韦伯望远镜参与的“偌大巡天项目”——Great Observatories All-sky LIRG Survey(简称GOALS)整合了NASA斯皮策、哈勃、钱德拉和GALEX多个太空望远镜的观测数据,对本地宇宙200多个高红外亮度星系进行了全面调研。该项目执行时间从2023年10月到2024年9月,是迄今唯一一次如此系统和深度的红外星系调查。 调查结果印证了超级计算机模拟的星系演化模型:常见的迪斯克星系(如银河系)拥有较少且相对较小的恒星团块,星星大多在小型团块中形成,而合并星系则拥有更多、更大且更为聚集的恒星团块,恒星形成主要集中于这些巨型团块中。观测反映出,随着宇宙的膨胀及星系演变,星系的结构从早期频繁碰撞、混乱无序的状态逐渐走向稳定和演化成熟的旋臂结构。

研究人员表示,通过对本地宇宙中这些极端星系研读,我们得以窥见十亿年前宇宙的历史,理解早期宇宙为何充满激烈碰撞和剧烈恒星形成。这种“时光机”机制为人类揭示宇宙史上的星系形成和演变过程提供了难得的天然实验室。 更重要的是,这项研究不仅回顾了宇宙的过去,还展望了银河系的未来。在数十亿年之后,银河系将与邻近的仙女座星系发生碰撞。这场宇宙中的“巨型合并”极有可能激活银河系内的星际气体,形成大量巨型恒星团块,引发新一轮炽热的恒星诞生活动。 届时,仙女座星系靠近并推动星际介质压力升高,将使银河系内形成的星团质量和数量显著提升,或许会重塑整个银河系的面貌。

这不仅是天文学研究的重大课题,也将帮助科学家预测宇宙未来的演进趋势。 此次发现的巨型恒星团块揭示了宇宙早期星系合并的激烈场景及其对星系成长的深远影响。尤其是在红外波段的观测能力,使我们能够透视尘埃遮挡,深入理解星系结构的内部物理机制。NASA詹姆斯·韦伯望远镜的先进设备和多波段合作观测极大丰富了我们关于星系演化阶段的知识体系,为宇宙演化史增添重要篇章。 本地宇宙中的LIRGs和ULIRGs作为早期宇宙星系合并的活化石,提供了对大规模星形成活动的直观理解,成为研究宇宙结构形成和星系动力学变化的关键。天文学家借此判断宇宙从混乱走向成熟的轨迹,以及恒星诞生环境和星系形成机制的演变。

未来,随着詹姆斯·韦伯望远镜和其他高精度天文设备的不断投入使用,研究团队将展开更深层的星系动力学和恒星形成机制调查,力求揭示合并星系的更多细节,探索宇宙中的星系合并频率和演化路径。此外,这些研究成果也将推动使用大规模计算机模拟,更加精确地重现星系碰撞过程和恒星团块形成的物理条件。 总而言之,NASA詹姆斯·韦伯望远镜对巨型恒星团块的发现不仅改变了传统恒星形成区的认知,也为揭示从宇宙大爆炸后的初期星系群体到现代银河系的演化历史架起桥梁。通过持续观测和深入研究,科学家们正步入一个前所未有的宇宙探索新时代,揭示隐藏在星系碰撞和尘埃背后的恒星诞生神秘景象。随着对本地宇宙极端星系现象的解读不断深化,人类将更加清晰地理解宇宙的成长轨迹、恒星诞生的本质以及银河系的未来命运。这一切,都离不开詹姆斯·韦伯望远镜和NASA多观测平台的协同努力,助力人类窥探宇宙深处,解读银河坍塌与星团激荡的壮丽图景。

。