在全球经济快速发展的背景下,劳动者的工作压力与日俱增,尤其是在高强度的行业中,如金融、科技等。近来,美国金融行业中的“全夜工作”(Allnighten)现象已经引起了广泛关注,年轻银行家常常需要无休止地加班组合,以致于身心疲惫,甚至出现了心理健康危机。为了应对这一问题,美国一些银行开始推行“80小时工作限制”政策,旨在从制度层面缓解员工的工作压力,减少职业倦怠(Burnout)现象的出现。 随着“全夜工作”这个新词的流行,越来越多的年轻人意识到这种工作方式的危害。在金融行业,尤其是投资银行的新人们,由于工作时间长和任务繁重,往往需要在极度疲惫的情况下继续工作,甚至牺牲自己的睡眠时间。这种情况不仅影响了他们的工作表现,也对身心健康产生了不可逆转的影响。

长时间的高强度工作使他们面临着诸如焦虑、抑郁等心理健康问题,这些问题的出现不仅令个人感到痛苦,也影响了整个团队的工作氛围和效率。 为了扭转这一趋势,一些银行管理层意识到必须采取措施来保护员工的身心健康。推出“80小时工作限制”政策,即员工每周的工作时间不得超过80小时,成为一项重要尝试。该政策的出台虽然是一个积极的信号,但在实施过程中仍面临诸多挑战。 首先,许多员工对于这种限制心存担忧。他们害怕这会影响自己的职业发展和晋升机会,在竞争激烈的环境中,表现优秀与否常常与加班时间挂钩。

银行界的文化往往鼓励员工牺牲个人时间来换取业绩,而不是关注工作效率和合理安排。这导致了即使在有政策限制的情况下,很多员工仍然会选择自愿加班,从而使政策的效果大打折扣。 其次,一些管理层对于这一政策的真正落实存在较大分歧。虽然政策已经出台,但很多高管在具体执行上持保留态度。他们认为,工作强度的控制可能会影响业绩,因此在界定“必要工作时长”之时,往往会采取模糊的方式来规避责任。这种割裂的态度使得政策实施的效果受到质疑,实际上并未带来应有的变化。

不过,尽管面临挑战,此次政策的提出仍然引起了社会各界的热烈讨论。越来越多的人开始思考如何在高压的工作环境中保持心理健康,引发了关于工作与生活平衡的深刻反思。人们逐渐意识到,提升工作效率并不等于延长工作时间,而是要更好地利用每一小时,重视工作中的休息与放松。 在这场以“80小时工作限制”为核心的抗争中,除了金融行业,其他行业同样面临着类似问题。工作过度导致的心理健康问题已经成为社会发展的隐忧。特别是在新冠疫情后,很多行业的员工面临转型、裁员、客户流失等压力,导致职业倦怠现象更加普遍。

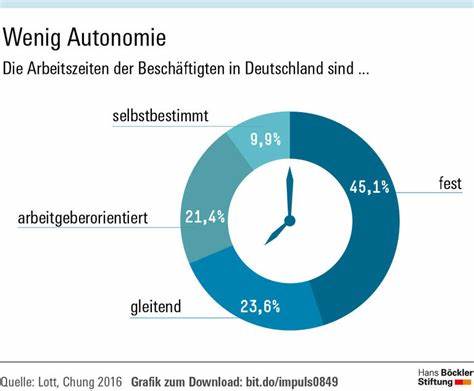

因此,多个国家也开始积极探索相应的政策,提供更多的心理健康支持和职业发展指南。 例如,在一些国家,政府已经采取措施,倡导企业采取弹性工作制、远程办公等方式,通过增强灵活性来帮助员工更好地平衡工作与生活。在欧洲,不少国家甚至考虑将每周工作时间缩短至30小时,旨在提高员工幸福感和工作效率,让工作真正服务于生活,而不是让生活围绕工作转动。 此外,企业文化也亟待转变。企业需要树立以人为本的理念,关注员工的整体发展与心理健康。更多的企业开始引入专业的心理辅导,提供减压活动,鼓励员工在工作中合理休息,从而促进身心健康。

然而,要实现这些转变并非易事,尤其是在传统的行业中,根深蒂固的加班文化和业绩导向使得这一过程充满挑战。管理层需要意识到,员工的健康和幸福感不仅直接影响到工作表现,还有助于提升企业的整体竞争力。 在这场关于劳动时间的斗争中,我们看到了一种新兴的趋势,即未来的工作模式将越来越趋向于灵活化与人性化。政策的制定者、企业管理者以及员工本身都应该共同努力,建立一个更加健康和可持续的工作环境。只有这样,才能最终实现工作的价值与生活的价值的和谐统一,让每一个在职场奋斗的人都能在繁忙的工作中找到属于自己的平衡点,享受到生活的美好。