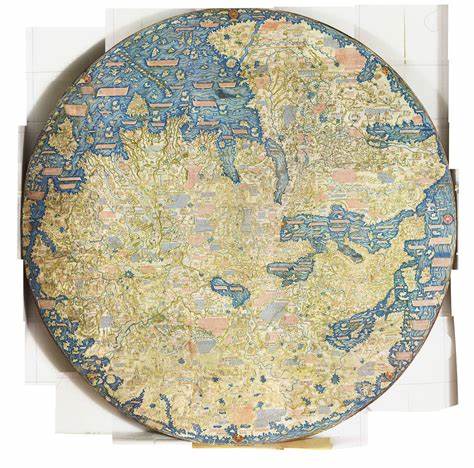

在地理学史上,有一幅地图既保留了中世纪的图式传统,又向近代科学观察迈出重要一步,它就是弗拉·毛罗(Fra Mauro)于1460年绘制的世界地图。作为文艺复兴前夜最重要的世界图之一,弗拉·毛罗地图融合了欧洲、阿拉伯与亚洲航海者的见闻,用图文并茂的方式呈现了当时已知世界的复杂面貌。研究这幅地图,不只是回顾一件历史文物,更是在追寻一个时代如何通过信息整合与批判性判断,逐步建立更接近真实的世界认知。 弗拉·毛罗是一位在威尼斯修道院工作的卡马多勒会修士,长期接触商人和航海者带回的第一手情报。他的世界地图完成于1460年8月26日,地图本身为大幅圆形绘图,直径接近两米,绘于皮羊皮纸上,色彩与注释丰富。地图现藏于威尼斯的国家图书馆(Biblioteca Nazionale Marciana),为研究中世纪晚期至文艺复兴早期的地理思想提供了宝贵资料。

这幅地图最显著的特点之一是它的综合性和批判性。弗拉·毛罗并非简单地复刻古代权威如托勒密或阿拉伯地理学家的结论,他广泛采纳来自各种航海、商旅与传说的消息,并在地图边栏通过大量文字注释说明资料来源与判断理由。许多注释以威尼斯方言或拉丁化的意大利语书写,内容谈及航程、海流、风向、地名由来以及某些地区信息的可靠性评估。正是这种以注释为支撑的制图方法,使弗拉·毛罗地图成为一部兼具图像与文本的知识集合体。 在地理表现上,弗拉·毛罗的世界地图并非像现代地图那样以北方为上,而是以南方为上,这在当时并不罕见,但却更突出印度洋与非洲南端的信息。地图中对非洲南部海岸的描绘显示出对绕过非洲通往印度航路的期待与猜测,反映出葡萄牙人已经开始沿西非海岸向南探航的背景。

地图上对印度洋与亚洲沿岸的细致刻画,显示出贸易网络对知识传播的巨大影响。来自阿拉伯航海者、印度洋内的水手、以及来自亞洲遠征的旅人的信息被整合进一个连贯的空间图像。 弗拉·毛罗同时吸纳了像马可·波罗、尼科洛·德孔蒂等旅行者的记述,以及阿拉伯地理学家如伊德里西等人的资料。他并不盲从,而是将不同来源互相对照,指出哪些说法可信、哪些仍需谨慎接受。这种批判性综合使得他的地图在准确性和实用性上超越了许多同时代作品。地图上不仅标注大量地名,还绘有商队路线、港口说明、以及对某些海域危险的文字警示,因而具有明显的航海参考价值。

艺术与象征层面同样出色。弗拉·毛罗地图在许多地区绘有船只、象、怪兽与城市的图像,这些图像既装饰了地图,也传达了地理与文化信息。某些标记代表富饶或危险,某些插图则体现了当时人对异域的想象与传说。地图中央以地中海为核心,但其视野早已跨越欧洲,延伸到非洲南端、亚细亚内陆与东亚边缘。对中国、日本与东南亚的标注表明欧洲与亚洲信息交流的广度,而图上对"西印度群岛""齊伯蘭"等地名的记录,也反映出跨文化语言转换与地名传播的复杂过程。 学术界对弗拉·毛罗地图的评价集中在它作为过渡性作品的典范意义。

它既保留了中世纪"百科式地图"的叙事传统,又汲取了航海实践与实地报告,使制图逐步走向实证主义。正是在这样的知识环境下,地理学从宗教与权威话语的附庸,转向依赖观察、比较与验证的科学化方向。弗拉·毛罗本人在地图的题记中表现出的谦逊与求实精神,也说明了当时知识工作者在面对海量、时常矛盾的信息时,所采取的谨慎态度。 对于后世探险与制图的影响,弗拉·毛罗地图具有象征意义。虽然它并非直接导致某次具体航海的蓝图,但它展示的地理认知框架与航海情报网络,促成了欧洲人对全球海上通路的想象与实际追求。葡萄牙人与西欧的航海家在十五世纪后半叶和十六世纪初的远洋探险中,许多路线与目标与地图上所示的要点相呼应。

地图强调的非洲西南海岸与印度洋通行性,正是随后发现好望角并开辟欧洲至印度海路的历史前奏。 现代研究者通过文献对比、地理信息系统和历史气候学等方法,持续挖掘弗拉·毛罗地图中隐含的信息。地图上的某些地名与注释被用来重建中世纪晚期的贸易路线和跨文化交流路径,而地图的颜料、纸质材料和绘制技术也为艺术史和保存学提供了重要线索。博物馆与研究机构对地图的数字化与高分辨率扫描,使得全球学者可以更便捷地检索注释内容并进行精细分析,推动对十五世纪世界观的深入理解。 参观现藏地点时,面对这幅色彩斑斓、注释繁多的古地图,很难不为那种兼容并包的知识态度所打动。弗拉·毛罗并非一位孤立的创作者,他是一个信息组织者,一个用地图讲述世界的叙事者。

通过把来自海洋与内陆、东方与西方的碎片化信息拼接成一幅总体图景,他把当时世界的复杂性以可读的形式呈现出来,为后来的地理发现奠定了认知基础。 总结来看,弗拉·毛罗1460年的世界地图不仅是中世纪晚期制图艺术的高峰,更是向现代地理学过渡的里程碑。它证明了在信息互通的时代,知识的进步依赖于多源信息的整合、对权威的审视以及以实证为基础的判断。无论对历史学家、地理学者还是对文化研究感兴趣的读者,重新阅读这幅地图都能获得关于全球联系如何形成、地理知识如何传播与变革的深刻启示。弗拉·毛罗的地图提醒我们,制图不只是绘制边界,更是建构世界理解的一种方式,那个时代的探路者们正是通过这样的图像,把一个更加相互关联的世界呈现在人类视野中。 。