在2025年,美国科学研究领域正面临前所未有的巨大挑战,科学事业遭遇了史上最严重的资金削减与人才流失,这一局面对美国乃至全球科研生态都带来了深远的影响。自二战以来,美国凭借对科研的巨大投入,成为全球科学、技术和医学领域的领军者。然而,当前的联邦预算削减、科研机构的关闭以及大规模裁员正威胁着这一辉煌历史,标志着美国科学可能迎来一次“灭绝级”的转变。 过去一个多世纪中,美国科学发展的成功,源于对基础研究的持续投入和跨国界的合作。无论是物理学、化学、天文学,还是生物医学与环境科学,美国科学家都在不断推动着前沿技术的发展和新知识的发现。特别是NASA、国家科学基金会(NSF)、环境保护局(EPA)等机构,不仅承担了大量科研项目的资金支持,也汇聚了全球顶尖的人才,确保了美国科学在国际上的领先地位。

然而2025年初,这种格局急剧改变。多个重要科研机构面临预算严重削减,已获得的基金遭撤销,奖学金和研究资助项目频频被取消,数以千计的科学工作者被解雇。更令人担忧的是,许多美国国内优质科研项目,包括地面和空间观测任务、基础科学研究,都处于被迫中止的边缘。像詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)这样的重量级项目,即便已临近发射,因缺乏资金支持同样面临巨大不确定性。 美国宇航局(NASA)科学部门的裁员已超过2500人,且要求更多自愿退休或进一步裁员,科学经费拟削减近一半。国家科学基金会办公场所被关闭,近1700个科研项目面临终止。

大量原本活跃的科研计划陷入停滞,造成了极为严重的人才断层。更令人揪心的是,年轻科学家和博士生项目的招生和资助大幅下降,他们的职业路径因缺乏资金支持而逐渐黯淡。 这一切不仅是科研资金和项目的断流,更是科学生态的崩溃。在美国天文协会2025年夏季会议中,科学家们的关注点不再是研究本身,而是如何挽救个人职涯、拯救濒临取消的科研任务、保障高校和研究所的持续运作。该会创历史先例,没有任何来自NASA或NSF的官方更新或声明,令人感受到科研管理层面临的巨大危机和决策空白。 美国科学环境的恶化与1930年代纳粹德国驱逐、迫害犹太科学家的历史惊人相似。

那时,德国科学界遭受沉重打击,数以百计的顶尖科学家被迫离开,该历史事件被视为“希特勒的礼物”,因其促进了英国、美国等国家科学实力的飞跃。如今,美国科学人才正经历类似的流失,只是此次“礼物”的收获者将是其他科学强国,包括欧洲、日本、加拿大和澳大利亚等。 多个国家已主动打造吸引流亡科学家的优惠措施。欧洲投资数十亿美元,设立专项资金吸引美国科研人才落户。法国推出专门项目支持被迫迁移的科学家。日本斥资百亿日元推动科研人才的引进,设立补助和奖学金。

加拿大和澳大利亚等国也积极欢迎美国科学家的加入,助力本土科研能力的提升与创新发展。 科学是一项全球事业,真理在任何国度都同样成立。知识的传播不受国界限制,也正因如此,国际合作成为科学进步的关键动力。许多跨国科研项目和观测计划都是基于合作的基础,包括国际空间站、多国共同开展的天文观测等,都充分展现了科学无国界的精神。美国科学人才的大量外流,也将促进这些人才与新国家和机构的融合,推动全球科研格局的重构。 受到威胁的科学计划不止是人员流失,还包括多个高价值项目的命运悬于一线。

例如,大型地基太阳观测望远镜DKIST和世界顶级的钱德拉X射线天文台面临停运。新一代天文旗舰——南希·格雷斯·罗曼望远镜(Nancy Grace Roman Telescope)虽然建设完成,却因为资金不足被迫暂停发射计划。空间重力波探测器LISA的资金支持也被提议取消,这将错失探测新型宇宙引力波事件的重要机会。 在科研出版领域,美国政府对世界著名的Springer Nature等科学出版商的订阅取消,也体现出当前对科研开放环境的冲击与关闭。这种做法与三四十年代纳粹德国限制科学出版物的政策形成令人不安的历史呼应,进一步削弱了科研资讯的流通与学术交流。 尽管遭遇巨大挑战,依然存在积极的“Plan B”方案,即科学家和科研项目向海外转移,寻求在支持更为坚实的国家和地区继续发展。

将科研仪器及设备赠送或转让给其他国家,远程操控运行空间望远镜、多国联合运营等都成为可能的选择。这类国际合作不仅能挽救庞大投资、保留科研成果,也能促进全球科学网络的深化。 新兴的发展中国家和一些发达国家正试图搭建新的科研生态,增加科研人才和基础设施的投入,力求在未来科技竞争中占有一席之地。欧洲南方天文台、国家天文台(日本)等机构在地面观测方面实力不俗,加拿大航天局、欧洲航天局和日本宇宙航空研究开发机构虽规模小于NASA,但在技术与项目管理上已具备相当能力,能够承接部分被美国放弃的科研任务。 美国科学传统上依赖于联邦财政的稳定资助,但如今却在监管、政策层面遭遇极限考验。高质量的科研舍本逐末、核心技术研发项目被搁置,科研人员被大面积解雇,科研创新活力被极大削弱。

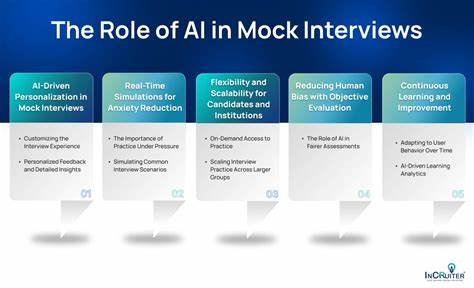

长期以往,美国在未来全球科技格局中的领导力恐将被削弱,科学创新的“黄金时代”也可能因此告一段落。 此外,美国科学界也意识到必须强化公共意识、呼吁科学政策的改革和社会支持。“Plan A”主张通过政治参与、舆论引导、政策游说等传统方式争取资金恢复与科研环境改善,尽管这些努力重要,但面临前所未有的政治阻力,成效可能有限。因此,“Plan B”—即寻找国际合作与资源转移的道路,成为越来越多科学家的必然选择。 在全球化和科技迅猛发展的今天,科学创新离不开开放的生态系统和多元化的人才流动。美国若持续削减科学投入,不仅失去顶尖人才和科研项目,也将丧失由科研带来的经济增长和技术引领优势。

与此同时,其他国家的加速崛起将重塑全球知识生产和科技竞争格局,为科研资源和人才争夺掀起新一轮洗牌。 总的来看,美国在2025年面临的科学人才流失和科研项目终止危机,既是政策和资金层面的问题,更体现出社会对科学价值认识的深层次动摇。如何在保持科学独立性与开放性的同时,实现政策支持和资金投入的创新,是未来美国科学政策的核心课题。科技创新是国家竞争力的支柱,只有投入才有产出,只有支持才有突破。美国曾经的科技辉煌,绝非一蹴而就,而是数代科研人员和社会共同努力的结果。如今,正处在十字路口的美国科学必须迎来深刻的反思和转型,否则可能见证其辉煌时代的终结。

同时,这一局面的背后也为全球科学合作创造了新的机遇。科学无国界,人才无国界。美国科学人才的流向将助推其他国家科研实力的提升,全球科学格局将更加多极化和多元化。只有全球科学家和各国政策制定者携手合作,才能应对这一历史性变革带来的挑战,保障科学持续发展,推动人类走向知识的更高峰。