K2-18b是一颗位于距离地球约124光年的系外行星,因其位置处于恒星宜居带内,且具备大气层,长期以来被认为是寻找地外生命的理想候选之一。2025年初,科学家们借助詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST)的先进观测设备,宣布在K2-18b大气中探测到了可能与生命活动相关的气体信号,一时间引发全球天文学及公众的极大兴趣。剑桥大学发布的新闻稿更是称这是迄今为止发现地外生命最强有力的证据。然而,伴随着这项突破性发现,科学界内部也开始出现分歧和质疑声音,反映出现阶段对这类观测数据的解读尚存在不少挑战。特别是近期牛津大学的大气层研究者Jake Taylor针对原始数据进行了独立再分析,结果显示数据中的信号噪声过大,难以明确验证先前研究所声称的生命迹象存在。他采用了一种不预设任何分子种类的方法,对行星大气的透射光谱进行了模型无偏见的分析,发现数据表现更接近于一条平坦线,这意味着并未发现足以支持“生物标记”存在的明显特征。

这一发现引发了学界对于目前分析技术和数据解释标准的深入反思。Taylor的研究提醒我们,科学探索中不可盲目依赖模型假设,需尽量采用多种独立且客观的方法来验证关键发现。正如另一位著名行星大气学专家Laura Kreidberg所言,真正有说服力的探测结果应具备“模型无关性”,即无论采用何种分析假设,关键的气体信号都应清晰可辨。目前来看,这一期望尚未完全实现,K2-18b生命迹象的判定仍需更多证据支持。原始研究团队对此质疑持不同意见,Space Telescope Science Institute的Måns Holmberg指出,其团队采用的实际大气模型更为复杂且全面,统计显著性更高,Taylor所用方法过于简单,不能充分反映行星大气的复杂变化。而剑桥大学的Nikku Madhusudhan也表示,对方论文未能实质动摇他们的研究结果,反而体现出对重新分析门槛的偏低。

面对这番论战,我们看到科学研究本身的严谨与谦逊态度。Taylor强调,他的方法并非新颖,而是早在多颗系外行星大气成分探测中被广泛使用且验证有效的“第一步”分析手段,包括多次成功检测水蒸气和二氧化碳等分子。此次争议并非否定原数据的重要性,而是凸显科学家应当对复杂数据持开放而谨慎的态度,更加重视后续观测及多方验证的必要性。K2-18b事件再次提醒了公众与科学传播者,探索地外生命并非一蹴而就,科学结论需建立在反复验证与充分证据基础上。正如约翰霍普金斯大学应用物理实验室的Kevin Stevenson所言,“对科学交流尤其敏感的话题——例如寻找地外生命——需保持通讯的谨慎与诚信”,防止过度炒作带来的负面影响及公众信任的丧失。未来数周更完整的JWST数据将公开,有望吸引更多研究团队入场进行深入分析,为争议提供更多线索。

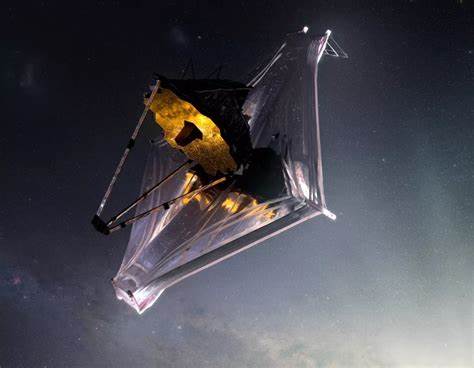

作为天文学领域最尖端的工具之一,詹姆斯·韦伯太空望远镜正推动我们前所未有地逼近对远方行星大气的真实认识。除了K2-18b,未来还有更多目标会被逐一探测,助力揭示宇宙中生命存在的可能性和分布模式。科学界正经历从初步发现到稳固证据积累的关键转变期,需要更先进的模型、更高精度的观测以及全球协作。任何单一的重大发现都不应脱离学术审慎的框架,而需要持续打磨,兼具创新与怀疑的精神。在技术迅猛发展的驱动下,遥远星球上的气体分子不再是无法触及的谜题,而是即将逐步绘制的生命线索图谱。K2-18b争议展示了在人类探索宇宙生命道路上的复杂性与不确定性,同时彰显出科学精神的力量——唯有通过不断质疑、反复验证,才能趋近真相。

正因如此,围绕K2-18b的研究还远未结束,未来将有更多目光聚焦于这颗神秘的“外星世界”,期待或许就在不远的将来,科学家们能揭开生命的宇宙秘密,回答人类对自身存在的深刻追问。