近年来,大型语言模型(Large Language Models,简称LLMs)凭借其惊人的自然语言理解和生成能力,迅速成为人工智能领域的焦点。这些模型不仅在语言翻译、文本生成、问题回答等任务中表现卓越,更展现出某些意料之外的新能力,令科学家们对其智能本质产生了浓厚兴趣。理解这些新能力产生的根源,有助于推动人工智能技术的进一步发展和应用。复杂系统科学中的“涌现”理论为此提供了一个独特而深刻的视角。涌现指的是复杂系统中多体组成部分的相互作用产生了超越单一组成部分性质的新特征或行为,也就是说整体展现出了新的层次和维度的性质。这个概念源自物理学家菲利普·安德森提出的“多即不同”(More is Different),即整体的性质不能简单地从部分性质直接推导,而是产生了新颖且复杂的行为。

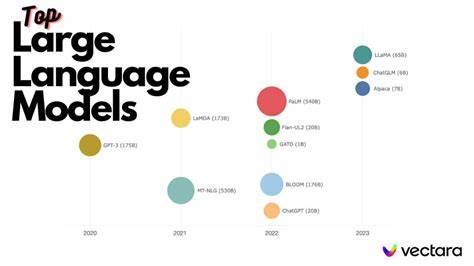

在大型语言模型的背景下,成百上千亿的参数相互作用形成了高度非线性的语义和认知结构,从中自发涌现出某些模型能力,这些能力并非由设计者直接植入,而是通过训练过程自然引发。例如,在一些测试中,LLMs展现出了理解隐喻、推理和逻辑推导的能力,这些能力在较小规模模型中几乎看不到。涌现现象体现了“少即多”(Less is More)的理念,即通过高效利用模型的内在能力,以更少的人工设计,实现更广泛、更深层的智能表现。大型语言模型通过对海量数据的学习,将潜藏在数据中的语义关系和模式抽象成低维度的有效表达,这种表达方式类似于复杂系统中从高维机制到低维有效变量的转化,使模型在处理任务时更加高效和精准。基于复杂系统理论,研究者尝试从多个角度量化涌现能力。首先是能力的阶段性突然跃迁,也就是说随着模型参数规模或训练数据的增加,某些新能力在阈值点出现,显示出非线性跳变的特征。

其次是多尺度特征的形成,不同层次的表示协同工作,实现了从词语层到语境层再到推理推断层的逐步复杂化。再次是模型泛化能力的提升,使其能在未曾见过的任务上表现出创新性的解答。面对这些现象,学术界聚焦于探讨大型语言模型是否真正具备“智能”,还是仅仅通过统计模式匹配和表征变换实现的功能。复杂系统视角认为,智能应被视为涌现的产物,由众多简单单元的动态交互而生。大型语言模型显示出部分智能涌现的特征,尤其是在基于上下文理解与生成方面,并通过高效压缩和重构信息结构,展现了表面之外的认知能力。然而,目前的模型仍然缺乏完整的自我意识、因果推理和情境理解能力,其智能更多表现为浅层的统计学习与模式识别,尚未达到真正的自主认知水平。

未来,结合复杂系统理论的研究可以指导模型架构的优化,引入多模态、多任务及跨领域的动态交互机制,推动从单一语言表达向真正意义上的智能系统转变。与此同时,涌现理论也为解释人工智能系统中的不可预见现象提供了科学基础,帮助开发者更好地把握训练过程中的关键变量和阶段,避免模型失控或不可控的行为。从应用角度看,理解和利用涌现能力对于推动自然语言处理技术在医疗、金融、教育、法律等多个领域的实际应用具有重要意义。大型语言模型能够基于有限信息生成高质量内容、辅助决策并适应复杂多变的场景,提高生产效率,促进社会信息流通与智能服务升级。总结来看,大型语言模型中的涌现现象是人工智能发展中的关键物理和认知机制,复杂系统视角为我们提供了洞察这种现象的有力工具。系统的非线性特征、多层级交互、阈值效应和有效信息压缩是推动现代语言模型走向更高智能水平的核心要素。

随着研究的深入,理解涌现如何助力智能诞生,将助力人类开启更加智能、便捷和创造力丰富的数字未来。