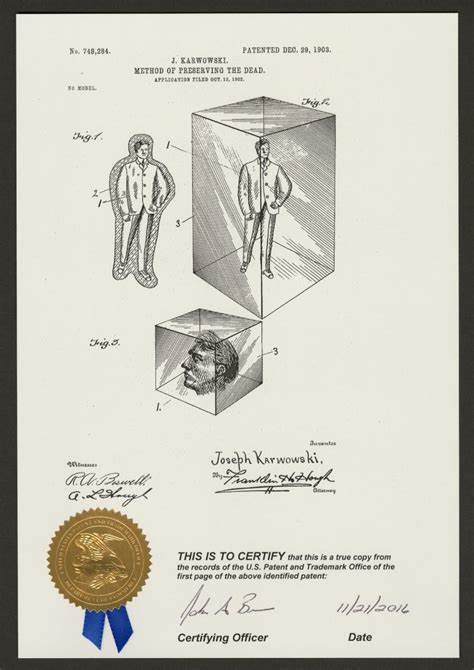

在历史的长河中,人类对生命终结后的身体保存充满了各种探索与创新。1903年,俄罗斯出生的发明家约瑟夫·卡罗夫斯基(Joseph Karwowski)在美国纽约赫基默提出了一项极具争议和创新性的遗体保存方法。他申请了一项名为“保存死亡方法”的专利,提出通过将遗体悬浮并封存在透明玻璃方块中,以期达到永久保存的效果。这一极具未来感的构想不仅引发了当时的关注,也为现代遗体保存技术提供了不同维度的思考。卡罗夫斯基的方案标志着20世纪初期围绕死亡及遗体处理传统的颠覆尝试,是人类抗拒死亡腐烂自然过程的又一创新表现。 在当时的美国,防腐和墓葬行业已经发展出包括遗体防腐剂注射和密封棺材等多种手段,重点在于减缓遗体腐坏,提供所谓的“永恒安息”。

然而,卡罗夫斯基的玻璃封存法则提出了一种截然不同的视觉和技术路径。该方法主要依赖于两种材料:首先用水玻璃,也称为硅酸钠液体,对遗体进行浸渍,这种物质具有极强的封闭和防腐特性,因此被广泛用作食品保鲜或对蛋壳的密封处理。完成浸泡和干燥后,遗体将被覆盖一层熔融玻璃,经过冷却形成透明的玻璃方块,整个过程完成后,遗体被认为能在“完美且生动的状态”中长期保存。 虽然卡罗夫斯基的专利中附带了详细的步骤说明和插图,现实操作却面临诸多技术障碍。首先,遗体经过水玻璃溶液浸渍后的外观会因脱水和紧缩而失去自然形态。其次,熔融玻璃的高温对有机体的破坏极大,难以保证遗体的“生动”外貌。

不过当时工业技术尚未成熟,这些问题尚未被充分认识,卡罗夫斯基的构想主要展示了勇于突破传统的实验精神,但没有成功的样本问世。20世纪初期的科学杂志《科学美国人》甚至以调侃的口吻指出,采用这种方法保存的遗体或许可以用作花园雕塑,而头颅则可能变成书桌上的镇纸或门挡,体现了当时对这一方法实用性持怀疑态度的普遍看法。 这项专利如今收藏于纽约康宁玻璃博物馆(Corning Museum of Glass)的拉科图书馆(Rakow Library),成为探讨玻璃艺术与文化历史的重要文献。著名玻璃艺术家凯特林·海德(Caitlin Hyde)在她为康宁博物馆撰写的博客“玻璃与死亡”中进一步分析了卡罗夫斯基的构想。她指出,尽管水玻璃具有吸湿和密封特质,但将活体或遗体包裹于高温玻璃中,几乎不可能避免损害遗体组织,也难以保持其“自然且逼真的”视觉效果。正因如此,卡罗夫斯基的发明虽具前瞻意义,却从未被实际应用,也未能改变当时的殡葬习俗。

历史上,类似以玻璃为介质保存遗体或遗物的尝试并不少见。传说亚历山大大帝曾被置于玻璃棺材中,尽管这点存疑,玻璃棺木在19和20世纪早期美国却真实存在。例如俄克拉荷马州阿达市的美国玻璃棺材公司就生产过玻璃棺,用以保护埋葬中的尸体免受腐蚀和环境影响。这些玻璃棺材的设计目的是防止水分侵入和延缓尸体腐败,而非展示遗体的状态。目前,仅存两具这种大尺寸玻璃棺材,收藏于全国殡葬历史博物馆(National Museum of Funeral History),作为特殊殡葬文化遗产的见证。 卡罗夫斯基和美国玻璃棺材公司的创新,正处于19世纪末20世纪初殡葬技术和文化观念变革的浪潮中。

此前,密封的防腐棺材例如1858年获得专利的铸铁木乃伊棺材已在市场上推广,强调其“气密性”以防止细菌和气体的扩散。然而,学术研究早已表明,尸体腐败的根源在于体内自身细胞酶的自溶作用(自体消化),即使外界的空气被隔绝,体内酶和细菌仍会分解组织,产生气体和压力,导致诸如棺材膨胀甚至爆炸的危险。1848年芝加哥新闻报道过一次铸铁棺材因气体膨胀爆炸的事故,生动揭示了空气密闭保存尸体的弊端。 二十世纪三十年代,有专利甚至提出将遗体电镀成雕像,从而将死者转化为家族传家宝。尽管这些疯狂设想未被广泛采纳,却反映出人类对抗死亡不可避免腐败的深刻焦虑和文化话语。卡罗夫斯基的玻璃方块保存方法亦是这种文化心态的典型体现——既渴望突破传统丧葬方式,又试图以科技实现永恒的生命定格。

从现代视角看,卡罗夫斯基的方案具备一定的科幻色彩,但其中对材料科学的应用尝试及对死亡观念的质疑给予当今生物保存和纪念方式启示。随着现代低温冷冻技术和数字化纪念方式的兴起,传统的遗体保存方法正经历深层变革。玻璃这一象征透明与纯净的材料,也因其物理性质和艺术美感,依旧在当代丧葬用品设计及纪念艺术中被赋予新生命。 康宁玻璃博物馆的“奇趣与惊奇:拉科图书馆意外发现展”持续展示了卡罗夫斯基专利和其他相关藏品,吸引公众去重新思考生命与死亡的关系。展览通过珍贵的历史文献和实物,记录了人类历史上独特的保护尸体的创新轨迹,提供了独到的文化解读和艺术反思。对于想要理解人类面对终极话题时,如何以科技与艺术构筑心理防御和纪念方式的读者而言,无疑具有深刻意义。

总体而言,1903年卡罗夫斯基的玻璃方块遗体保存方案,是对死亡最深层恐惧的一次大胆回应。它在科学限制和时代观念的夹缝中展现出人类对生命尊严与永恒的美好期盼。虽然未能实现却激发了后续无数关于遗体保护和纪念方式的探索,成为殡葬文化史上一段耐人寻味的传奇。