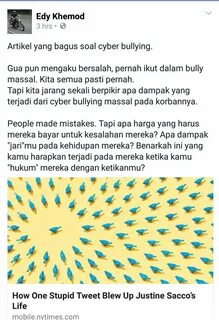

在2013年12月的一天,一条看似无关紧要的推文改变了Justine Sacco的生活。作为一名公关经理,她原本可以享受自己在南非的假期,却因为一条不当的推文一夜之间成为了国际媒体的焦点,承受着铺天盖地的负面舆论。这一事件引发的讨论,不仅让人们反思社交媒体时代的言论自由,也揭示了互联网舆论的巨大力量。 Justine在启程前往南非时,发布了这样一条推文:“去南非了,要是没有遇到艾滋病就好了。”这条推文显然是出于不敏感的幽默,但在瞬息万变的社交媒体环境中,她的文字迅速被解读为种族歧视和对非洲的偏见。数小时内,这条推文就被无数网友转载、评论,甚至被媒体报导。

Sacco在飞机上飞往南非的奇妙旅程,成为了她人生的转折点。 当Sacco抵达南非时,她发觉事情已经变得不可收拾。舆论不仅针对她的推文,更波及到她的职业生涯。作为一名公关人士,她所工作的公司也受到了巨大的压力,最终在事件发酵后宣布与她解除合同。Sacco的个人生活同样受到影响,朋友、家人和社交网络上的人们纷纷与她保持距离。 这一事件不仅是Sacco个人的悲剧,更是对社交媒体时代谴责与审判的一个缩影。

在当今社交网络上,言论的传播速度之快超乎想象。成千上万的网络用户在没有进一步了解真相的情况下,迅速对Sacco进行攻击。这一现象引起了人们对网络猎巫和过度反应的讨论。为何一句话可以在瞬间毁掉一个人的职业和个人生活?这或许是每一个社交媒体用户都应该思考的问题。 此外,Sacco事件还揭示了社交媒体在塑造大众舆论时的复杂性。在许多人看来,Sacco的推文表达了对非洲和艾滋病的无知与偏见。

然而,舆论的反应是否过于激烈,不禁让人反思“网络正义”的含义。大众在社交媒体上的迅速反应是否具备必要性和合理性?当一个人的言辞成为舆论攻击的对象时,我们是否应该先考虑该言辞的语境和背后的意图? 事件过后,Justine Sacco不得不面对自己的生活被完全改变的现实。她在经历了无尽的网络暴力后,选择了沉默,试图从这场地震般的风波中恢复过来。尽管她在持续的压力下发表评论,试图解释自己的初衷,但这一切都已为时已晚。舆论的洪流不再允许她有翻身的机会。 这一事件也在某种程度上改变了公众对社交媒体的看法。

在过去的几年中,社交媒体被视为一个自由表达的平台,而现在,越来越多的人意识到这一平台可能成为发起网络骚扰和审判的温床。Sacco的故事提醒人们,言论自由并不意味着我们能随意伤害他人,而是需要更多地考虑自己的言辞和行为所带来的影响。 Sacco事件之后,许多公司和个人在发布社交媒体内容时开始更加谨慎。他们意识到一时的“幽默”可能会引发难以控制的后果,进而影响到事业与生活。随着社交媒体的发展,公众对网络舆论的反思也愈加深入,许多机构开始推行社交媒体使用指南,以教育用户如何在网络上保持敏感与尊重。 回顾Justine Sacco的故事,这是一个关于责任、后果和舆论审判的复杂案例。

社交媒体让每个人都能发声,但也让每个人都可能成为舆论的牺牲品。在这个信息快速传播的时代,我们不仅要自由地表达自己的观点,更要对我们的言论负责。同样,公众在追逐真相和正义的同时,是否也能给他人留有一丝反思与改过的机会? 如今,Justine Sacco试图重建她的生活,努力走出舆论的阴霾。尽管她的职业生涯遭到重创,但她在社交媒体上的经历也让她成长为一个勇敢面对现实的人。她成为了社交媒体责任的倡导者,鼓励人们在表达意见时更加谨慎,思考言语所带来的伤害与影响。 在这个数字化快速发展的时代,Justine Sacco的故事作为一个警示,提醒我们在用社交媒体表达自己时,应更加注意我们的言辞与其可能引发的后果。

每一次的发声都可能成为未来故事的开端,不论是好的还是坏的,我们都无法预见,所以适度与尊重永远是交流的基石。

![在《Evil》的最终季中,克里斯汀即将迎来新生,这一惊人的消息与[剧透]有关。节目制作人详细介绍了这一令人兴奋的情节转折,为最终季增添了更多悬念与期待。](/images/13026F0C-8B20-479C-AFB9-28415DB25355)