近年来,随着互联网和数字金融技术的飞速发展,跨国网络诈骗案件呈现爆炸式增长,令全球金融体系和普通民众深受其害。尤其在美国市场,来自海外的诈骗集团通过巧妙操作和隐蔽手段,频繁利用美国本土银行账户作为资金转移和洗钱的中间环节,从而非法掠夺美国消费者的财富。这不仅反映出跨境诈骗的复杂性,也暴露了美国银行系统在防范大规模欺诈时存在的监管与操作漏洞。现今,采用“养猪宰猪”模式的诈骗手法尤为猖獗,这类骗局通常由亚洲的犯罪网络主导,每年涉案金额高达数百亿美元,受害人遍布全球。所谓“养猪宰猪”骗局,起源于诈骗者“养肥”受害者,即通过虚假投资项目或虚拟交易平台,诱使受骗者不断追加资金,当积累到一定数额后,诈骗集团便将所有资金卷走,令受害者损失惨重。由于设备和区域的限制,这些诈骗集团大多隐藏在柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚国家如同监狱般的基地中,形成严密的犯罪网络。

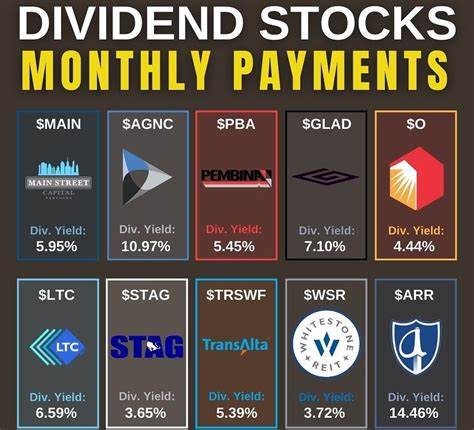

诈骗操作过程依赖多个步骤,其中关键环节便涉及将受害者通过传统银行账户汇出的资金转换成数字货币,从而绕过国际监管,轻松实现资金跨境转移和洗钱。令人震惊的是,美国银行体系被诈骗分子广泛利用,诈骗团伙不仅能够轻松租借或伪造美国银行账户,将受害人款项成功转入账户,再通过加密货币渠道转出,实现复杂的资金链隐蔽转移。诈骗团伙通过社交媒体和加密通讯软件,如Telegram等平台,公开甚至暗中推广银行卡出租业务,提供包括花旗、摩根大通、美国银行、PNC等大型银行的账户,助长非法资金流动。他们通过“汽车车队”这一隐晦俗语称呼银行卡账户,体现出这些账户在整个洗钱链条上的“运输工具”作用。这些账户往往以虚假身份快速开设,许多账户无法经过严格的实名验证,部分账户甚至关联同一个地址或虚假企业,反映出银行在账户审核流程中的疏漏。例如,美国波士顿一家卡车维修公司“米德尔塞克斯”竟被骗子利用其公司名称和联邦税号在线开立银行账户,成为诈骗资金的中转站,令公司蒙受名誉和法律风险。

该案例中的受害者,像“凯文”这样的普通美国人,在网络社交及投资平台遇见所谓的“投资高手”,经过精心设计的交互后,深陷亿元虚拟资产“盈利”幻象,不断追加巨额资金。在将钱款汇入表面合法银行账户后,却发现无法提现且账户被冻结,最终痛失毕生积蓄。更令人担忧的是,即使受害者意识到被骗并迅速联系银行,追回资金往往困难重重。银行跨行协作不足,加之现行规章不强制银行必须返还客户被骗资金,使得资金冻结和转移成为诈骗分子的保护伞。美国银行受监管法如《银行保密法》虽要求制定客户识别和异常交易报告制度,但规则设计宽松,银行自行决定风险控制力度,导致各机构对可疑账户的调查措施千差万别。一些银行为了效率和利润,往往在开户环节降低审核门槛,甚至无视身份核查,助长骗子轻松获取银行账户的可能。

诈骗集团还利用在美国落地生活的中国移民作为“中间人”开设多个银行账户,将巨额资金在账户之间流转,从而规避银行监控。因受害者资金最终转化为加密货币,使监管部门在追踪资金来源、归属及去向时遇到巨大阻碍。此外,柬埔寨等地则兴起了以赌场酒店为中心的诈骗集散地,诈骗操作如同股票交易所一般,工作人员负责撮合诈骗分子和银行账户供应者,形成庞大的线上资金流动市场。这一生态链不仅包含诈骗资金的收集和转移,还吸引了跨国犯罪集团、洗钱网络乃至恐怖融资的参与。国际合作和执法行动不断开展,美国联邦调查局、特工署陆续逮捕和起诉多名涉案人员,但由于诈骗链条复杂且跨境法规差异大,彻底根除仍面临重重困难。与此同时,受害者维权之路崎岖,许多受害者发起诉讼,控告银行未尽审核义务或反洗钱措施不力,但成功案例甚少。

法律专家指出,银行只有在被证明明知或应知诈骗行为的情况下,才可能承担赔偿责任,现实中举证成本高昂。面对日益升级的诈骗手段,美国监管机构和银行业越来越认识到行业内部信息共享的紧迫性。其他国家如英国和澳大利亚已采取更为严格的法规,要求银行之间共享可疑账户信息并赔偿被诈骗客户。美国尚未建立类似系统,导致银行间信息壁垒巨大,便于犯罪团伙钻空子。专家呼吁尽快改革美国反洗钱和反诈监管体系,借鉴国际经验,加大金融科技辅助审查力度,强化账户开户实名制和交易实时监控,推动跨行业合作,共同打击诈骗行为。消费者自身也必须提高警惕,警惕来自社交网络的所谓投资推荐,尤其是要求向陌生账户汇款或无法提供透明交易记录的平台。

务必核实账户归属,多加咨询贷款和金融专业人士,避免陷入“高回报低风险”骗局。金融机构需进一步强化员工培训、优化风险识别技术,并主动配合执法部门查处可疑账户。总之,跨国诈骗利用美国银行体系进行大规模资金洗钱,体现出全球化金融安全的复杂挑战。只有政府、银行业界及公众联合行动,完善防范机制,提升监管效能,才有望遏制诈骗猖獗,保障金融市场和普通民众的利益安全。随着法律法规的不断完善和科技手段的广泛应用,打击跨境网络诈骗将迎来更多机遇与突破,保障美国社会的经济安全和社会信任将更为可期。