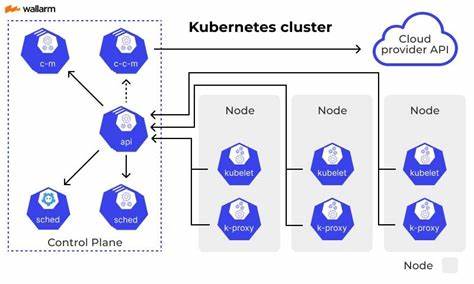

Kubernetes从诞生之初到如今已然成为云原生时代的核心支柱,见证了容器技术从实验室走向生产环境的历程。十年前,这一开创性的项目以“舵手”的姿态引领整个行业进入了一个以声明式管理、自动扩展和弹性恢复为特征的新纪元。随着技术的不断演进,围绕Kubernetes的生态系统也日趋丰富,各类工具与插件层出不穷,极大地推动了容器编排的普及和成熟。然而,技术发展的同时,也暴露了一些不足与挑战,促使业界对于Kubernetes 2.0的构想与探讨愈发热烈。本文将围绕如何打造下一代Kubernetes,分析其应如何改进配置管理、数据存储、包管理系统和网络架构,推动该开源项目更好地适应未来技术环境与用户需求。首先,Kubernetes所采用的YAML配置语言虽入门门槛较低且易读,但其自身存在诸多缺陷。

YAML的缩进敏感导致配置文件极易出错,诸如“挪威问题”等类型转换的隐式处理更是对用户体验造成困扰。相比之下,HCL(HashiCorp Configuration Language)以其类型安全、表达能力丰富以及强验证机制,成为Terraform等基础设施即代码工具的首选语言。采用HCL作为Kubernetes的配置语言不仅能够减少因配置文件引发的故障,还能提升自动化和动态配置的能力。例如,HCL支持内置函数、条件判断及变量引用,极大丰富了配置表达能力。此外,面向未来的Kubernetes 2.0应允许组件如etcd的替换。尽管etcd作为Kubernetes当前的数据存储后端已运行稳健多年,但其资源消耗对小型集群和设备有限的环境并不友好。

借鉴Kine项目,将分布式数据库如dqlite纳入官方支持,可以实现轻量级且具备Raft一致性算法保障的存储方案,提升灵活性和可维护性。更换或扩展存储后端的能力,有助于Kubernetes适配更广泛的硬件环境,满足从边缘计算到大型数据中心的多样化要求。现有的Helm包管理工具虽为部署Kubernetes资源提供便利,但其模板语言复杂难用、依赖冲突难以处理、不支持跨命名空间管理等问题依旧显著。未来的Kubernetes 2.0应引入更原生、更强大的包管理系统,类似Linux生态中成熟的包管理工具,具备严格的依赖解析、语义版本支持、内置安全验证和生命周期管理。该系统不仅提升安全性,也简化了运维人员与开发者的使用流程,使得应用部署、升级及回滚更加可控和透明。此外,Kubernetes 2.0必须拥抱IPv6网络协议默认化趋势。

当前IPv4地址资源紧张,双栈甚至IPv6-only部署日益成为主流。将IPv6设置为默认网络方案,将简化集群内部复杂网络拓扑,减少NAT穿透等网络瓶颈,降低IP地址规划难度。内置对IPSec的支持也将加固集群内通信安全,保障数据传输过程中的机密性和完整性,为日益注重安全合规的企业提供强有力的支撑。Kubernetes的生态虽然开放,允许社区围绕核心功能构建插件和解决方案,但真正发挥巨大影响力的,是项目的默认设置。一个内置原生支持签名和验证的软件包系统,一个简洁而类型安全的配置语言,和可替换的存储后端,将深刻影响90%以上用户的实际操作体验。因而,Kubernetes 2.0的设计应充分考虑用户友好性、安全性及扩展性,推动容器技术从顶尖专家工具走向更广泛的开发者和运维人员的生产利器。

此外,Kubernetes 2.0还应加强对有状态应用的支持,内置完善的生命周期钩子和状态管理方案,在升级、备份、恢复等场景中实现更精细化的控制,降低运维复杂度。随着容器化应用规模不断扩大,微服务架构普及,依赖管理变得异常重要,一个强大的原生包管理与依赖机制将帮助企业避免版本冲突、依赖死锁等风险,提高整体稳定性。未来的Kubernetes应不再依赖第三方hack,而是将这些功能纳入核心,以简化生态,降低学习成本。总的来说,Kubernetes 2.0不只是技术功能的迭代升级,更是对现有设计体系的深度反思与重塑。它将在配置语言、集群存储、包管理及网络协议等层面实现多维度的革新,推动云原生容器技术进入更高效、更安全且易用的新阶段。作为全球容器编排的行业基石,Kubernetes的未来发展将引领整个软件架构设计的潮流,在不断变化的技术环境中保持强大生命力和创新活力。

随着技术的进步和应用场景的复杂化,面对各种规模的企业和多样化的硬件平台,Kubernetes 2.0必须具备灵活适配能力,为开发者与运维人员提供更现代化、自动化、智能化的运维体验。在这一进程中,开源社区的协作与贡献依旧至关重要,只有凝聚智慧和力量,才能塑造一个真正面向未来的容器编排平台。