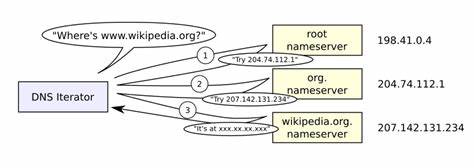

在当今数字时代,网络隐私与信息自由面临着前所未有的挑战。无论是普通用户还是内容贡献者,都会因互联网的审查与监控机制而遇到诸多限制。尤其对于维基媒体旗下的多个项目,如维基百科来说,内容在部分国家和地区经常遭到屏蔽或监控,影响了用户的访问体验与言论自由。在这种背景下,维基媒体DNS应运而生,试图通过技术手段保护用户的DNS查询隐私,缓解由DNS层面的审查带来的问题。域名系统(DNS)常被视为互联网的“电话簿”,用户输入网站域名如wikipedia.org时,DNS负责将其转换为可访问的IP地址。通常,这类请求是由用户的互联网服务提供商(ISP)自动处理。

然而,传统DNS请求以明文形式传递,这使得中途的监听者,如ISP、公共Wi-Fi、政府监控机构等,能够轻松窃听或屏蔽特定的DNS查询。正是基于这种安全短板,审查者能够通过拦截或篡改DNS响应,实现对特定网站的封锁。维基媒体DNS是一种开放的公共DNS解析服务,支持DNS-over-HTTPS(DoH)和DNS-over-TLS(DoT)两种加密协议。通过这两类协议,DNS查询与响应以加密的形式传输,极大地降低了第三方窥探或篡改的风险。具体而言,DoH是在HTTPS数据传输通道中承载DNS请求,模糊了其真实性质,使审查者无法轻易分辨和屏蔽;而DoT则通过传输层安全协议(TLS)专门加密DNS流量,虽然使用独立端口,但同样提升了安全性。维基媒体DNS不仅仅是一个加密通道,更是由维基媒体基金会内部的站点可靠性工程(SRE)团队管理与维护。

该团队致力于确保服务的稳定性,同时应对因审查导致的访问阻断问题。作为一项仍处于测试阶段的服务,维基媒体DNS尚无正式的隐私政策,但其设计理念基于尽量减少日志记录,保障用户数据的隐私。虽然市面上已有多家著名的加密DNS服务提供商,如谷歌的8.8.8.8、Cloudflare的1.1.1.1等,维基媒体DNS之所以存在的重要价值在于它作为非营利性机构推出的替代选项。用户无需担心商业机构可能基于广告或其他动机收集和使用个人数据,也不用担忧内容过滤政策可能带来的偏见或限制。例如,有些服务可能会基于所在国家的政策过滤特定内容,影响用户访问多样信息。维基媒体DNS的推出,体现了维基媒体基金会对于保护在线自由、抵御审查的坚定立场。

尽管维基媒体DNS不能解决所有类型的网络审查问题,但它作为防范DNS层面屏蔽的有效手段,为用户提供了一条通向自由互联网的安全通路。当前,网络审查往往不仅限于DNS,还涉及更深层的数据包检测,或直接通过网站的IP地址封锁访问。值得一提的是,技术如加密客户端问候(Encrypted Client Hello,简称ECH),未来将结合加密DNS,共同工作以隐藏访问网站的真实意图和内容,有望进一步提升用户的匿名性与安全。配置和使用维基媒体DNS并不复杂。主流的操作系统和浏览器早已支持DoH和DoT,只需用户根据官方提供的地址和协议信息手动进行设置,便可开始享受加密DNS查询带来的隐私保护。与此同时,维基媒体提供了检测工具,方便用户确认自身查询是否通过了其DNS服务。

维基媒体DNS并非虚拟专用网络(VPN),它不改变用户的IP地址,也不中转实际通信内容,仅加密DNS元数据。这意味着使用该服务不会影响维基媒体项目既有的反破坏机制,如IP匿名化和编辑监管工具,也无需用户额外输入用户名或密码,是真正的开放公共资源。当然,维基媒体DNS也承认自身的局限性。如任何技术一样,审查者有可能直接封锁维基媒体DNS的IP或域名。但由于其采用的标准端口和协议,阻断成本较高,且因市场上类似服务众多,广泛的封堵还可能引发网络使用的不便。此外,维基媒体DNS也意识到坏人可能利用其服务进行加密DNS请求,但相较于更高隐匿性的VPN和代理工具,DNS加密只保护元数据,无法掩盖实际通信内容。

因此,维基媒体DNS更适合作为普通用户在抵御基础层面监控和限制的首要防线。总结来看,维基媒体DNS是维基媒体基金会在全球互联网自由领域的重要尝试,通过提供公正、开放、非盈利且技术先进的加密DNS解析服务,守护用户隐私安全,减少外部审查影响。随着更多用户配置并使用该服务,加上未来ECH等技术的逐步普及,期待终有一天网络能够重拾真正的自由与开放。对于关心网络安全和信息自由的用户而言,了解并使用维基媒体DNS,是迈向更安全上网体验的重要一步。