地球上广袤的雨林仅占陆地面积的6%,却拥有一半的物种多样性,扮演着调节全球气候和维护生态平衡的关键角色。雨林以其密集的树冠和丰富的植被结构,长久以来成为科学观察和研究的挑战。尽管卫星技术取得了长足进步,但传统卫星难以穿透厚重的树冠,以揭示雨林内部的真实面貌。直到近期,由欧洲航天局(ESA)历经二十年研发的生物量卫星成功搭载特定雷达频率首次实现了这一突破,开启了“透视雨林”的新纪元。生物量卫星采用独特的P波段雷达技术,不仅能够穿越云层,还能深入穿透浓密的叶片覆盖,探测到树干和地表的丰富信息。这一技术的革新,使得科学家可以准确测量木质材料的含量,这是碳储存的主要载体,为量化雨林在减缓全球变暖中的作用提供了科学依据。

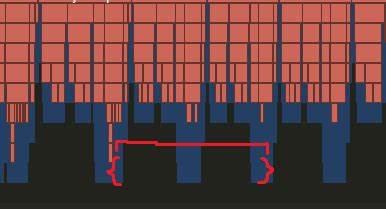

过去,传统卫星只能捕捉到雨林的树冠轮廓,无法识别隐藏其下的湿地、草地及被破坏的区域。以玻利维亚雨林为例,生物量卫星的影像展示了丰富多样的生态景观。绿色代表茂密森林,蓝紫色则暗示草原区域,而河流周围的红色调显示了森林湿地的分布。每种生态系统具有不同的碳存储功能,这种细致的分辨能力将极大提升全球碳预算的准确性。卫星于2025年4月29日在法属圭亚那成功发射,并开始收集热带地区的数据。科学团队随后将基于卫星数据,深入偏远雨林地区实地采样和测量,进一步验证和细化卫星捕获的信息。

未来数年内,科学家计划整合全球卫星数据,打造一幅三维世界森林地图,精准评估全球森林碳储存量,助力应对气候变化。采取这种综合方法,有助于全球有效管控和保护雨林资源。卫星还能覆盖诸如印尼火山岛上的哈尔马赫拉雨林这类难以到达的地形区域。其三维雷达技术揭示了错综复杂的山地树木分布以及被砍伐的农耕地块,帮助识别非法伐木活动。传统遥感工具常因无法透过树冠而遗漏这类细节,使得非法砍伐持续数月甚至数年不被发现。生物量卫星的数据为当局提供了全新的监控手段,助力更及时地应对生态破坏。

另外,P波段雷达能够深入穿透冰层,表现出对积雪影响较小的优势,因而提供了新视角监测极地冰川。首批成像中显示了南极半岛尼姆罗德冰川的细节,冰流向罗斯冰架的动态清晰可见。雷达对冰层结构的敏感性使科学家能够更精准地跟踪冰川运动,这对依赖冰川淡水资源并面临气候变化风险的亿万人类具有重要意义。通过这些多维度数据的积累,科研人员不仅能理解雨林的碳储存功能,还能洞察全球冰川状态的变化趋势,为保护生态系统和制定政策提供数据支持。生物量卫星的成功发射象征着空间技术在环境科学领域的巨大突破。它的应用将推动森林保护、非法砍伐监测、气候变化研究以及水资源管理取得显著进展。

未来,随着数据的持续积累和技术的不断优化,我们有望看到更详尽、宏观的生态地图,为全球环境治理贡献力量。与此同时,各国科研机构和环保组织需要加强合作,共享数据资源,推动科研成果转化为实际行动,维护地球“绿色肺叶”的健康与持续发展。全球雨林不仅是生物多样性的宝库,更是地球气候系统的重要调节器。利用生物量卫星揭示的隐藏世界,我们正步入一个更加深入了解自然、科学保护环境的新时代。未来,依托先进技术与科学探索,我们有望绘制出完整清晰的生态蓝图,为子孙后代留下一片碧绿健康的地球家园。